竹田孝洋

#3

大型重機などをリースで利用するケースも少なくない建設業は、リース会計の新基準適用の影響が大きい業種である。建設業界で財務悪化リスクの高い企業を独自試算でランキングし、上位8社をお届けする。

#2

2028年3月期から始まるリース会計の新基準適用は、多くの企業の財務指標に影響を与える。オペレーティングリースを多額に利用する企業は、資産増と自己資本比率の低下、ROA(総資産利益率)などの効率性指標の低下といった財務悪化につながる。店舗や施設などのリースを活用するサービス業は、新基準の影響が大きい業種の一つだ。サービス業界で財務悪化リスクの高い企業を独自試算でランキングし、上位77社を掲載する。

#1

リース会計の新基準適用で財務が悪化する企業が続出しそうだ。オペレーティングリースの資産計上が2028年3月期から始まる。同リースを多額に利用している企業にとっては、資産の増加、自己資本比率低下、総資産利益率(ROA)などの効率性指標の低下といった財務悪化につながる。今回は、影響の大きい業種として小売業を取り上げる。

予告

新リース会計の激震!独自試算で判明した上場289社の「財務悪化リスクランキング」

「リース会計」新ルールで財務が悪化――。企業が建物や設備などを借りる形態の一つにリース取引がある。これまではオペレーティングリースという形で借りれば、企業はリース料を払うだけで借りたものをバランスシートに資産として計上する必要はなかった。しかし、2028年3月期以降、IFRS(国際会計基準)、米国のSEC基準と足並みをそろえる形でリース会計が変更され、オペレーティングリースの資産計上が始まる。帳簿上の話であって、企業としての実態に変化はないが、同リースを多額に利用している企業の総資産は膨らむ。その結果、自己資本比率の低下や総資産利益率(ROA)などの効率性指標の低下といった財務指標の悪化が起きる。今回、現在開示されている未経過リース料を基に、資産計上の影響を独自試算し、インパクトの大きい業種、企業をランキングであぶり出す。

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長はジャクソンホール会議で、9月の利下げ開始をほぼ明言した。インフレ率については「目標に近づいている」とする一方で、「これ以上の労働市場の減速を歓迎しない」と語り、金融政策の軸足は物価から雇用に移った。今後の利下げ幅とそのペース、日米金利差縮小に伴う為替相場の先行きについて分析した。

利上げが市場混乱の契機となってしまった日本銀行。今後の金融政策のかじ取りにはこれまで以上に慎重さが求められるだろう。追加利上げの時期はいつか。政策金利はどこまで上がるのか。5人の専門家に日銀の金融政策動向を検証してもらった。

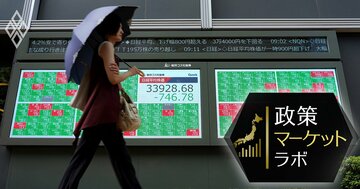

8月5日の株価暴落の主因の一つである円高の急進行。円相場の動向は株価だけでなく日本銀行の金融政策にも実質的に影響する。円高はどこまで進むのか。1ドル=150円台復活はあるのか。4人の専門家にドル円相場の今後を徹底予想してもらった。

7月11日に最高値4万2224円2銭を付けた後、8月5日に87年のブラックマンデーを上回る史上最大の下げ幅4451円28銭を記録し、3万1000円台に沈んだ日経平均株価。その後も値動きの荒い展開が続いている。5人の識者に先行きを予測したもらったアンケート結果を一挙公開する。

8月5日の株価大暴落後、株も円相場も変動の大きい展開が続いている。市場混乱の引き金となった日本銀行の利上げ後の政策金利動向、株価、為替について緊急アンケートを実施した。

7月31日の日本銀行の追加利上げに始まり、8月2日の米国の雇用統計発表がダメを押した、「令和のブラックマンデー」ともいえる日本株の大暴落。その経緯を振り返るとともに今後の暴落の「下限」と4万円台の回復の可能性など、日本株のシナリオを徹底検証した。

#6

2014年に「消滅可能性自治体」という言葉を初めて公表した日本創成会議で座長を務めたのが、元総務相で現日本郵政社長の増田寛也氏だ。増田氏は今回の人口戦略会議でも副議長として主導的な役割を果たした。消滅可能性自治体の言葉の生みの親ともいえる増田氏に、人口減少にどのような「処方箋」が有効か聞いた。

#5

生産年齢人口が減れば地方税が減少し、高齢者人口が増えれば福祉医療費が増加する。ダイヤモンド編集部は、各自治体の財政が30年後にどのように悪化するかを予想した「将来財政窮乏度ランキング」を作成した。人だけでなく財政も消える街をあぶり出す。人口5万人以上の消滅可能性自治体で全国トップだった大阪府河内長野市は、既に再生に向けて動き始めている。

#4

人口の自然減を極力抑え、他の自治体からの流入で結果的に人口が増加する。それが現代の日本で理想的な街といえる。そんな理想の街のランキングを作成した。2位は「母になるなら、流山市。」のキャッチコピーで子育て世代へのアピールが奏功した千葉県流山市。その流山市を抑えた1位はどこか?その施策や地理的条件を検証し、理想的な街になる要因を探り出す。

#3

政令指定都市などの大都市は、今後も総人口の減少は緩やか、もしくは微増する見通しだ。だが、安泰ではない。生産年齢人口の減少で税収減が見込まれる中、高齢者の増加ペースは加速する。1位の仙台市は生産年齢人口が2割減かつ高齢者人口が3割増加する。2位の川崎市は生産年齢人口が1割弱減にとどまるが、高齢者人口は1.5倍になる。高齢者人口増加への対応が急務だ。

#2

人口の自然減が大きいのに他の自治体からの流入で人口が増えている「人口横取りランキング」を、ダイヤモンド編集部が独自に作成した。上位を占めたのは首都圏の自治体、とりわけ東京23区だ。2位の豊島区は10年前の調査時、23区で唯一消滅可能性自治体に認定されたが、今回は他の自治体からの「横取り」によりその汚名を返上したことになる。

#1

人口戦略会議は4月、消滅可能性自治体が10年前の「896」から「744」に減少したと発表した。しかし、これは外国人増加分の寄与が大きい。その部分を考慮すれば実態は変わっていないと言ってよい。人口減少、少子高齢化は自治体を窮乏させ、行政サービス、地域経済にも影響を及ぼす。人口の自然減ペースを抑制できなければ、各自治体が人口の奪い合いをしているにすぎない。

予告

744の自治体が「消滅する可能性あり」、財政も窮乏!独自ランキングであぶり出す「人も財政も消える街」

民間の有識者でつくる人口戦略会議が今年、2050年までに20代から30代の若年女性が半減し、消滅する可能性がある744自治体を公表した。10年前に日本創成会議が「消滅可能性自治体」を公表して以来、各自治体は子育て支援などに力を入れているが、いや応なく進む少子高齢化は財政をも窮乏させている。それは大都市も例外ではない。公表されたデータを基にダイヤモンド編集部が独自ランキングを作成し、「人も財政も消える街」をあぶり出す。

大規模緩和を終了させた日本銀行は、いつ、どこまで政策金利を引き上げるのか。木内登英・野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストと河野龍太郎・BNPパリバ証券経済調査本部長チーフエコノミストの対談の後編では、具体的な日銀の利上げ時期と当面の利上げ幅、異次元緩和からの正常化の方策などについて予測してもらった。

大規模緩和を終了させた日本銀行の次の一手は何か。日銀の政策に詳しい木内登英・野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストと河野龍太郎・BNPパリバ証券経済調査本部長チーフエコノミストの徹底討論を前後編の2回にわたり掲載する。前編では、異次元緩和からの政策転換の評価と、今後の政策を左右する景気・物価動向について検証してもらった。

金利上昇によって、借り入れの多い会社の利払い負担は増加する。「金利ショック」が経営を直撃する企業はどこなのか。「金利上昇に弱い」企業を独自ランキングであぶり出した。