深澤 献

3回に分けて紹介した福沢桃介のインタビュー。福沢が自ら、相場師時代の一攫千金のエピソードから電力事業などでの実業家に転じた後の成功譚を披露してきた。「下」では、大同電力で行った米国での外債発行の思い出話が中心となる。

前回に続き、福沢桃介自身による回顧記事だ。相場師として日露戦争後の株式相場で財を成した後、その資金を元手に実業の世界に転身するが、そのときに共同出資者として白羽の矢を立てたのは、三菱財閥の3代目総帥、岩崎久弥である。岩崎は桃介が養父、福沢諭吉の勧めで米国留学していたときに知り合った仲だった。

福沢桃介(1868年8月13日~1938年2月15日)は、慶應義塾在学中にその美男ぶりから福沢諭吉の妻・錦と次女・房に見初められ、婿養子として福沢家に入った。もっとも諭吉には4人の息子がいたため家督を継ぐ必要もなく、伸び伸びと才覚を発揮することができた。

米ボストン・コンサルティング・グループ日本支社代表のジェームス・C・アベグレンは、1958年にダイヤモンド社から刊行されベストセラーになった著書『日本の経営』において、「終身雇用」「年功序列」「企業内組合」といった日本企業の特徴を世界に紹介した人物だ。戦後日本の発展はこうした「日本的経営」にあったと喝破し、注目を浴びた。

鉄道省の官僚だった大川博(1896年12月30日~1971年8月17日)は、東京横浜電鉄(現東急電鉄)の五島慶太に見込まれ、1942年に東急に入社する。統制部長兼総務局次長として、大川の言葉を借りると「傍系事業の統括担当」を務めた。五島の“影武者”として京王電鉄との合併などで活躍し、約60社の傍系会社を誕生させたという。

加納久朗(1886年8月1日~1963年2月21日)は、東京帝国大学を卒業後、横浜正金銀行(後の東京銀行で現三菱UFJ銀行)に入行し、国際金融畑で活躍した人物。戦後は多くの事業会社の経営に携わり、1955年に日本住宅公団の初代総裁に就任する。54年に成立した鳩山内閣は、大都市地域において年間42万戸の住宅建設目標を掲げており、それを実現するのがミッションである。

コロナ禍から世界経済が回復に向かい、原油の需要増が見込まれていたところに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が勃発。ロシアからの原油供給が途絶する懸念が生じ、原油価格が高騰している。石油は日本の一次エネルギー供給の約4割を占めるが、その約99.7%を輸入に依存しているだけに、打撃は大きい。ところで、かつてサウジアラビアとクウェートに石油利権を持ち、実際に油田開発に成功した日本企業がある。アラビア石油である。

日本電産が2022年4月21日、会長の永守重信(1944年8月28日~)が最高経営責任者(CEO)に復帰すると発表した。日産自動車の副最高執行責任者(COO)だった関潤をCEOに据えて、自らは会長に退き、課題だった「後継者不在問題」にめどが付いたように見えたが、今回も失敗に終わった。

今回は、単なるインタビュー記事ではなく、東京通信工業(現ソニーグループ)に関するレポート記事をご紹介しよう。「ダイヤモンド」1955年7月21日号に掲載されたもので、筆者はダイヤモンド社の創業者で当時社長の石山賢吉だ。ある日、石山の下に井深大(1908年4月11日~1997年12月19日)が訪ねてくる。当時、井深は47歳。東通工を創業して9年目のことである。ダイヤモンド誌にとっては、これがソニーの初出記事と言える。

万代順四郎(1883年6月25日~1959年3月28日)は岡山の農家の生まれ。苦学して青山学院大学を卒業すると、1907年三井銀行に入行した。今回の記事は「ダイヤモンド」1955年12月5日号に掲載された、万代とダイヤモンド社の創業者・石山賢吉の対談である。

日本がバブル景気に沸いた1980年代後半、まさにそのさなかの「週刊ダイヤモンド」1989年1月7日号で、経済団体連合会会長の斎藤英四郎(1911年11月22日~2002年4月22日)と、日本商工会議所会頭の石川六郎(1925年11月5日~2005年12月14日)という、財界トップの2人が対談をしている。

ドラッグストアチェーンの国内最大手マツモトキヨシの創業者である松本清が、千葉県松戸市小金に個人薬局「松本薬舗」を開業したのは1932年のこと。当初は商品を豊富に仕入れることができず、陳列棚が殺風景だったため、あえて空き箱を並べスペースを埋めた。この箱ごと陳列するスタイルは、現在の多くのドラッグストアに継承されている。

今回紹介する記事は、「ダイヤモンド」1965年8月2日号に掲載された、土光敏夫(1896年9月15日~1988年8月4日)のインタビューである。土光は石川島重工業(現IHI)社長を経て、この年に経営難に陥っていた東京芝浦電気(現東芝)の社長に招かれたばかりである。

高島屋のルーツは、近江国高島郡(現滋賀県高島市)に生まれた飯田儀兵衛が京都に起こした米穀商「高島屋」にある。“高島”は人名ではなく、地名に由来しているのだ。今回紹介する飯田直次郎(1884年~1952年)は、3代新七の長男。直次郎以降、新七を名乗る伝統は途絶えたが、飯田本家の当主に当たる。

少子化・人口減少に悩む現代の日本だが、戦前は「狭い国土に8000万人(当時)という人口を収容できるか」という懸念が支配的で、それが中国大陸への進出という形で戦争の引き金ともなった。そんな時代の「ダイヤモンド」56年9月18日号に掲載された人口問題研究所長の館稔のインタビューが非常に興味深い。

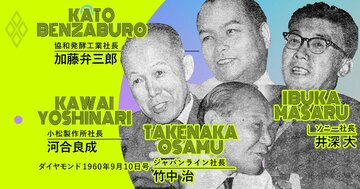

前回に続き、「ダイヤモンド」1960年9月10日号に掲載された、小松製作所社長の河合良成、協和発酵工業社長の加藤弁三郎、ジャパンライン(当時日東商船)社長の竹中治、ソニー社長の井深大による座談会である。

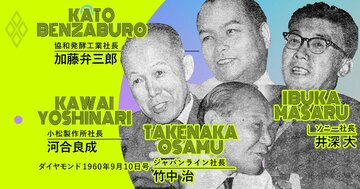

「ダイヤモンド」1960年9月10日号に掲載された4人の社長による座談会。出席者は小松製作所社長の河合良成(1886年5月10日~1970年5月14日)、協和発酵工業社長の加藤弁三郎(1899年8月10日~1983年8月15日)、ジャパンライン(当時日東商船)社長の竹中治(1900年4月10日~67年4月15日)、ソニー社長の井深大(1908年4月11日~97年12月19日)である。

#12

徹底した品質管理から高い人気を誇る黒龍酒造の日本酒。今では、日本酒にRFIDタグを導入して、流通経路を管理しているという。安心したルートを辿った日本酒の価値は高いものとなるだろう。「日本酒の価格は安すぎる」と話す黒龍酒造代表の水野直人氏は、日本酒の価値を再考するため、あらゆる活動を実施している。

#11

日本を飛び出して、世界でも楽しまれるようになった日本酒だが、品質管理が行き届いていないと、その隆盛も長くは続かない。早くから品質管理の重要性に気づき、徹底的にこだわったのが、黒龍酒造代表の水野直人氏だ。取引先をすべて見直し、再構築した。売り上げは大きく減ったが日本酒の品質を優先したのだ。

#10

Sake Experience Japanの井谷健代表は、日本酒が一定程度の知識を持った消費者でないと売り場で商品を選択できない状態になっていることを憂う。ワインのマーケティング関係者が長年取り組んできたように、ラベルや販促物を通じて、本当に消費者が求めている情報を適切に提供していかなければならない。