深澤 献

今回紹介するのは、「ダイヤモンド」1956年1月1日号に掲載された日本労働組合総評議会(総評)の太田薫(1912年1月1日~1998年9月14日)インタビューだ。労働組合の全国的結合組織で、1950年の発足当時の基本綱領には、「左右両極からの全体主義の台頭を防ぐ」とある。それに多くの組合員が共鳴し、340万人の組合員を抱える日本最大の組織になった。

#9

長い歴史の中で、日本酒が消費者からの支持を失い続け、逆にワインは獲得し続けた理由は何か。Sake Experience Japanの代表を務める井谷健氏は、ワインの生産者とインポーターは、消費者の嗜好性に対し、味わいの面でもパッケージの点も真剣に向き合ってきたことを挙げる。日本酒の関係者はそうした視点と努力が欠けているのかもしれない。

#8

日本でワイン市場が形成される過程において、ワインに関する知識の普及だけでなく、サービス技術の向上や飲食店の衛生面や保管環境の確保などの点で、ソムリエという存在が果たした功績は大きい。また消費者に知識や情報を伝えるメディアとして、ラベルも消費者教育に一役買った。こうした「情報と教育」の仕組みも、日本酒がワインに学ぶべき重要部分だ。

#7

ワインはいかにして国内外で市場を広げてきたのか。日本人にとっての原点は、1907年に発売されたサントリーの「赤玉ポートワイン」。そこから何度かの“ワインブーム”を経て今に至る。そして、ワイン市場の伸長は日本経済や為替の動向と密接に関係していることがわかる。

#6

国内外の消費者にとって、今の日本酒のラベルは、味わいや“ストーリー”を伝える分かりやすいツールになっているだろうか。日本酒がよりグローバルな存在となり、世界の「SAKE」となるために、ラベルの表示ルールの整備は、生産者から消費者までみんなで考えていくべき課題だ。

#5

日本酒には最低製造数量基準があり、年間60キロリットルと設定が高かった。一方で、海外での日本酒ブームも相まって、2020年度の税制改正において、「輸出向け」に限り、清酒製造免許の新規発行が許可されるようになったが……。酒と法律の切っても切れない関係について、元・国税庁酒類担当審議官の刀禰俊哉氏に聞く。

#4

日本酒は戦後、食糧事情の改善や、高度経済成長もあり、その生産量と消費量が一気に増加した。しかしその後、ウイスキー、焼酎、ワインなど酒のトレンドが移り変わる中で、日本酒はたちまち減少傾向に向かった。一方で海外での人気は高まっているが、日本酒は今後、どんなポジションを目指すべきなのだろうか。

#3

日本酒の立ち位置と可能性について、前・酒類総合研究所理事長の後藤奈美氏に聞いた。日本酒の歴史には数々の浮き沈みがあったが、日本酒史に最も影響を及ぼしたタイミングは、江戸時代や明治以降の技術開発と、戦中・戦後の2つの時代にあったと語る。さらに、そこから食事との相性の科学や、日本酒におけるテロワールについて話が広がっていく。

#2

中田英寿氏は、日本酒の生産者と消費者をつなぐためには「適切な情報の提供」「きちんとした品質の担保」「良い物を確実に買える仕組み」の三つが不可欠だと語る。そして、その仕組みを構築するために、同じ醸造酒であり、世界に市場を広げるワインがたどってきた歴史を学ぶべきである、と指摘する。

#1

日本酒が世界の「SAKE」としての地位を築くカギは、ワインの来し方を振り返ることにあるのではないか──。自らもSAKEビジネスに関わる中田英寿氏はそう問題提起する。

予告

SAKEの未来を切り開け!日本酒やワインの“プロ”たちが探る方法論

40年前と比べて国内消費量が約1/3となりつつある日本酒に対し、ワインは40年間で10倍以上の市場規模となった。そもそもワインは、世界のスタンダードな醸造酒でもある。いかにしてワインはその地位を得たのか。その歴史を知ることで、「SAKE」が世界市場に羽ばたくヒントを得られるのではないか――。

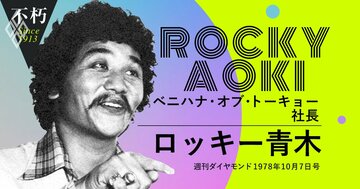

ロッキー青木こと青木廣彰(1938年10月9日~2008年7月10日)は、外食業界の伝説的人物だ。青木は、「米国でビジネスに成功するためには、四つの“掟”に従順でなければならない」として、「幸運」「人の金」「ブレーン」「パブリシティー」を挙げる。「掟を守りさえすれば、あなただって米国で成功できる」というのである。

今回紹介するのは、「ダイヤモンド」1962年2月19日号に掲載された、富士製鉄社長の永野重雄(1900年7月15日~1984年5月4日)に日本鉄鋼業の見通しを聞いたインタビュー記事だ。掲載の前年に当たる61年、日本は英国を抜き、世界第4位の製鉄国となり、64年には西ドイツを抜き、3位に躍り出るのだが、まさに成長一途の時期である。

前回に続き大映社長の永田雅一(1906年1月21日~1985年10月24日)の談話記事である。強烈なワンマン経営者として知られ、その大言壮語ぶりから「永田ラッパ」の異名を取った男だ。

映画、プロ野球、競走馬……財を成した経営者が手を出しがちな典型的な道楽だが、大映社長の永田雅一も、その一人かもしれない。1925年に日本活動写真(現日活)京都撮影所に入所し、映画の世界に入った永田は、34年に自ら第一映画社を設立した。

森永製菓は1899年に、創業者の森永太一郎(1865年8月8日~1937年1月24日)が、東京の赤坂溜池に開設した2坪程度の菓子工場が最初だが、森永が洋菓子製造を習得したのは米国で、帰国までには数々のドラマがあった。

富士山の麓、山中湖畔の山梨県忍野村。広さ54万坪にわたる森の中に、ファナックの本社地区が広がっている。コーポレートカラーである黄色で染められた建物が林立する光景は、初めて訪れる者を圧倒する。1972年に富士通の計算制御部から独立したファナックは、現在、NC(数値制御装置)工作機械や産業用ロボットで世界一のシェアを持つが、この地位まで引き上げたのは稲葉清右衛門(1925年3月5日~2020年10月2日)である。

女性用ストッキングのトップブランドであるアツギは、創業者の堀禄助(1908年11月1日~93年6月15日)が1947年に設立した厚木編織が発祥である。高校卒業後、教師となった堀は、貧困をなくすことに使命感を抱き実業界に転身、片倉製糸紡績(現・片倉工業)で働く。そこで女性のストッキングと出合い、終戦直後の食うや食わずの状況が去れば、生活に潤いを求める時代が来ると確信し、「全ての女性の美と快適に貢献したい」という思いから、ナイロンを使ったストッキング製造で起業する。

1875年、長崎県壱岐島に生まれた松永安左ヱ門(1875年12月1日~1971年6月16日)は、89年に慶應義塾に入学、福沢諭吉から直接薫陶を受けるとともに、諭吉の娘婿・福沢桃介との縁を深め、共同で福松商会を創業する。さらに2人は福岡県で電力事業と鉄道事業を展開する九州電灯鉄道を創設。同社は合併を繰り返して拡大を続け、最終的には九州から四国、関西、中部地方までを供給エリアとする東邦電力と社名を変え、当時の「五大電力」と呼ばれる存在となる。

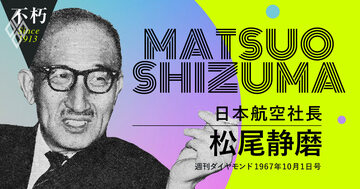

松尾静磨(1903年2月17日~1972年12月31日)は、「戦後の日本航空業界の父」と呼ばれる人物である。ライト兄弟が米ノースカロライナ州で初の有人飛行に成功した1903年、佐賀県に生まれた松尾は、28年に九州帝国大学工学部機械工学科を卒業すると、航空機メーカーの東京瓦斯電気工業(いすゞ自動車、日野自動車などの前身)に入社し、航空エンジンの設計を担当する。その後、30年に当時の航空行政を所管していた逓信省に入り、朝鮮総督府航空官や各地の飛行場長など、航空に関わるさまざまな業務に携わった。