山本洋子

【最終回】新日本酒紀行~純米酒を飲むということ

麹から始まる日本の伝統的酒造りが、2024年12月、ユネスコ無形文化遺産に登録された。日本酒の味は原料米が要だ。

新日本酒紀行「義侠」

義侠という酒名は明治期に遡る。酒の腐造が相次ぎ、価格が高騰する中、山忠本家酒造だけは年初の契約を守り、売価を上げずに出荷した。「義理と任侠の酒蔵だ」と酒販店から、酒に義侠の名を要望されて銘柄に。

新日本酒紀行「出世城」

酒銘には地域を代表するものが多く、静岡県浜松市には、浜松城の別名を酒銘にした「出世城」がある。醸造元の浜松酒造は、2015年に平喜に経営をバトンタッチし、浜松出身の若手、和久田健吾さんが21年から杜氏を務める。

新日本酒紀行「白老ささらけ」

中部国際空港に近い常滑市の「白老」醸造元である澤田酒造の6代目澤田薫さんは、インバウンド向けに、常滑焼の器と酒を楽しむ「ささらけ」セットを商品化。創業は1848年、明治期には醸造試験場の技師、江田鎌治郎氏に協力し、現在主流の速醸造りを完成させた老舗蔵だ。

新日本酒紀行「萌芽」

酒造りの技術は誰のものでもない、皆で共有すべきだとあえて技術を公開したのが、天の戸醸造元である浅舞酒造の元杜氏、故森谷康市さん。その技と精神を受け継ぎ生まれた酒が、大納川(だいながわ)の萌芽だ。

新日本酒紀行「三冠」

三冠酒造7代目の前畠眞澄さんは、「三冠どころか、廃業寸前で」と苦労を語る。原料米は岡山県産の雄町と朝日を用い地酒に特化。酵母無添加の生酛造りの酒にも挑む。「食事を主役にする酒!マジメな辛口を目指します」と言う眞澄さんの挑戦は始まったばかりだ。

新日本酒紀行「民族の酒カルシス」

神奈川県横須賀市から鳥取県の大山(だいせん)山麓へ、アパレル経営から杜氏に転身した久米桜酒造の三輪智成さん。杜氏になった8年前から酒の改革を進め、地元消費が8割だった普通の酒を、無添加で醸す自然派に全てを変えた。

新日本酒紀行「台中六十五」

台湾と日本をつなぐ酒造りを願い、島根県出雲市で台雲酒造を立ち上げた台湾出身の陳韋仁さん。台湾での酒造りの要望も多いが、「日本で最高品質の酒を目指す」と、さらなる良酒をと意欲を燃やす。

新日本酒紀行「多賀治」

国産ジーンズ発祥の地、倉敷市児島の由加山蓮台寺の参道に立つ十八盛酒造は、1785年創業の老舗蔵。8代目の石合敬三さんが立ち上げたブランド「多賀治」は、新しいことに挑戦し続けた5代目の名を冠した酒だ。

新日本酒紀行「LINNE 800」

前人未到の米の酒を追求するLINNE代表の今井翔也さん。米麹だけでなく、大麦麹や蕎麦麹など、今までにない原料の組み合わせ、クロスボタニカルで造るクラフトサケ「800」に挑む。

新日本酒紀行「MINAKI」

半導体業界におけるファブレスとは、生産設備を持たず、自社で企画設計した製品を委託製造すること。これを日本酒業界に持ち込んだのがREBORN代表の皆木研二さんだ。自らの名を付けた酒「MINAKI」を1本3万円以上の高価格で直売し、日本酒の意義を問う。

新日本酒紀行「春鶯囀」

富士川舟運で栄えた萬屋醸造店は、創業1790年の老舗蔵。歌人の与謝野晶子がこの蔵を訪れて詠んだ「法隆寺などゆく如し甲斐の御酒春鶯囀(しゆんのうてん)のかもさるゝ蔵」に6代目が感銘し、銘柄を一力正宗から「春鶯囀」に改名。

新日本酒紀行「國府鶴」

一度はやめた酒造りを、約40年ぶりに復活させた東京都府中市の野口酒造店。7代目の野口英一郎さんは「奇跡的な出会いと、さまざまな人の協力のおかげ」と話す。

新日本酒紀行「邑川」

島根県と広島県の県境の山奥にある美郷町で、2019年から濁酒を醸造販売し、農家民泊も営む田邊裕彦さん。邑川プロモーション(濁酒蔵元邑川、農家民泊三國屋などを運営)の代表で、年間約300人の宿泊者を受け入れる。「人が集まる楽しい田舎づくりです」と、過疎地盛り上げのモデルを目指す。

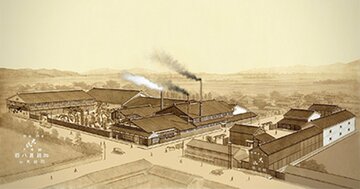

新日本酒紀行「大山」

山形県鶴岡市の大山地区は、18世紀には全国有数の酒造りの地で「東北の灘」と称された。酒造技術を共有し、酒質を向上させて東北随一の酒処として繁栄した。高い酒造技術を継承し、今も大山を造り続けているのが、1872年創業の加藤嘉八郎酒造だ。

新日本酒紀行「SEN」

一圃一酒(いちぼいっしゅ)の取り組みから生まれたSEN(せん)は、一つの田圃(たんぼ)から採れる酒米で仕込む純米の酒で、企画から販売まで酒米農家の名古屋敦さんが行う。

新日本酒紀行「小夜衣」

日本酒造りは工程が多く、それぞれの専門担当者が役割分担するのが一般的だ。しかし、10年以上もたった1人で酒造りをしたのが、静岡県菊川市の森本酒造5代目兼杜氏の森本均さんだ。

新日本酒紀行「富士山」

富士山頂剣が峰まで17キロメートル、標高約300メートルの地で、日本酒「富士山」を醸す牧野酒造。目の前は田んぼで、背後に雄大な富士山がそびえる、1743年創業の老舗蔵だ。

新日本酒紀行「松嶺の富士」

江戸時代は出羽松山藩の藩庁が置かれた、山形県酒田市の南東部、最上川右岸にある小さな城下町の松嶺町(2005年に酒田市と合併)。この町に唯一残る酒蔵が松山酒造です。

新日本酒紀行「高砂」

酒造りを始めたきっかけが、杜氏との偶然の出会いという、1830年創業の富士高砂酒造。富士山に導かれるように始まった酒造りは、もうすぐ200年を迎える。