小倉健一

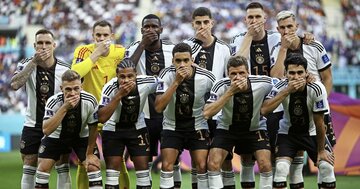

サッカーのワールドカップの熱狂とは裏腹に、カタールに対する国際的な批判はやまない。外国人労働者や「LGBTQ+」と呼ばれる性的少数者に対する人権侵害への糾弾だ。ただその裏には、国家レベルの謀略がうごめいていることも見落としてはならない。国際的なカタール批判の裏事情に迫る。

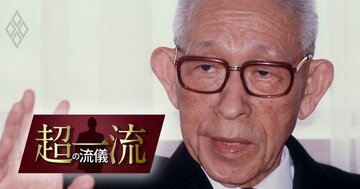

「経営の神様」と評された稲盛和夫氏は、倹約家として知られる。その稲盛氏に対して、同じく倹約家として名高い日本電産の永守重信氏が「ドケチ戦争」を挑み、見事に敗れたという強烈なエピソードがある。その内容をご紹介しつつ、企業経営や家計にとって重要な「お金の使い道」について考えてみたい。

内閣支持率が続落する中、岸田文雄首相の「孤立」が深刻化している。頻繁に自民党幹部や派閥領袖らとの面会を繰り返しているが、彼らの真意を見極められず疑心暗鬼が広がっているのだ。唯一、全幅の信頼を置く長男を首相秘書官に抜てきしたものの改善効果は見られず、もはや「聞く力」は周囲の進言に耳を傾けない「聞かない力」へと変貌しつつある。

実用化されれば多くの人命を救うことができる可能性を秘めた「人工血液」を、日本人研究者が開発した。人命救助の現場における重大課題を解決し得る、その画期的な有用性についてご紹介したい。

高校生で金融リテラシーを身に付けるように学習指導要領が改訂されたが、米国の先行研究の結果を踏まえると効果的とは思えない。そこで「知の巨人」の呼び声高い佐藤優氏と、著名投資家である村上世彰氏、そして「経営の神様」と称された稲盛和夫氏の教えをご紹介する。子どもたちが将来社会に出てビジネスで成功するため、本当に学ぶべきことは何なのか考えたい。

日本のIT分野における安全保障は、「中国排除」という本音をごまかしているために政府調達の制度がこじれにこじれてしまっている。その結果、有望な日本のベンチャーやスタートアップが参入困難な事態を招いている。その闇について知っていただきたい。

大の倹約家で知られた「経営の神様」稲盛和夫氏だが、指には美しいグリーンの輝きを放つエメラルドの宝石をつけていることが多かった。贅沢(ぜいたく)を嫌った稲盛氏がなぜだったのか。今回はその謎に迫りたい。

ユニクロを運営するファーストリテイリングは、2期連続で最高益を更新した。その決算説明会の中で柳井正会長兼社長は「初めて真のグローバルプレーヤーになれる条件が整った」と宣言。そんな同社に今必要なのは、「中国依存からの脱却」ではないだろうか。

「参議院選挙で自民党が勝利すれば増税が待っている」――。筆者が5月末の記事で書いたことが現実のものとなりつつある。消費税率のさらなる引き上げに、所得税や法人税のアップといった話が岸田政権や与党幹部から噴出している。さらに、知らぬ間に家計負担が増加しかねない「ステルス負担増」の話も浮上している。岸田政権が進めている仰天プランを追う。

世界中の中央銀行がインフレ退治のために政策金利を引き上げ始め、世界的な景気後退に対する警戒感が高まっている。その中で株価は暴落し、今も不安定な状態が続いている。そんな今の時代に必見なのが、「経営の神様」と呼ばれた稲盛和夫氏がつくり上げた「投資のルール」だ。ほとんど語られてこなかった稲盛氏の考え方をご紹介しよう。

イーロン・マスク氏による米ツイッターの買収において、表現の自由と規制を巡る論争が交わされた。その主要な論点の一つが、プラットフォームはフェイクニュースや陰謀論などの悪質情報の拡散とどう向き合うべきか、というものだった。そこで注目したいのが米国の研究機関によるある報告書だ。その中で警告の対象となったのは、SNSの「Twitter」と動画共有サービス「YouTube」のどちらか。そしてその納得の理由とは何か。

北朝鮮による拉致事件の被害者5人が帰国を果たして20年の時が流れた。岸田文雄首相は「拉致問題は内閣の最重要課題」と語るが、事態は当時から何も好転していない。北朝鮮からのミサイル発射が日常茶飯事となってしまい、日本上空の通過まで許すなど、日朝関係は最悪の状況だ。小泉政権時代の首相訪朝と拉致問題の進展を振り返り、解決の糸口を探る。

中国では「経営の神様・稲盛和夫氏は、中国の伝統的な寓話(ぐうわ)と同じようなことを言っている」といったコラムが人気を博している。稲盛哲学の中に、中国人が中国の伝統文化を感じるのは普通のことのようだ。そんな中国人が稲盛氏を高く評価するエピソードの一つに、稲盛氏が自宅に太陽光発電パネルを設置しなかった話が挙げられる。稲盛氏が創業者である京セラが当時販売していたのに、なぜだったのか。

京セラとKDDIの前身の第二電電を創業した稲盛和夫氏、ソフトバンクグループを創業した孫正義氏、日本電産を創業した永守重信氏。いずれも日本を代表する経営者だが、稲盛氏にあって孫氏や永守氏にないものが後継者への経営継承だ。稲盛氏はなぜ経営の第一線を退き、後継者に経営を託すことができたのか。その三つの理由を探る。

岸田文雄政権の新型コロナウイルス対策が迷走している。今夏の参議院選挙後から相次いで緩和策を打ち出す首相は、マスク着用について屋外は原則不要とし、屋内でも距離確保や無会話の場合は必要ないとして「脱マスク」へ向けた基準見直しに着手すると表明した。だが、加藤勝信厚生労働相は新たなルールづくりに否定的な考えを示し、国民の多くもいまだマスクを手放せないでいる。今冬にインフルエンザとの同時流行が懸念される中での「脱マスク」はリスクになるとの声も強く、「空気が読めない首相」への不満も見られる。

「経営の神様」と評された稲盛和夫氏の経営哲学には「思考は必ず現実になる」という信念が貫かれている。今回は、「常に明るく」「成功するまであきらめない」と訴え続けた稲盛氏の「超積極思考」をご紹介したい。経営者だけではなくあらゆる人々にとって教訓となるはずだ。

「中国にとって、台湾占領は『豆腐を食べるように簡単』なのだ」――。台湾内では緻密な分析に基づいた専門家によるそんな激論が交わされている。一方、日本では沖縄米軍基地の移設に対する反対活動に関して「座り込みの定義」を巡る表層的な議論が巻き起こっている状況だ。台湾海峡の情勢が緊迫化する中、沖縄に偏った基地負担問題を含めた本質的な安全保障の議論が待ったなしの日本。しかし、その危機感のなさは深刻だ。

不正を忌み嫌った「経営の神様」稲盛和夫氏も、自身の社長時代に京セラで違法販売の不祥事が発覚し、今で言う「大炎上」を経験した。自殺を考えるほど追い込まれた稲盛氏だったが、そこからの反省と立ち直り方も凡人離れしていた。その経緯を追いかけてみたい。

共に「経営の神様」と呼ばれた松下幸之助氏と稲盛和夫氏は、共に「鬼」の一面も持っていた。稲盛氏は、若き日のソフトバンク創業者である孫正義氏を追い込んだ。そしてその稲盛氏は、幸之助氏が率いる松下グループからの度重なる値下げ交渉に苦しめられた。ところが稲盛氏は「最後には居直ってしまった」と語っている。「松下幸之助vs稲盛和夫」。経営の神様が経営の神様に値下げを迫った日本経営史に残る出来事といえる事件の衝撃の結末とは――。

河野太郎デジタル相は以前、オンライン会議ツール「Zoom」を仕事で使えないことに対して、Twitter上で怒りをあらわにしていた。その後、国会議員と各省庁のやりとりなど一部で解禁の動きがあったものの、なお利用は制限されている。理由の一つは、海外でも懸念が伝えられる「中国リスク」だ。ただ、それとは別にもう一つ、日本独自の残念な事情もあった。