小倉健一

G7(主要7カ国)広島サミットが5月21日に閉幕し、主要メディアが行った世論調査では、議長として岸田文雄首相を評価する声が多数だという結果が報じられている。しかし広島サミットの結果は、世界の主要国が中国にすがりつかんばかりの声明を出し、それを日本がまとめたという「外交的敗北」以外の何物でもない。中国だけが笑みを浮かべる状況を自ら作り出してしまったといっても過言ではない。

「夢の乗り物」と称されたリニア中央新幹線の建設工事が、静岡県と合意に至らずに遅れているのは周知の通りだ。筆者は、静岡県の川勝平太知事がリニア計画を「妨害」していると断じざるを得ない。その理由をお伝えしたい。

「考え方をポジティブに変えることで、人生もより良い方向に変わっていく」という自己啓発のメッセージを、誰もが一度は見聞きしたことがあるだろう。しかし「経営の神様」と称された稲盛和夫は、「考え方」を変えるのではなく「人格」を磨けと説いた。さらに、「経営のハウツーのようなもの」を教えようとは思わないと断言していた。その理由とは何か。

新型コロナウイルスが猛威を振るってストレスフルな生活を強いられた私たちだが、コロナ禍が収束に向かう中、人々は新たなストレスに直面している。そこで今回は、米ハーバード・メディカル・スクールのレポートをご紹介したい。その中には、一般に常識と考えられているようなストレスに関する話を真っ向から否定する内容が満載されていた。あなたが信じていた話があったとしたら、これを機にストレスに関する「エセ常識」を捨て去ってほしい。

話題沸騰中の「チャットGPT」だが、金融・投資業界ではファンドマネジャーの存在意義を揺るがす報告が上がってきている。チャットGPTに投資ファンドを作らせたら、英国の人気上位10ファンドの運用成績をはるかに上回る実績を上げたというのだ。チャットGPTが人類に見せ始めた大きな可能性の一つを見てみよう。

稲盛和夫は、京セラと、KDDIの前身である旧第二電電の創業者であり、経営哲学者としても広く知られている。稲盛は、経営において精神面や人間性が重要であるという考えを持っており、その思想は「フィロソフィ」として多くの経営者やリーダーに、今なお影響を与えている。そして稲盛は、霊能力者とされたインドの精神的指導者、サティヤ・サイババの教えに共鳴。中でも特に「すべてのものに神が宿る」という考えを高く評価していた。稲盛とサイババの思想的邂逅(かいこう)について今回は述べていこう。

実用性がない、暇つぶしでしかない、1円にもならない…。そんな批判がいくつも湧いてくる方法で、「経営の神様」と称された稲盛和夫氏は、経営者としての大局観を養っていた。その意義や効用とは?

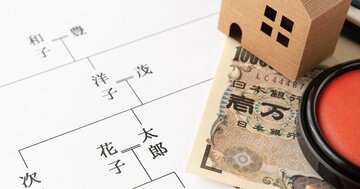

4月末に相続のルールが大変更したことをご存じだろうか?4月頭にも大きな変更があり、知らないと損してしまいかねない相続ルールの変更が相次いでいる。税理士への取材結果を交えて解説する。

23年4月に逝去した「ムツゴロウさん」こと畑正憲氏はかつて、離乳期のヒグマのメスを娘として育てると誓い、人間とヒグマの共存に挑戦した。そして、その記録を小説に書き記しているのだが、その顛末は衝撃的なものだった。

「経営の神様」と称された故・稲盛和夫氏が、韓国と深い関係にあったことはあまり知られていないようだ。実は、韓国で最高の名誉とされる褒賞を授与された、「キムチの恩人」と呼ばれる韓国人と浅からぬ縁がある。そして、稲盛氏とその人物の関係性の中に、不幸な歴史を繰り返してきた日韓関係の改善の鍵が見えるのだ。

2022年11月に公開された米国のスタートアップ、オープンAIの自動応答システム「ChatGPT」があらゆる業界に衝撃を与えている。対話型AI(人工知能)による新テクノロジー出現を受けてIT業界では開発競争が激化し、関連サービスも次々と誕生しているのだ。時代の潮流に乗り遅れるな、とばかりに各国はしのぎを削るが、デジタル変革が進まない日本の動きは鈍い。少子高齢化が加速し、生産性向上が叫ばれて久しい日本はなぜ取り残されようとしているのか――。

この4月に「遺産分割」と「相続登記」に関するルール変更が適用された。不適切な相続によって生じる空き家や所有者不明の土地に関するトラブルを抑制しようという狙いが背景にある。今までなかった制裁金や遺産の取り分を決める際の時間制限が設けられたので、知らずにいると損するリスクが高い。相続の現場で起きているリアルな争いに触れながら、ルール変更の重要点を解説する。

安倍晋三元首相の死去後、空席が続いている自民党安倍派(清和政策研究会)の会長ポスト。その座を巡って今、萩生田光一氏が最有力ではないかという言説が永田町で流れている。さまざまな思惑が絡んだその事情を解き明かす。

JR東海の故・葛西敬之氏は、財務がボロボロだった民営化直後のJR東海を立て直した、「創業者」ともいえる存在だった。たぐいまれなる経営センスを発揮し、30年近く同社に君臨し、「皇帝」とまで呼ばれた。そんな人物が実践していた、「新幹線での移動時間」と「退屈な会議」のすごい活用法とは?

4年に一度の統一地方選挙が、4月9日と23日に投開票となる。そして、またも茶番が繰り広げられていることにうんざりしている。政治家たちは今回も、子育てや教育、医療などにかかる費用の「無償化・無料化」をうたっている。しかし、いつものように選挙が終われば増税や借金、予算の付け替えをする必要があると真顔で言い出すだろう。私たちは「無償化・無料化」に喜ぶのをもうやめよう。

昔から世襲政治家は、批判の的だった。その全てを否定するわけではないが、多くの国民の感覚からずれてしまったり、小手先のテクニックばかりもてあそんで国の発展に寄与できていなかったりする世襲政治家は今も数多い。

費用対効果を表す「コスパ(コストパフォーマンス)」に続いて、時間帯効果を表す「タイパ(タイムパフォーマンス)」が若い世代を中心に注目を集めている。実は、「経営の神様」と呼ばれた稲盛和夫氏も、世代こそだいぶ違うものの、タイパを重視していた。その真意を解説する。

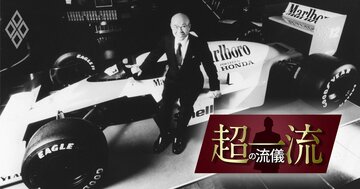

ホンダの創業者である本田宗一郎氏は、日本の経済史に名を残す名経営者の一人だ。その本田氏は、「私はお金が欲しい、遊びたいからだ」と社員の前で公言し、「欲と二人連れで働け」を持論としていた。一方、もう一人の伝説的経営者であり、「私心なき経営」を掲げた稲盛和夫氏は、考えが正反対とも思える本田氏から刺激を受け、学んだことがあるという。

人間の記憶には限りがあるので、的確にメモを残し、それを適切に活用することが大事だ。「経営の神様」と称された稲盛和夫氏も長年メモを書きためたノートがあったという。そこに記されていた驚きの内容とは?

日本の行政向けシステム基盤「ガバメントクラウド」で、「GAFAM」と呼ばれる米IT業界の超巨大企業のクラウドサービスが採用されたことは記憶に新しい。一方で日本は、経済安全保障などの観点から国産クラウドサービスを育成したいと考えているが、「GAFAM vs 国内クラウド産業」の対立構図が崩れず、根深い問題になっているという。政府関係者の証言を基にその現状を解き明かす。