もともと葬儀に対しては、料金が不明瞭という世間のイメージが根強かった。人生でそう何度も支払うものではないし、祭壇一つとってもその質と価格の相場観は素人には分かりづらいもの。いわば「ブラックボックス」だ。

そこに、必要な葬儀サービスをひとまとめにした「明朗で安い」パッケージプランを引っ提げて登場したのが、ネット系葬儀社だ。「小さなお葬式」は累計葬儀件数が15万件を超えるなど、葬儀に対する消費者ニーズの変化も相まって、急成長を遂げてきた。

低価格化のあおりを食う既存葬儀社

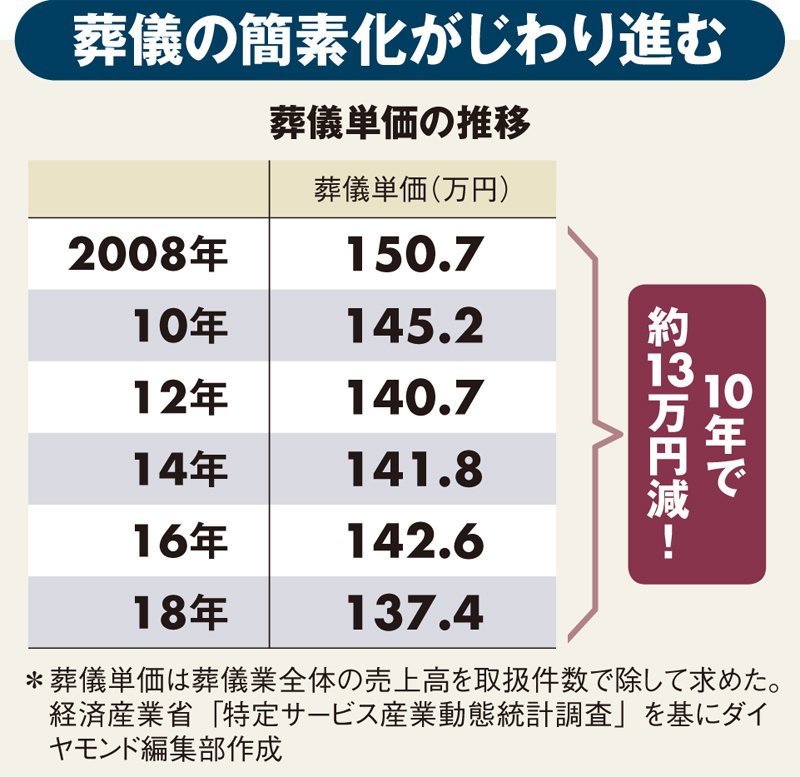

ネット系葬儀社に限らず多くの異業種の新規参入が相次いだことで、業界では競争が激化。その結果、葬儀単価の低下が進んだ(図参照)。

もちろん、価格が下がるということは、消費者の利益につながる。だが、その中で苦戦を強いられているのが既存の葬儀業者だ。とりわけ零細な葬儀業者は苦境に立たされている。

そもそも、ネット系葬儀社の基本的なビジネスモデルは、消費者からの受注を提携する葬儀業者へと仲介する際にマージンを得るというものだ。「葬儀社」とはいいながら、自社で葬儀そのものを実施するわけではない。

マージンは「価格の15~30%ぐらい」(葬儀社幹部)といわれているが、ネット系葬儀社が消費者に提案する定価がもともと低いこともあって、必然的にそのしわ寄せは葬儀業者に来る。「マージンを差し引くと粗利がほとんど残らず、まったくもうからない」(同)というのが実情だ。

こうした零細企業は経営が苦しいところも多く、少しでも売り上げを増やそうとネット系の仕事を引き受け、結果としてネット系企業の「下請け化」が進むという構造になっている。