嵐のフジロックに

衝撃を受けた者たち

翌年、開催地との関係が悪化したフジロックは、埋め立て中の東京・豊洲へと会場を移し、第2回を開催した。

さらに1年後の1999年、今度は新潟県の苗場スキー場へと会場を移し、第3回を開催。初回の失敗を覆すかのごとく、大成功のうちに終えることとなった。初回との明らかな違いは、オーディエンス側のマインドと服装である。初回と比べて装備のレベルが格段に上がっていたのだ。

初回では、オーディエンスの多くは音楽フェスに初参加であり、経験も危機意識も乏しかった。そのため、今では考えられないが、山中にもかかわらず半袖に短パン、サンダルというスタイルの者も多かったのである。再び自然の中に戻ってきてまたもや失敗すれば、日本人の意識や日本の気象は音楽フェスになじまないとされ、音楽フェスの文化は終焉するだろう。主催者、音楽業界、そしてオーディエンスのそのような危機感が一致し、全てが良い方向へ進んだ。

地方の山中で、マナーを守り、ごみを散らかさず、自然と共に音楽を楽しむ。どのような天候でもある程度はしのげるように装備を万全に。主催者やスタッフに頼らず自己責任を意識する――。この第3回のフジロックのスタイルが、その後のフジロック、ひいては日本の音楽フェスのスタイルとして定着していった。

以降、現在に至るまでフジロックは苗場で開催されている。これまで、スキー客を対象に冬場のみに活況を呈していた苗場側も、閑散期である夏に新たな書き入れ時が生まれることは喜ばしい。地方創生の手法としても音楽フェスは注目を浴びることとなり、天神山で被った「音楽フェスは害」という悪評からようやく解放されたのである。

音楽フェス市場は

最高潮へ

そしてこの年、北海道では「ライジングサンロックフェスティバル」が初開催を迎える。翌年の2000年には「サマーソニック」と「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」も初開催。4大ロックフェスがそろい、その後、日本の音楽フェス市場は黄金期へ向けて加速する。「夏といえば音楽フェス」という文化がついに根付いたのだ。

同時に音楽フェスは、音楽業界の活動サイクルや人々の音楽の楽しみ方に大きな影響を及ぼした。アーティストはフェスシーズンの前に新曲をリリースし、音楽フェスで発表する。それに合わせてレコード会社はプロモーションを行い、スタジオや制作スタッフのスケジュールが押さえられる。人々は有名な曲や新曲を中心としたセットリストと、多くのステージを同時に楽しめる「いいとこ取り」の音楽フェスを目標に、お金の使い方や休暇を調整する。アーティストはどのフェスのどの位置に出演したかが一種のステータスとなる――。

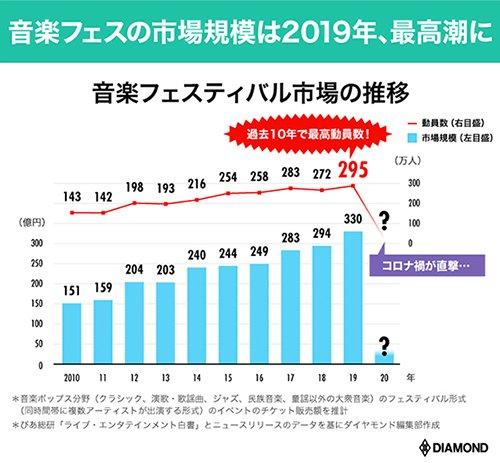

日本の音楽シーンは音楽フェスを中心に回り始め、音楽フェスの市場規模は2019年、過去最高の330億円に達し、2000年に36万人だった年間動員数も295万人へと膨れ上がっていった。この現象は音楽フェスだけではない。特に東日本大震災が起こった2011年以降、国内のライブやコンサート市場全体が著しい成長を遂げたのである。