風前のともしびの

音楽ソフト市場

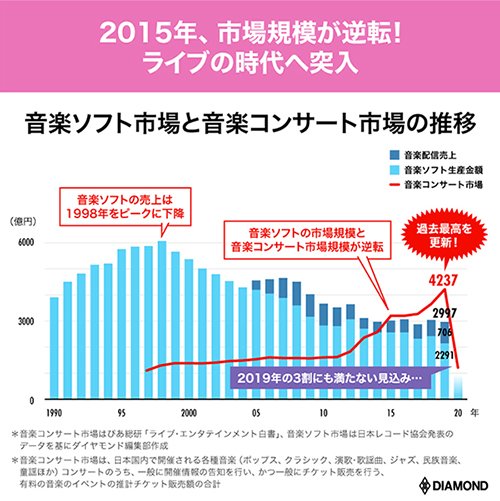

その一方で、CDなど音楽ソフト市場は6075億円に達した1998年をピークに下降の一途をたどり、現在は3分の1近くまでに縮小している。

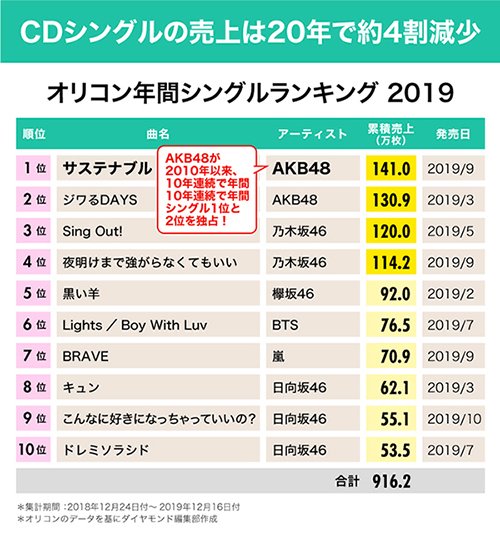

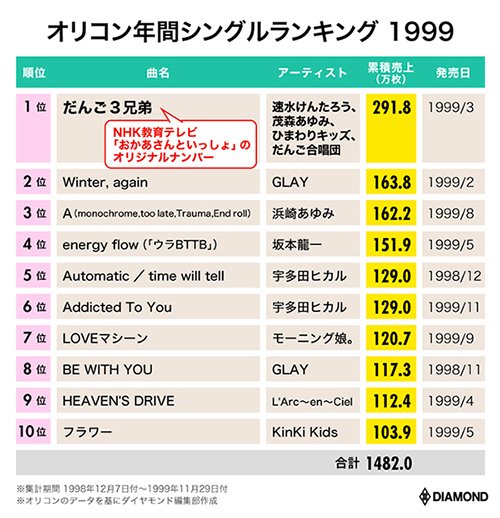

オリコンチャートを比較するとわかりやすい。1999年のオリコンチャートでは、10位まで全てが100万枚以上売れていた。しかし2019年は、100万枚以上売れたのは4位までだ。

特徴的なのは、10位全てがアイドルグループの楽曲であること。「CDは今は記念品としてのグッズ。買っても実際には聴かない人も多い」(音楽ジャーナリスト)といわれるように、CDに付属する生写真や握手会などのイベントのチケットを目当てに1人で数十枚を購入するファンも多く、売り上げ枚数のかさ上げにつながっている。

音楽プロデューサーの秋元康氏は、こうしたオリコンチャートの盲点をヒット作の連発にうまく活用してきたといえる。いずれによせ今の時代、オリコンチャートは音楽業界全体の指標としてはあまり意味を持っていない。

レコード会社には、音楽ソフト市場の縮小→新人育成や制作のためのコスト圧縮→質の低下→CD販売の不振という負のスパイラルから抜け出す体力はもはや残っておらず、こうした商法に頼らざるを得ない状態だ。CDの世界的な普及に貢献したという自負の強いレコード会社のCDへの執着は強く、「世界でCDが売れているのは日本くらい」(前出の音楽ジャーナリスト)となった。

この惨状の要因は、これまでも散々議論されてきた。

(1)ITやCD-R(書き込み可能なCD)の一般化による、音楽データの違法コピーや海賊版の横行。

(2)それらを規制するために登場したCCCD(コピーコントロールCD)が与えた音質等に関するネガティブなイメージ(CCCDの導入を主導したエイベックスは導入後に売り上げが20%減少し、導入をやめた)。

(3)TSUTAYA等のレンタルCDショップの全国展開や、再販制度(再販売価格維持制度)の対象外である音楽DVDの流行。

(4)スマートフォンの登場。国内主要レコード会社が共同出資で立ち上げた「レコード会社直営」会社、レコチョクのガラケー向けの音楽配信サービス「着うた」の成功によって、2012年には14年ぶりに音楽ソフト市場が前年比でプラスを記録し期待が高まったが、その後のスマートフォン対応が遅れ、期待は急速に萎んだ。

(5)米アップルの音楽配信サービスiTunesの登場による、ダウンロード販売へのビジネスモデルのシフト。

(6)無料動画配信サービスYouTubeの人気。

(7)Spotifyを筆頭としたサブスクリプション型の音楽ストリーミングサービスの登場(本特集#8『Spotifyの下剋上劇を知れば「音楽サービス20年興亡史」がわかる【超図解】』参照)。

などがその主な論点だ。しかしお気付きの通り、この中のひとつだけが音楽ソフト市場の衰退の要因というわけではない。これら全てが複合的に影響し、ボディーブローのようにじわじわと効いていったのだ。

人々は当然、使いやすいものを選ぶ。ユーザーファーストの視点を失い、リスナーの利便性を二の次にしてきたレコード会社自らが招いた結果ではある。成功体験にこだわるがあまり、新たな収益構造の構築や変化への対応が後手に回ってしまったのだ。

こうして縮小する音楽ソフト市場と、拡大する音楽コンサート市場は、2015年にその規模が拮抗し、そのまま音楽業界の主役は入れ替わった。音楽コンサート市場は2019年に4237億円と過去最高を記録。オリンピック・パラリンピック開催を控える2020年にはさらなる成長が見込まれていた。

世界中の人々が日本を訪れ、オリンピック・パラリンピックとともにライブやコンサート、音楽フェスに熱狂する。音楽業界全体が間違いなく潤う――。そのような期待を、中国から侵入した未知のウイルスが全て落胆へと変えていく。

本特集の#2『「音楽業界は連鎖破綻する」コロナ廃業が迫る音楽関係者、38人の生の声』では、コロナ禍によって窮地に立たされた音楽業界の現状と、取材で明らかになった音楽関係者の窮状を伝える約40の「生の声」を紹介する。

Key Visual & Graphic by Hirokazu Mori(waonica)