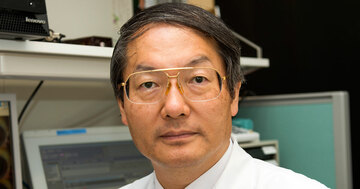

藤田医科大学の医学部リハビリテーション医学 I 講座主任教授・大高洋平医師

藤田医科大学の医学部リハビリテーション医学 I 講座主任教授・大高洋平医師

名医やトップドクターと呼ばれる医師、ゴッドハンド(神の手)を持つといわれる医師、患者から厚い信頼を寄せられる医師、その道を究めようとする医師を取材し、仕事ぶりや仕事哲学などを伝える。今回は第41回。リハビリテーション医学の分野で日本だけでなく、世界をリードする藤田医科大学の医学部リハビリテーション医学I講座主任教授・大高洋平医師に話を聞いた。(医療ジャーナリスト 木原洋美)

コロナのパンデミックで

注目度が高まる「リハビリ」の力

新型コロナウイルス感染症のパンデミックがじわじわと現実になりつつあった2020年2月19日、藤田医科大学病院(愛知県)は政府の要請を受け、当時横浜港で検疫中だったクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号より、無症状病原体保有者およびその同行者(濃厚接触者)128人を岡崎医療センターで受け入れた。

以降26日間、肺炎疑い者の他医療機関への搬送などを経て、最大時106人が滞在した後、職員に1人も二次感染者を出すことなく、3月9日に全員退所させることができた。

関東の患者を100キロ以上も離れた愛知県の病院が受け入れたことは異例中の異例だったが、その後、その長い隔離状態による身体機能の低下を改善するためのリハビリが、同大医学部リハビリテーション医学I講座の大高洋平教授らが新たに開発した「遠隔リハビリシステム」を使って一部の患者に対し施されたことはあまり知られていない。