東大記憶王が実践する

驚異の英語記憶術とは?

暗記のように、覚えたものを単純に思い出すことは、大人より子どものほうが有利でしょう。年を取るとたしかに「思い出す力」は低下するからです。思い出す力が低下することで、「記憶力が落ちている」と感じるかもしれません。でも実は「覚える力」は子どもと大差ありません。

重要なことは、記憶というのは、感情に結びつくと残りやすいということです。子どもは生きていた時間が短い分、普段の生活の中で新鮮に感じることが多く、感情も豊かです。反対に大人は多くのことを経験してきているので、日常で新鮮に思うことが子どもと比べるとどうしても少ない。そのことも、大人よりも子どものほうが、記憶する力が高い要因のひとつといえます。

しかし、これを逆手に取ると、実は大人のほうが有利になることもあるのです。

大人は子どもよりも経験や知識、語彙力が豊富なので、経験とひもづけて記憶したり、知識と関連づけて記憶することができます。単に目の前のことを記憶するのではなく、こうした「記憶術」を活用することで、年齢に関係なく記憶力を高めることが可能です。これは年齢が上がれば上がるほど同様の傾向があり、20歳の人の3倍長く生きている60歳の人のほうが、経験や知識、語彙力と関連させて記憶する力は当然、高くなります。

子どものように毎回、新鮮に感じることは難しくても、わざとらしくオーバーなイメージにして記憶するというテクニックもあります。そうすることで感情が揺さぶられ、記憶に残りやすくなるのです。

――なるほど。英単語の記憶法として「場所法」の活用を提唱していますね。場所法とはそもそもどういったものなのでしょうか?

英単語というのは、多くの人が覚えることに苦労しています。なぜかというと、一般に大学受験で必要とされる英単語数だけでも7000個といわれており、覚える数も膨大。また、「英単語」と「日本語訳」に関連性がなく、暗記に頼るしかないからです。

メモリースポーツの「競技者」には、バイリンガルをはじめマルチリンガルの人も少なくありません。そうしたメモリースポーツの競技者のほぼ全員が使っている「場所法」という記憶法があります。この場所法を学生やビジネスパーソンが英単語を覚えるときに活用できるのではと考えました。

日常生活には、たくさんの「場所」がありますよね。住んでいる家やマンション、勤務している会社、よく行くカフェやコンビニ、通っていた学校……。その中でたとえば家を選んでみましょう。そこには、家に入るドアがあり、ドアを開けると玄関があるはずです。それらひとつひとつの場所に、「覚えたいもの」を頭の中で置いていく。これが「場所法」と呼ばれる記憶法です。

頭の中である「場所」をイメージし

そこに覚えたいものを順番に「置いていく」

――具体的にはどういったことをするのでしょうか?

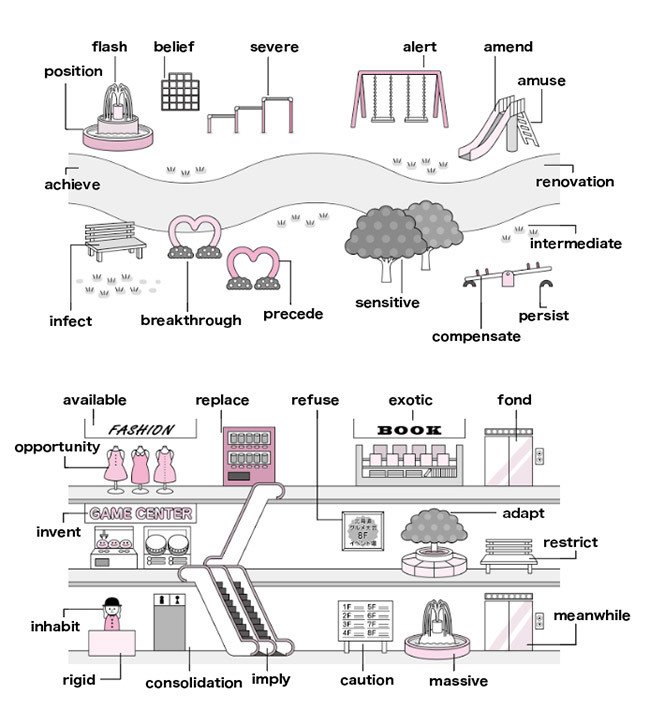

場所法を使うには、少々、仕込みが必要です。まずは「場所」を決めます。自宅にするか、会社にするか、遊園地にするか、ショッピングモールにするか。そして、その場所のどこに、どの順番で「覚えたいもの」を置くのかを、事前に決めなければなりません。これを「場所作り」と呼んでいます。

先ほどの例でいうと、場所を「自宅」にしたとします。こうした場所の大きなくくりを「ルート」と呼びます。そして、自宅内のどこに置くか、ドアや玄関といった細かな場所を「プレイス」と呼びます。ルートを決めた後、このプレイスを決めていくのです。そして覚えたいものを、プレイスに順番に置いていきます。まずは10個のプレイスを決めて、ひとつのプレイスにつき、ひとつの単語を置いてみましょう。

たとえば、ドアに「diagnosis」(診断)、玄関に「heritage」(遺産)、洗面台に「summarize」(要約する)、トイレに「feasible」(実現可能な)、キッチンに「resign」(辞任する)、ベッドに「headquarters」(本部)……といった形です。

ポイントは、単語を文字情報として記憶するのではなく、「ドアを診断する」「玄関に遺産がある」など、具体的にイメージして記憶することです。たとえば「feasible」(実現可能な)のような抽象的な言葉でも、「トイレで膝にブル(=フィーズィブル)ドッグを乗せるのは実現可能な」のように、英単語と日本語訳を結びつける語呂合わせや、奇想天外なイメージにすると、より記憶に残りやすくなります。

「プレイス」に覚えたい言葉を置いていく イラスト:田中香名子 拡大画像表示

「プレイス」に覚えたい言葉を置いていく イラスト:田中香名子 拡大画像表示

次に、頭の中で、プレイスを1番めから順番にたどり、各プレイスに何を置いたのかを確認していきます。10個の英単語を暗記することは難しいことですが、この方法であれば意外と簡単に記憶することが可能になります。場所法を活用すれば、覚えたいものの量が増えても、場所がある限り、いくらでも覚えていくことができるのです。

ちなみに、場所法は試験などでどうしても思い出せないときに非常に役立ちます。場所に置いていない場合は、何の手がかりもなく思い出さなくてはなりませんが、場所に置いていれば、必ずその場所に答えがあります。ルートを順番通りにたどって、まだ答えを書いていないプレイスがあれば、そこのイメージは何であったかを確認するだけで思い出すことができます。

――場所の数がそこまで思い浮かぶかどうか……。ルートやプレイスは目安としていくつくらいあるとよいのですか?

ルートは、何をどのくらいの期間で覚えるかによって変わってくるのですが、1ルートにつき、50~100プレイスあると学習に大きな効果が出ます。場所法に慣れてくると、ひとつのプレイスに置く数を増やすことも可能になってきます。すると、よりたくさんのものを覚えることができるのです。

また、英単語における場所法は、あくまで英単語と日本語の意味を結びつけることが目的。その結びつけが定着すれば、もうプレイスから思い出す必要はないので、そのプレイスを開放することで再利用できます。

――場所法という記憶法は、昔からあるのでしょうか?

こうした記憶法自体は、紀元前の古代ギリシャからあるといわれています。そのため、「Memory Palace」(メモリーパレス/記憶の宮殿)と呼ばれることもあります。国によって呼び名はさまざまで、日本では「場所法」と呼ぶことがメジャーですが、海外では「Loci Method」(ロキ・メソッド)と呼ぶケースが多いようです。

『記憶王が伝授する 場所法英単語』

『記憶王が伝授する 場所法英単語』(監修:安河内哲也、編著:青木健)

少し専門的な話になりますが、人間の脳には記憶に関係する海馬という部位があり、そこに空間認知に関わる「プレイスニューロン」(場所細胞)があります。一度しか行ったことのない友人の家の部屋の間取りや、駅からの道順を何となく覚えているといった経験はないでしょうか。

英単語はなかなか覚えられなくても、場所に関することは意外と覚えていたりします。それがこの空間認知に関わる能力が働いているのです。こうした、人間の場所に関する記憶力を生かした記憶法が、場所法なのです。

場所法は、場所作りなどの仕込みが、最初は少し面倒に感じるかもしれません。しかし一度慣れてしまえば、音楽と同じように自然と体や脳になじんできます。「メモリースポーツ」と呼ばれるだけあって、スポーツのように継続して続けることは大事ですが、一度、身につければブランクがあってもそのテクニックがゼロになることはありません。

ひとつ大切なことは、記憶力は心理状態が重要であるということです。脳というのは心と直結していて、体のほかのどの部位よりも敏感です。そのため、心が穏やかな状態かどうかで覚えられる量が大きく変わるのです。心を落ち着かせて、楽しみながら覚えるようになれば、一気に記憶量が増えていくはずです。