新型コロナウィルスの流行、ウクライナへの軍事侵攻、ChatGPTなどの新しいAI、干ばつや地震などの自然災害……日々伝えられる暗く、目まぐるしいニュースに「これから10年後、自分の人生はどうなるのか」と漠然とした不安を覚える人は多いはず。しかし、そうした不安について考える暇もなく、未来が日常にどんどん押し寄せてくるのが今の私たちを取り巻く時代だ。

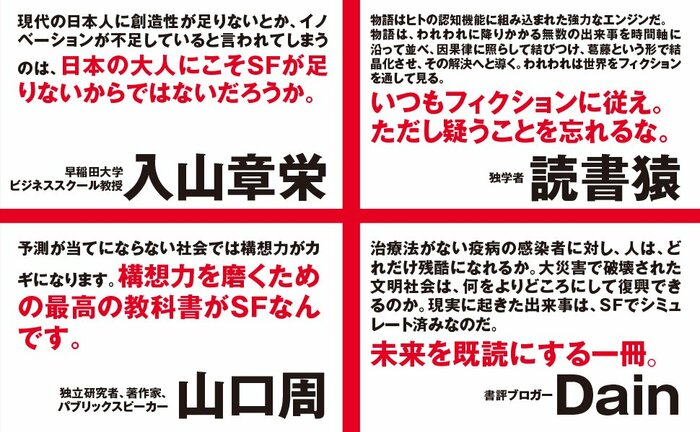

『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、この状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。

なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。

女性が「道具」として使役されるディストピア

『侍女の物語』

マーガレット・アトウッド著/斎藤英治訳、早川書房、2001年(原著刊行1985年)

どんな作品か:架空のアメリカで、あらゆる権利を奪われる女性たち

『侍女の物語』は、出生率が激減した近未来のアメリカを舞台に、支配階級の子どもを産むためだけに集められた「侍女」たちの姿を通して、女性の権利が極度に制限された社会を描いたディストピアSFである。著者のマーガレット・アトウッドはカナダを代表する女性作家で、本作を筆頭に、遺伝子改変された生物が跋扈する終末世界を描いた『オリクスとクレイク』など数々の作品で知られている。

本作が刊行されたのは1985年のこと。当時、作品そのものは圧倒的な好評で迎えられたが、一方でこのようなディストピア社会にアメリカがなるはずがない、という意見も多く見られた。それが、最近になって大きく風向きが変わってきている。

2016年の米大統領選挙にドナルド・トランプが出馬したとき、彼は公約に人工妊娠中絶の非合法化を掲げた。さらに、女性差別的な言動が繰り返し取り上げられたこともあって女性たちの反発は大きく、大規模なデモも行われた。

結果的にトランプは大統領に選ばれるわけだが、彼の就任式が行われた翌月(2017年2月)、『侍女の物語』は発売から実に三十余年を経てアマゾンのベストセラーリストに名を連ねることになる。2017年にはHuluでドラマ化もなされ、2019年には続編『誓願』も刊行されるなど、時ならぬブームを巻き起こした。

その理由は、『侍女の物語』がもはや「ありえない架空の国の物語」ではなくなってきたからだろう。事実、アメリカでは2022年に最高裁判所が人工妊娠中絶の合憲性を覆す判決を下すなど、女性の権利を後退させる出来事が目立つ。

物語の舞台は、キリスト教原理主義勢力が革命を起こし、アメリカが〈ギレアデ共和国〉と呼ばれる軍事独裁国家になった世界。新政権は旧約聖書を徹底的に自分たちに都合よく解釈し、国のルールを一からつくり直していく。その結果、多くの変化が起きるが、その最たるものが女性の権利が大きく制限されたことだ。

女性たちは一夜にして仕事や銀行口座を奪われ、夫の意志に従う以外の権利を失ってしまう。また、ギレアデ共和国では出生率が極度に低下しており、人口を補うために多くの子どもを必要としていた。そのため、出産能力が証明されている女性たちを、子どもを産むための道具として政府の高官にあてがう強制出産制度がつくられることになる。この制度下では、再婚の夫婦や未婚者の性交は密通とみなされ、国教会で式を挙げなかった既婚女性もすべて逮捕されてしまう。

物語は、そんな世界で高官に割り当てられた〈侍女〉の一人、オブフレッドの視点で進行していく。彼女には「オブフレッド」ではない本当の名前があるが、その名を用いることは許されない。完全に個性を剥奪されてしまっているのだ。

どこがスゴいのか:決して「架空の物語」ではないというおぞましさ

オブフレッドが自分の身に起きたことを語り始めるのは、彼女が妊娠できず、3つ目の施設に移ったときのこと。3つ目の施設でも妊娠できなかった女性は、〈不完全女性〉として強制収容所におくられる。収容所おくりになった女性たちは、過酷な労働を強いられ長くは生きられないとされている。

オブフレッドが暮らす施設は、子どもを産むための〈侍女〉だけでなく、さまざまな立場の女性の共同生活場のようになっている。家事を担当する〈女中〉として働いているのは、出産適齢期を過ぎた女性たちだ。侍女を訓練、教育する立場の〈小母〉と呼ばれる女性たちもいる。彼女らは、着ている服の色で区別される。侍女たちは赤い服にボンネット、女中たちは緑色、小母たちは茶色の服をそれぞれ着用している。

こうした異常な状況が、オブフレッドの目を通して淡々と描写される。体制に抵抗したり、逆らったりするような内容を彼女が発信することはない。

侍女たちは、道を歩いているときに海外からの観光客と出くわし、「写真を撮らせてもらえないか」と尋ねられたりもする。「幸せですか?」と聞かれたときは、「ええ、わたしたちはすごく幸福です」と答えるしかない。体制への造反者と見なされた者は〈救済の儀〉と呼ばれる公開処刑を執行され、誰からも見える大きな壁に吊るされるからだ。

この息詰まる社会の中で、オブフレッドは「これは仕方がないことなのだ」と自分に言い聞かせる。名前が奪われたことも、自由にお金を使えないことも、奴隷同然に扱われていることも、どれもたいしたことではないのだと。しかし次第に、彼女の内側にあった自由への欲望が漏れ出していく。

当初、オブフレッドは与えられた義務として司令官のもとに通い、妊娠のためだけの性交を行っている。やがて司令官が、彼女に対して個人的に会うことを要求するようになると(体制には禁じられている行為だ)、オブフレッドは危険と嫌悪を感じながらも多少の自由を得ることになる。この世界では、侍女たちは「モノ」扱いなので、ハンドローションやフェイスクリームなどの使用も「虚飾」として禁止されているが、こうしたアイテムも司令官を通してわずかなりとも入手できるようになる。

そんな密会の過程で、女性たちを国外へ脱出させるための秘密組織があることが明らかになる。はたしてオブフレッドは、この異常な国家から逃げることができるのか?

アトウッドが本作の着想を得たのは、レーガンが大統領選を制し、宗教右派が台頭してきた1981年のことだったという。

アメリカでは1964年、黒人やマイノリティの市民権を保障する公民憲法に「性による差別の禁止」が追加され、第二波フェミニズムと呼ばれる大きな女性解放のうねりが起きた。しかしその後の反動で「女性は家庭にいるべき」という声も大きくなる。そうした状況の中で、アトウッドは「もし、アメリカで全体主義が興るとしたら、それはどのようなものになるだろう? スローガンは? 言い訳は?」と考え始めたという。

国家はなんの礎もなく、いきなり過激な支配体制を構築することはない。アメリカにその礎があるとしたら、それは17世紀のニューイングランドで清教徒が行ったような、女性への強い偏見に満ちた神権政治だろう─アトウッドはそうシミュレートし、本作の世界観を構築してみせた。

この世界では、原発事故や化学・細菌兵器の漏出などが重なった結果として、出生率が極端に低下している。一方、われわれが住む現実でも、多くの先進国が出生率の低下に苦しんでおり、世界的にも2050年頃を境として世界人口も減少に転じると見られている。この「共通の危機」も相まって、本作は強固な普遍性を獲得することになった。

移民では労働力をまかないきれず、どの国も人口の維持に支障をきたすようになったとき、出生をコントロールしようとする全体主義国家が誕生するはずだ。現実が物語に近づくたび、何度でも本作は話題となり、読み継がれることになるだろう。

マーガレット・アトウッド

1939年生まれ。50以上の作品を発表しているカナダの代表的作家。代表作に『侍女の物語』『オリクスとクレイク』『昏き目の暗殺者』ほか。

※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からの抜粋です。