このうち伝統男子校の日本学園は、26年4月から明治大学系列の共学校になり、学校名も明治大学付属世田谷に変わり、7割の生徒が明治大に推薦入学できるようになることが人気の理由だ。

一方の芝国際は、23年の出願数が延べ4681人と22年の73人から64倍に増え、首都圏で2番目に多い出願数(延べ数)を集めた。

東京女子学園を前身とする、タワマン林立で人口増加が著しい“湾岸系”の新設校で、23年から共学化され校舎と共に学校名も一新した。近年の売れ線である「新設」「国際」「共学化」のキーワードをそろえた同校が、目下の中受ブームをけん引する湾岸エリアに誕生したことで、志願者が殺到したわけだ。

だが、いざ入試が始まると前評判から一転して“炎上”の憂き目に。大手塾幹部は「受験生と保護者が『どうしても受けたい』と言わない限り勧められないと思う。『合格者を多く出す』とか、当初の学校説明会で言っていたことが結果的に全てうそだったのだから」と憤る。

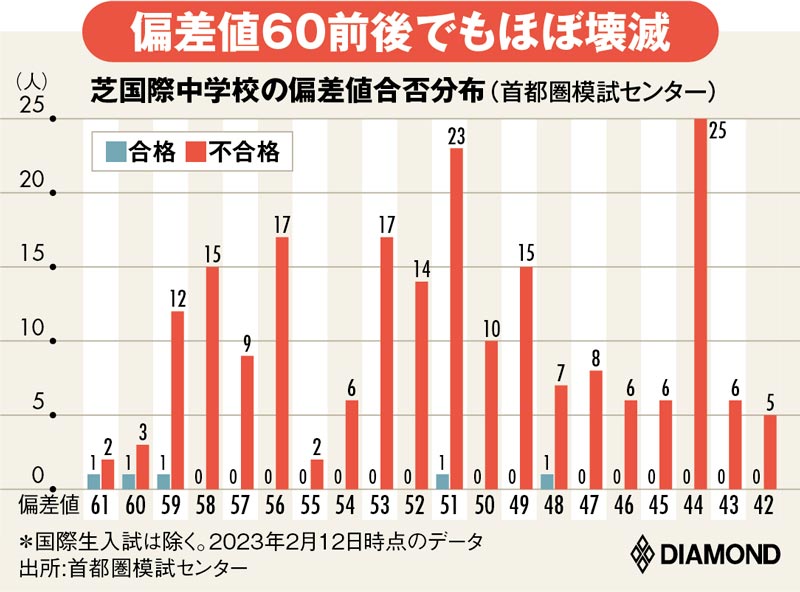

一体何が起きたのか。芝国際は募集人数120人に対し、数十種類もの入試を実施。ところが、募集人数のうち35人を占める国際生コースで辞退者を見越して多くの合格者を出したところ、想定を超える歩留まり率の高さになり、一般生の枠が大幅に削られてしまい、一般生入試の倍率が軒並み30~50倍超に達したのだ。

首都圏模試センターの一般生コース受験者の偏差値の合否分布では、東京女子学園の時代は偏差値30台でも合格圏だったが、23年は60前後でもほぼ不合格となっている(図参照)。だが、こうした実態や各試験の倍率などはHPなどでほとんど一般に開示されないままだ。

さらに受験生にとって他校への出願締め切りを左右する合格発表時刻も大幅に遅れ、入試問題にミスがあるなどトラブル続きだった。

「芝国際の一件は、“キャラ変”新設校ブームの終わりの始まりになりかねない」──。

そう指摘するのは、教育ジャーナリスト、おおたとしまさ氏だ。おおた氏は「受験生をかき集めるべく考えられる入試オプションを“ぜんぶ載せ”したために、実受験者数が読めない上、入試会場でのオペレーションが煩雑になり、合否判定に長時間かかる事態に陥った」と指摘。

その上で「何よりひどいのは、事後対応。自分が受けた入試の顛末が分かるデータを公開するのは、受けてくれた親子への最低限の責任であるはず。しかし積極的な情報開示の姿勢が見られない。新校長に質しても『塾には出している』とかみ合わない回答だった」(おおた氏)。

芝国際の問題は、過熱する中学受験の負の象徴ともいえる。ブームで学校の競争も増す中、はやりに惑わされない志望校選びが求められている。