開発自前主義では遅い

「パクって」イノベーションを

企業間競争の観点から言うと、ゲームチェンジの時代です。ゲームのルールが変わっています。過去の成功要因が、今日や未来の失敗要因になります。少品種・大量生産の時代は、製品開発でも生産工程でも、改善(カイゼン)が有効な施策でした。そこでは、企業内での社員の役割が固定された、いわば野球型の競争でした。そうした一定したルールの中での競争であれば、それぞれのポジション、役割分担の中で研鑽、カイゼンを積み重ねていけば、勝てました。

しかし、新興国の台頭やテクノロジーの進化、先述したお客様ニーズの成熟化・多様化などさまざまな市場環境の変化で、競争のあり方が変わってしまった。例えるなら、野球型からサッカー型へ、ある程度ポジションは決まっているけど、ボールの動きによって、各プレーヤーが臨機応変に動かなければいけない形に変わってしまった。GAFAMとの戦いは、サッカー・ワールドカップの試合ということです。このゲームチェンジにおいては、小手先の戦術変更は通用しません。

過去の成功事業のやり方を改善し続けるだけでは、生き残れない。では、どうすれば良いか。一つの解として考えられるのが、「両利きの経営」です。詳細は、スタンフォード大学のチャールズ・オライリー教授とハーバード大学のマイケル・タッシュマン教授が著した『両利きの経営』(邦訳・東洋経済新報社)をお勧めしますが、概要は次の通りです。

約25年前、ハーバード大学のクレイトン・クリステンセン教授が『イノベーションのジレンマ』(邦訳・翔泳社)を著し、既存の成功企業は、新興企業にディスラプト(破壊)される宿命にあることを示しました。成功企業は、自社の主要顧客のニーズに的確に応えていくために改善を重ねていくが、それがために新興企業が開いた新市場という変化に対応できず、最終的には衰退・淘汰されてしまう、というものです。主な研究対象である米国市場では、新しいテクノロジーを活用したスタートアップが次々と生まれ、伝統的な大企業が淘汰される、新陳代謝が連続的に起きているので、とても納得感があるものでした。

しかし実際には、成功したすべての大企業が淘汰されるわけではありません。この現実を観察し、生き残る大企業を分析することで、理論化したのが「両利きの経営」論です。典型例が、富士フイルム。銀塩フィルムで先行して大成功したコダックの経営破綻と比較しています。デジタルカメラの出現で、フィルム市場が急縮小する中、富士フイルムは培ったテクノロジーを新たな方法で活用することで、新たな事業を切り開いて、難局を乗り越えました。

その他、いくつもの欧米日の類似事例を分析して得た「両利きの経営」論とは、大企業が既存市場・事業における「深化」と、新市場・事業における「探索」の両方を進めていく経営を実践していくことが必要だ、というものです。

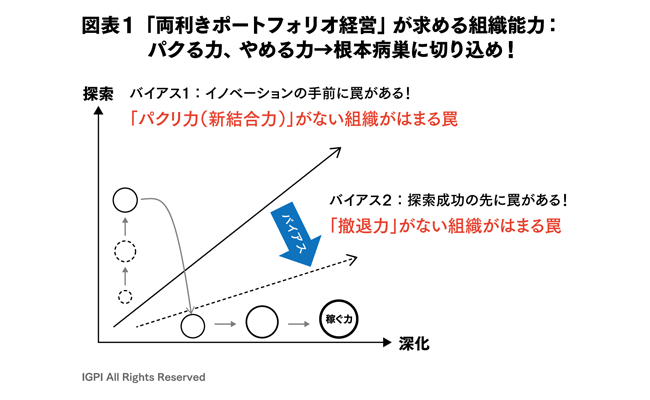

図表1の通り、企業が成功した市場・事業における「深化」(横軸)と、新市場・事業における「探索」(縦軸)の両方に、自社の経営資源をバランス良く注力して、次代の勝ち筋を見いだしていく、ということです。

先述した通り、米国は、成熟企業が新市場に対応できずに衰退・破綻しても、新興企業が台頭します。そうした新陳代謝で、人材は退出企業から新規参入企業に異動し、トータルで見た市場全体、すなわち米国の産業は成長していく。勝ち組企業は交代していくが、米国経済は成長を続けていくのです。一方、日本は、成熟企業の衰退期間が長く、貴重な人材が退蔵されて、市場全体も個人もアンハッピーな状態が続くことになる。そうした不幸な事態を回避するための書として、『両利きの経営』は、米国以上に日本でこそ読まれるべきだと私は思って、本書の翻訳出版に尽力しました。

両利きの経営において、日本企業は、「探索」が不得手な傾向にあります。その理由はいろいろありますが、例えば日本企業は、自社で使う技術は「自主開発」しないといけないという自前主義に陥っている面があります。

そして、多くの人がインベンションとイノベーションを混同しています。インベンションは発明。無から有を生むことで、当然、これは難しい。特に、ビジネスとして成立させるまでにスケールする、規模を大きくするのは難題です。一方、イノベーションは、新結合。この概念を唱えた20世紀初頭に活躍した経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、2つのことを結合して、新たなものを生み出すことをイノベーションと命名し、推奨しました。

これを実践的・実務的に簡潔に言えば、先行者を「パクって(まねして)」、自社なりの工夫を加えて、新事業化することです。具体的かつスピーディーな方法としては、新興企業の買収や、知的財産を侵害しないようにして他社の製品をまねして改良することです。実際、GAFAMは、こうした手法で急成長を遂げています。今日、アイデアは、ネット上にあふれています。ゼロから生み出す必要はありません。前述した通り、何でもかんでも自前開発主義で、ゼロから作り出そうとするのではスピードが遅すぎます。

図表1において、横軸は既存事業の「深化」ですが、ここで勝てる間は勝ち続けて、稼ぐ。その稼ぎを、縦軸の新規事業の「探索」のために投資していくというのが望ましい形です。ただし、既存市場の収益構造ががらっと変わると、その中でいくら深化しても、意味がないということがあります。意味がない、というのは、企業本位で深化して開発しても、お客様がお金を払ってくれない、お客様が欲しいものとずれている、ということです。

ここにおいて、日本企業にはもう一つの弱点があります。儲からない事業のふん切りができないのです。撤退の意思決定ができず、ずるずると赤字を垂れ流してしまう。赤字でなくても、貴重な戦力、貴重な経営資源を、衰退事業に張り付け続けてしまう。継続的に儲かるのか、そうでないのかを、見極めないといけません。

その見極めには、事業の実態の「見える化」が不可欠です。社内の部外者からのチェックが働くように、少なくとも経営陣全員が各事業の経営状態が常にわかるように「見える化」されていないといけない。かつて経営破綻した大企業は、事業部ごとにサイロ化してしまっていて、部外者に事業の本当の採算を隠していました。

「見える化」によって、自社の事業の採算だけでなく、顧客ごとの収益性も明確になります。収益性の低い客との取引は、停止するか、その顧客への販売価格を上げることが必要です。商売だから、それは当然のことなのですが、「長年の取引があるから」とか「社内の実力者の顧客だから」とか、あるいは「儲かっているのかどうかを確認してこなかった」ということで続けている取引も多いのです。

儲からない事業が会社全体の粗利、すなわち付加価値を低減させていることを明らかにする「見える化」は、生産性向上の初歩の初歩です。