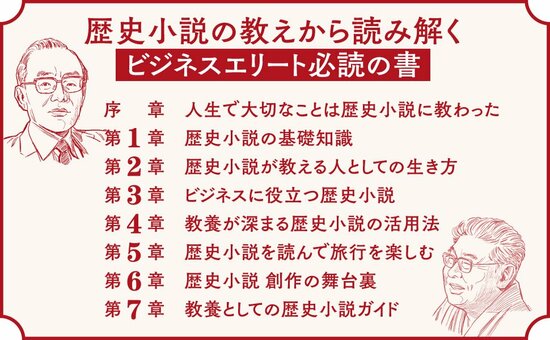

直木賞作家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語っている。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、“歴史小説マニア”の視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歴史小説に対する

歴史学者の批判

私は歴史小説を書いていて、学者の方から批判を受けることがあります。

代表的なのが、「平安時代の人は、こんな言葉を話していなかった」という指摘です。

では、本当に小説で平安時代の話し言葉をリアルに再現したらどうなるでしょうか。

ファンを増やす

書き手の工夫

読者はまったくついてこられないでしょうし、すぐに本を投げ出すに違いありません。

小説家は、歴史の案内人としてわかりやすく伝える工夫をしているのです。

工夫を怠って「読める人だけ読めばいい」という文章を書いている限り、歴史ファンは一生増えないでしょう。

対立軸という

大きな間違い

歴史小説をきっかけに、広義の歴史好きが増えていくからこそ、その母体から本格的な研究者も生まれるわけです。

それなのに、歴史家が歴史小説家の揚げ足をとっていたのでは、研究を志す人が増えないのも当然です。

歴史小説家と歴史家を対立軸で捉える向きが少なくないのですが、それは大きな間違いです。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。