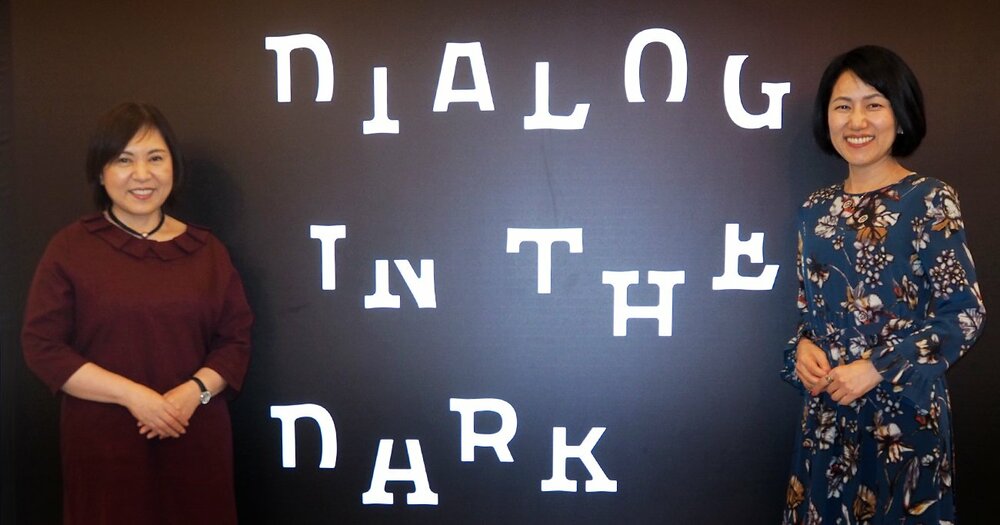

日本では「ダイバーシティ」が

ただの制度として捉えられている傾向がある

田中 今のダイバーシティの本質についての話で思い出したのですが、通訳の仕事で「ダイバーシティ」を英語に訳すとき、毎回、とても悩むのです。今お話されたような意味と、日本で使われている意味、お互いが大きくかけ離れているためです。

日本においては、「ダイバーシティ」がただの制度として捉えられているフシがあって、社員だけでなく社長でさえも、「障害者も外国人も雇用しています」「弊社はダイバーシティを取り入れています」と言う人もいたりします。何のためかわからないけれど、制度だからやっている、と。

もちろん、制度があるのはいいことですし、制度が後押しをしてくれることもあると思うのですが、どういうニュアンスで「ダイバーシティ」という言葉を使っているのか、見極めが本当に難しいんですよ。

志村 なぜ障害者や外国人を雇用するのか、なぜ多様な人たちと働くのか。働く人が多様であればさまざまなアイデアが生まれ、イノベーションが起きやすくなって、結果、企業の売り上げに貢献する。アイデアを活性化させるためには、お互いに何が得意で何が苦手なのかを知っておきましょう――。本来はこういうことだと思うのです。

皆が目的さえ見えていれば、皆でそれに向かっていくほうが幸せに決まっています。そうすれば、誰でも能動的になれるはずです。ですから、たとえ、制度であっても、なぜその制度が必要なのか、やはり経営層は説明できなければいけませんし、もっと従業員に説明しなければいけません。

「決めたからやりなさい」では人は能動的にはなれず、ただの負担となります。私も、誰に頼まれるわけではなく、世の中がハッピーになるといいなと思って、楽しいからダイアログ・イン・ザ・ダークをやっています。

良い仕組みもたくさんあります。私はダイバーシティに関する企業研修の依頼をいただくことも多いのですが、企業の方に私たちの団体に来ていただき、私たちもその企業を体験する。こうした交換留学のようなこともおこなっています。私たちのところに来ていただいたことで、障害者雇用に関する認識が変わったとおっしゃってくださる方も多いので、このような仕組みというのは、とても希望があるなと思いました。

型から入ったって別にいいのです。仕組みがあれば、実際に人は来ますから。問題は、一度仕組みをつくると、それを変えることができなくなってしまうことです。仕組みを活用するのではなく、仕組みにひたすら合わせるようになるんですね。私はそれを「仕組みに乗っ取られている」と言っています。

でも、仕組みいうのは、もともと人間が、自分たちにとって良い効果を生むようにとつくったものです。そのためには変えたっていいのです。そもそも仕組みやルールは、意識的に壊していくものなのです。

障害者は人生が真っ暗なわけではない

先入観を打破するには「出会い」と「対話」

田中 今後の展開をお聞かせください。

志村 先ほどお話に出た不定期開催の「ダイアログ・イン・ザ・サイレンス」が、今年(2024年)の1月13日から始まりました。来年(2025年)、耳が聞こえないアスリートのためのオリンピック「デフリンピック」が東京で開かれます。それに向けてという意味合いもあります。

田中 パラリンピックとはまた別なのですね。

志村 聴覚障害者は、競技が始まる際のスタート音が聞こえないため、パラリンピックには出られないのです。これまで「手話は言語ではない」とされてきたため、手話は言語であることを、正式にきちんと認めようという「手話言語条例」というものがありますが、現時点でこの条例が成立しているのは36都道府県であり、全県ではないのです(※)。

※参考:2023年11月10日現在。参考:全日本ろうあ連盟「手話言語条例マップ」https://www.jfd.or.jp/sgh/joreimap

耳が聞こえない人たちというのは、目が見えない人たちよりも、実はまだまだ不遇な面が多いのです。

ほかには、「ダイアログ・ウィズ・タイム」というのを今年(2024年)の4月から開催予定です。人生を豊かに歩んでいる高齢者のアテンドで、生き方について対話をするというものです。

田中 ダイアログ・イン・ザ・ダークは1999年から日本で開催されていますが、そこから見えてきた日本の課題はありますか。

志村 1つは、日本の教育のあり方です。

ダイアログ・イン・ザ・ダークは小学校1年生から参加できるのですが、ほかの40の開催国では、参加者の67パーセントが子どもです。一方、日本では3%です。

田中 なぜ、それほど差があるのでしょうか。

志村 ダイアログ・イン・ザ・ダークを体験すると、さまざまな人と出会い、お互いに認め合う力を養うことができます。大人だけでなく子どもにも役立つのです。

そのため、ほかの開催国の多くは、ダイアログ・イン・ザ・ダークの体験を学校教育に取り入れています。それと比べて日本は、国のサポートが非常に少ない現状があります。そのため、学校教育で参加する子たちも限られているのです。

世界では、ダイアログ・イン・ザ・ダークを教育に取り入れたことで、いじめが減少したという報告もあります。日本では子どもの自殺率は増加傾向にあり、ユニセフの2020年の調査では、先進国38カ国のうち、日本の子どもの幸福度は37位です(※)。

※参考:日本ユニセフ協会「イノチェンティ レポートカード16 子どもたちに影響する世界 先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か」(日本語版2021年2月発行)https://www.unicef.or.jp/library/pdf/labo_rc16j.pdf

しかし、国がこうした状況に対して具体的な施策を打つ気配も、教育に力を入れる気配もなく、国は子どもたちの未来を本気で考えていないのではないかという気さえします。日本の教育施策は遅れていると言わざるを得ません。私たちの活動もクラウドファンディングなどで資金を集めながら続けています。

もう1つは、健常者が障害者に触れるための接点がほとんどないことです。そして、それゆえに障害者とフラットに接することができない。

田中 どういうことでしょうか。

志村 学校に障害者を呼んで講演をしてもらう、こうした取り組みをしている学校は多くあると思います。それ自体は素晴らしい取り組みです。でも依頼側の希望は、「普段、困っていること」や「どういうふうに助けてほしいか」「(障害によって)苦労したこと」を話してくださいというものがほとんどです。

視覚障害者や聴覚障害者は、目が見えなかったり、耳が聞こえないからといって、人生が真っ暗なわけではありません。困っていることばかりではありません。それなのにどうしても「障害者の人はかわいそう」という先入観がつきまとうのです。それはある意味、仕方がないことで、先入観で考えざるを得ないほど、あまりに障害者との接点がないのです。

ですので、フラットな状態で一緒に遊んだり、関わったりできるための「接点」が必要です。理想をいえば、学校のクラスや会社の職場に、当たり前のように障害者がいる社会になってほしいのです。

そのためにはやはり、出会いと対話が必要です。人と出会い、世の中にはいろいろな人がいるということを知る。そうすれば、対話してみようかなと、次の道が開かれる。そこから本当の多様性が見えてくるはずです。

田中 ビジネスの現場や教育現場のほかにも、例えば、国会議員などの政治家も必ず体験するようになれば、世の中の見え方や自身のスタンスにも変化が生まれるかもしれませんね。ひとりでも多くの人にダイアログ・イン・ザ・ダークを体験してもらえるよう、これからもいろいろな人を誘って参加したいと思います。ありがとうございました。