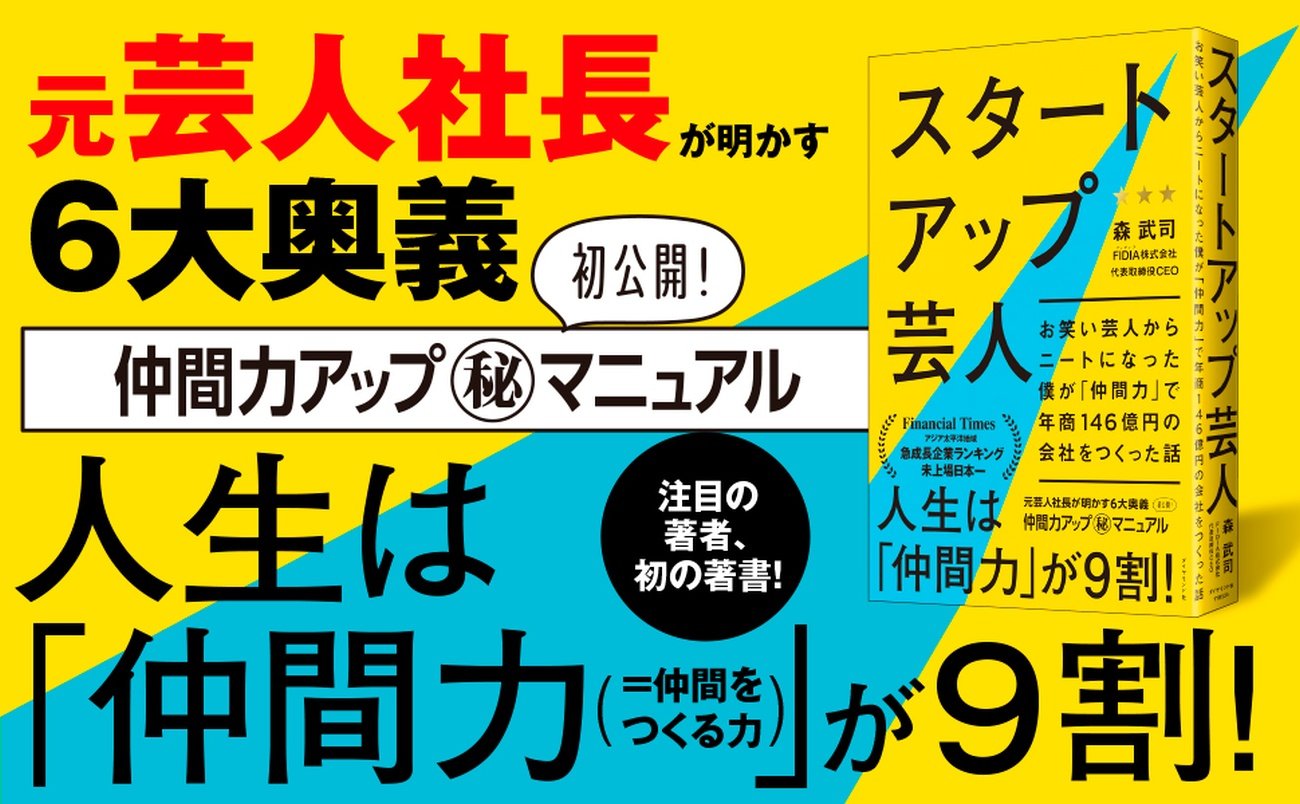

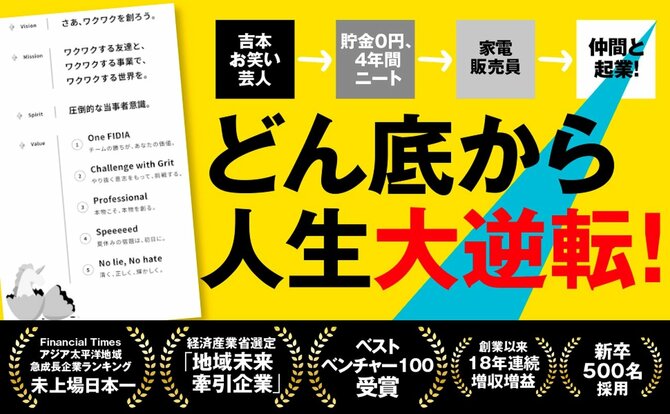

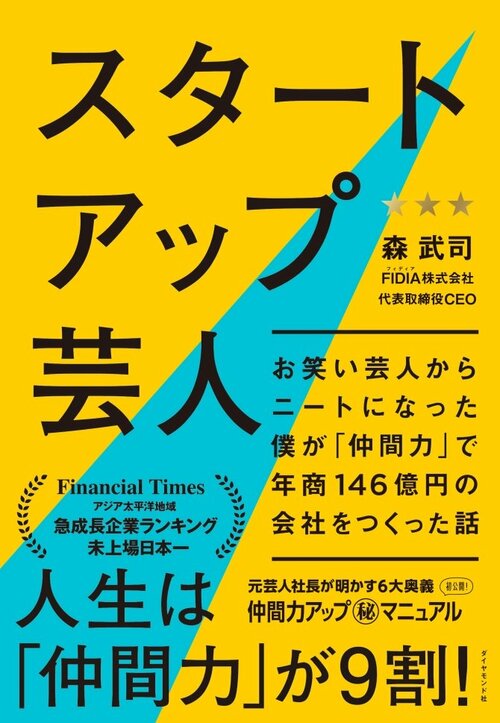

「圧倒的に面白い」「共感と刺激の連続」「仕組み化がすごい」と話題の『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』の著者・森武司氏は、2005年の創業以来、18年連続増収増益を達成し、年商146億円となった。ここまで会社を成長させてきた秘密は何か? 本書からより深い学びを得ようと、インタビュー企画を実施。今回インタビューするのは、FIDIAのグループ会社「AsFine」で代表取締役を務める吉田誠司氏。吉田氏は著者の森氏と共に数々の事業の立ち上げに関わり、現在は障がい福祉事業を任されている。今回は「部下に注意しても聞いてもらえない人が忘れていること」について吉田氏に聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

個性を見極め、能力を発揮してもらう

――AsFineで働いている社員の中にも障がいを持っている方はいますか?

吉田誠司(以下、吉田):「職業指導員」と「サービス管理責任者」は健常者が多いです。

ただ、何らかの障がいを持っていたとしても、職業指導員を希望していたり、相応のスキルを持っていたりすれば、職業指導員としての採用もしています。

就労継続支援を利用した人が職業指導員を希望して就職した実績もあります。

利用者の方は精神障がいの人が多いのですが、そういった人たちを職員として採用することもあります。

――精神障がいというのは?

吉田:精神障がいにもいろいろな種類があります。うつの方や、自閉症などの発達障がいや知的障がいなども精神障がいに含まれます。

障がいの種類が違うため、それぞれに向き・不向きがあります。僕たちが行っている就労支援では、利用者の方々の向き・不向きを見極めながら、向いている仕事を見つけていきます。

不向きな仕事を無理してやらせることはありません。

たとえば、自閉症や発達障がいの人の中には、異常にこだわりが強かったり考えを曲げないという人がいますね。

このこだわりの強さは、クリエイティブな仕事で能力を発揮できることがあるんです。

実際に利用者の方々の中には、かなりハイレベルなスキルを持っている人もいます。

ただ、それだけでは活躍できないという人が多いのです。

狭い分野の能力に長けているけれど、応用するのが苦手なんですね。

でも、能力と仕事が合えば、ものすごく力を発揮するんです。

『スタートアップ芸人』でも、社員の能力を見極めて適材適所に人員を配置するノウハウが紹介されていますが、まさにそのノウハウが障がい者就労支援に活かされているのです。

注意をする前に大切なこと

――障がいを持っている方と関わるうえで大事にしていることは何ですか?

吉田:まずは「受け入れる」ということを大事にしています。

たとえば、「おばけが見える」と言われたら、まず「そうなんですね」と受け入れています。

「その人がそう言うんだったら、そうなんだろうな」と認めることが大切です。

ただ、何もかも受け入れるわけではないです。次に大切なことは「線引きをする」ということです。

人道主義や道徳的によくないということだけは、逸脱しないように基本線を入れて支援しています。

たとえば、相手を叩いたり、悪口や根も葉もないことを言ったりすることは人道的によくないので、本人が納得していなくても認めません。

そういう線引きも大切にしています。

――注意をする際に気をつけるポイントはありますか?

吉田:いきなり注意するのではなく、最初に受け入れてから注意をします。

なかなか納得してもらえないことも多いですし、注意したからといってすぐに改善するわけでもありませんが、何回も言うことが大事です。

何百回、何千回と言っても変わらない人だったとしても、言い続ければ「人道的なことを注意される」状態で組織が運営されることがだんだん伝わってきます。

事業所の運営方針は一貫させておくのも大事なことですね。

――部下の指導をする際にも必要なことかもしれませんね。

吉田:そうですね。実際に僕も、障がい福祉の仕事をするようになってからは、部下への接し方が変わりました。

以前の僕は、部下に注意してもあまり聞いてもらえていなかったんです。

でも、今は一緒に働く社員から「吉田さん、性格が変わりましたね」と言われています。

ですから、今回のテーマである「部下に注意しても聞いてもらえない人が忘れている『たった1つ』のこと」に答えるとすれば、「まず、受け入れること」だと思います。