Photo:Jeff Greenberg/gettyimages

Photo:Jeff Greenberg/gettyimages

2021年、菓子業界における序列が逆転した。エチケット対策や「お口のお供」として長年親しまれてきたガムの市場規模を、グミが抜き去ったのだ。その要因を、書籍『グミがわかればヒットの法則がわかる』(プレジデント社)から一部抜粋してお届けする。一般消費者やガム業界OBに「ガム人気急落」の理由を取材して分かった「答え」とは?

グミは誰が食べているか?

グミは誰が食べているのか――。消費者調査の結果を紐解くと、グミは決して子どもだけのお菓子ではない。幅広い層がグミを食べている。それもZ世代が発信源となり、その上の世代へ波及したり、親から子どもへと食べつながれたりしている。その逆もしかり。実際、ガムユーザーだった50代後半の筆者もグミの虜(とりこ)。ハリボーのパッケージに書かれている「“Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso”(ハリボーは子どもたちを、そして大人も幸せにする)」はまさに、それを象徴している。

大人たちの心をつかむグミ

インテージ全国消費者パネル調査データ(SCIデータ、15~79歳)によると、2017年1月~6月に544円だったグミの年間購入金額は2023年1月~6月直近では680円まで増加した。年代別では、15~29歳では男性が653円、女性で714円、30~44歳は男性796円、女性704円、45~59歳が男性703円、女性645円などとなっており、幅広い年代で購入されていることがわかる。特に30~44歳の購入金額が高く、2017年と2023年で伸び率を比較すると35.0%、39.9%で、全体の伸び(24.9%)を大幅に上回っている。

『グミがわかればヒットの法則がわかる』より抜粋

『グミがわかればヒットの法則がわかる』より抜粋拡大画像表示

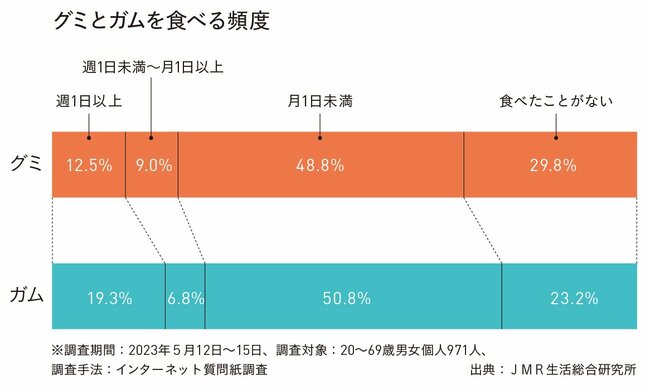

また、JMR生活総合研究所の調査(2023年5月)によると、過去1年間で月1日以上、グミを食べた人は、年代では20~30代、ライフステージでは子育て中といった若い層で多い。また、地域では東京で多い。ガムを見ると年代では30代、ライフステージでは男性の既婚子なし、地域では東京で多い。

『グミがわかればヒットの法則がわかる』より抜粋

『グミがわかればヒットの法則がわかる』より抜粋拡大画像表示

明治が1988年に発売した「果汁グミ」がヒットし、子どもの菓子としてグミの地位を固めた。2000年代に入り、おしゃれな形の商品が登場。大人の女性をつかむことで、グミは第2の成長期を迎えた。

消費者のうち、グミを年に少なくとも1回購入する割合は5割弱という調査データもあり、9割以上のチョコレートに比べると、まだまだグミの成長余地は大きい。セブン-イレブン・ジャパンやライフコーポレーション、コープさっぽろなどと取引のある、菓子卸のナシオの平元彦社長も「グミは製造過程で食感の変化など違いを出しやすい。今後も新商品が次々投入されることが予想される。食品スーパーなどでの取り組みの余地もあり、市場はさらに拡大するだろう」と見る。