坂本龍一が抱え込んだ

日本で売ることのジレンマ

坂本:(…)一般的な傾向として、日本のヒット曲っていうか、日本の流行ってる曲、あの、なんか学校唱歌形式っていうのかな?きちんとAがありBがありCがあり、またリピートされるっていう形が多いんだけど、(…)日本以外の、まあ欧米のっていうか、そうなってないものが、ずいぶん多いですね。(…)それから1番と2番のメロディの上がり下がりが違ってたりとか。そういうのが普通なんですけどね、向こうだとね。そこが日本だと(…)、パターン化されてる。それが興味深いなって。いわゆる小学校の唱歌みたいな、ずっと持ってるんだろうけども。

小室:もうそれは僕たちもいけないと思うんですけど、パターン化しちゃってるんでね。変えなきゃいけないとは思うんですけど。(…)

坂本:だから、あの、ちょっとね、そういうパターン化されてないと売れないっていう面があるんで、あの、残念ながらその、音楽シーンとしての、音楽マーケットとしての成熟度は、ちょっと下がるのかなっていう。まあ、購買層が、まあ本当に僕の娘みたいに、14~5が中心っていうことから見てわかるように、マーケット全体のその成熟度っていうのは低いな、と僕は思うんだけどね。(同前)

小室:もうそれは僕たちもいけないと思うんですけど、パターン化しちゃってるんでね。変えなきゃいけないとは思うんですけど。(…)

坂本:だから、あの、ちょっとね、そういうパターン化されてないと売れないっていう面があるんで、あの、残念ながらその、音楽シーンとしての、音楽マーケットとしての成熟度は、ちょっと下がるのかなっていう。まあ、購買層が、まあ本当に僕の娘みたいに、14~5が中心っていうことから見てわかるように、マーケット全体のその成熟度っていうのは低いな、と僕は思うんだけどね。(同前)

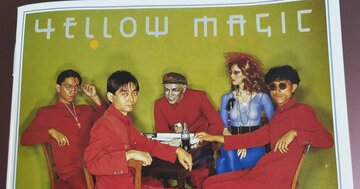

Jポップも現在では、ここで言われているような定型を守らないパターンが増えているが、それは海外のポップスに近づいてきたというより、日本独自の進化という気がする。先の対談での坂本龍一の発言は、あくまで1995年時点のものだが、重要なのは彼自身が、ここで語っているような認識を、この後の活動において内面化していったのではないか、ということである。たとえ日本の「音楽マーケットとしての成熟度は、ちょっと下がる」と彼が考えていたのだとしても(そしてそれはある程度正しかったのだとしても)、日本でリリースするからには、そんな「市場」における商業的成功をレコード会社からは求められるし、売れ行きはシビアな結果として受け止められる。ここにはジレンマがある。それに彼自身、YMO時代には小室哲哉並みに売れていたのである。

『「教授」と呼ばれた男――坂本龍一とその時代』(筑摩書房)

『「教授」と呼ばれた男――坂本龍一とその時代』(筑摩書房)佐々木 敦 著