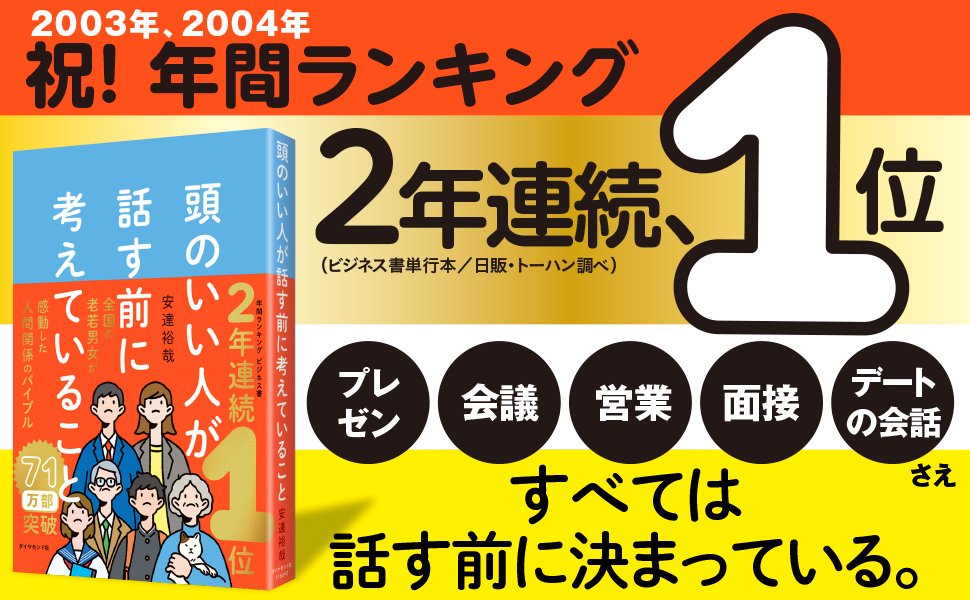

「感動した映画の感想を“面白かった!”“泣けた”しか言えない」「自分の思いや考えをもっと上手に言葉にできたら……」。そんな悩みを持つ人は多いのではないだろうか。昨今の言語化に関する本の人気がそれを物語っている。では、言語化能力はどうすれば身につくのか。2023年と2024年のビジネス書年間ランキングで2年連続1位を獲得した著書『頭のいい人が話す前に考えていること』でも言語化の思考法に触れている安達裕哉氏は「『言語化』は本質的には『習慣』に依存する力」と語る。本記事では、言語化能力を高める3つの具体的な習慣を紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ヤバい」は頭を使わなくていい感情表現

いつ頃からだろうか、「ヤバい」という言葉に複数の意味が込められるようになったのは。

本来「ヤバい」とは、法に触れたりして危険であるときや、遅刻しそうなときなどの焦っているシーンで使う言葉だったはずだ。

しかし、現在若者は「ヤバい」ひとつを実にさまざまなことに使用している。

面白いときも、感動したときも、おいしいときも「ヤバい」だ。

筆者も最初の頃は聞いていて違和感があったが、慣れると意外と便利なせいか、友人たちとの会話ではつい「ヤバい」を使ってしまうことがある。

便利というか、考えなくていいから「楽」なのである。

どのようなおいしさか、どういった種類の感動か、言葉にするのはなかなか大変だからだ。

しかし、そんな生活をしていると当然言語化力は落ちてくる。

言語化能力の高さが魅力になるSNS時代

近年、言語化に関する本がよく売れている。

書店に行くと、言語化に関する本だけで一つの棚が埋まっていたりするほどだ。

SNSが盛んな現代において、自分の考えや思いを、相手に伝わる表現で言語化できることの魅力やすごさを実感している人が増えていることも、理由のひとつではないだろうか。

「こんなふうに自分の考えを伝えられるようになりたい」と思うのと同時に、その力がなければビジネスシーンで戦えないと感じている人もいるのだろう。

筆者も言語化能力の必要性をしみじみと感じている。

筆者は昔から、小説や漫画などの「物語」が好きだったが、きちんとレビューを書いたことがなかった。

知人から感想を聞かれても「めっちゃ良かったよ!」といったアバウトな説明をしていたこともあり、いざレビューを書こうと思うと言葉が出てこない。

何がどのように良かったのか、なぜ感動したのか、と自分の感情の出所について考える癖が身についていないからだ。

しかし、周りを見渡すと、同じ作品を見た人が非常に人の心を打つ書評やレビューを書いている。

「面白かった!」「感動した!」「めっちゃ良かった」で終わらせてきたツケがここで回ってきたのを実感し、心から後悔した。

なお、安達氏によると筆者のような「すごかった!」「面白かった!」という感想は“小並感”と言うそうだ。

これは“小学生並みの感想”を略した言葉だそうで、そう言われるとぐうの根も出ない。お恥ずかしい話である。

言語化能力は習慣で身につける

“小並感”を脱するにはどうしたらいいのか。

安達氏は「高度な言語化能力は一朝一夕で身につくわけではない」と指摘する。

しかし同時に、「一部の天才だけが持つ、才能やセンスでもない」とも述べている。

(中略)自然とあいさつができるのは、あいさつが習慣になっているからです。そしてそれは、過去に習慣化するための実践をしたからです(P.310)

安達氏は、言語化する習慣として3つの方法を本書で教えてくれている。

1.ネーミングにとことんこだわる

なぜネーミングが言語化に有効なのか。

それは「人は、名前のないものについて、深く考えることができないから」と解説する。

その例として、みうらじゅん氏が考えた「ゆるキャラ」を挙げている。

みうら氏は、「『ゆるキャラ』と私が名づけてカテゴリー分けするまでは、そもそも「ない」ものだった」と語っていたのだそうだ。

安達氏は、「些細なことでも、ネーミングにこだわることで、言語化力は磨かれる」と語る。

例えば、「来月からダイエットしよう」ではなく、「来月は胃袋を積極的に休ませる月にします」とSNSで宣言する。

そういった小さなことでもいいので、名前をつけるようになると、言語化する習慣が身につくのだそうだ。

2.「ヤバい」「エモい」「スゴい」を明日から使わない

これはまさに筆者が実感していることだ。

安達氏も「語彙力を増やすことは、言語化能力の向上に大いに寄与します」と説明する。

(中略)

どんな感動も「ヤバい」「エモい」「スゴい」で成立はします。美味しい食べ物を「ウマい!」と表現しても何も問題はありません。

ただそこで、これらの言葉を使わないとなると、なんと表現したらいいのか? こう考えることで脳に思考のスイッチが入ります。(P.316-317)

3.「読書ノート」「ノウハウメモ」を作る

安達氏は語彙を増やすための有効な手段として「読書」を勧めている。

ただ、「読書をするだけで言語化能力が高まるわけではない」という。

なぜなら「インプットをいくら増やしても、アウトプットしなければ言語化能力は向上しない」からだ。

そのアウトプットの方法として安達氏が勧めるのが「読書ノート」を作ることだ。

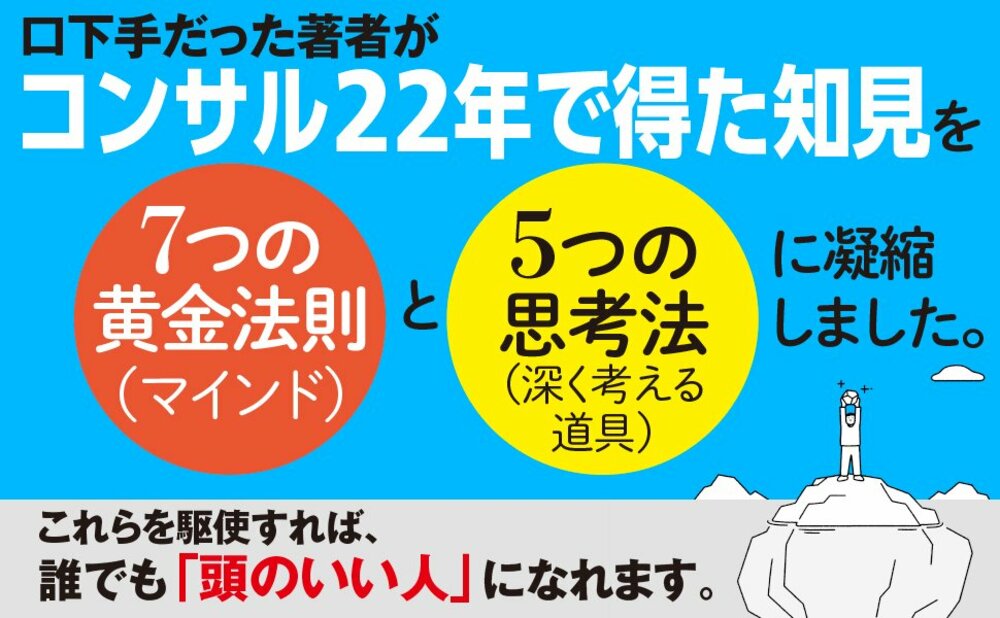

これは安達氏が、コンサル会社に入社したときに推奨されたものだそうだ。20年以上も続けており、言語化能力を最も高めてくれた手法だと実感していると語る。

また、「ノウハウメモ」を作ることも言語化に有効な方法として挙げている。

ノウハウメモとは、例えば仕事のことであれば「上司がなんと言ったか」「私の解釈は何か」「なぜうまくいったのか」などを余さずにメモしていったものだ。

魅力的な言語化ができるようになるために

人がなんとなく感じている感情や、モヤモヤしている理由などを、誰かがうまく言葉にしてくれると感動すら覚えることもある。

「そうそう! 私が言いたかったことはこれなの!」と。

言語化能力が高いということは、そういった感動を与えてくれたり、人の悩みを解決したりすることにもつながる。

ただ、安達氏の言うように、一朝一夕で身につくものではない。日々の努力が必要なのだ。

安達氏の挙げる3つの方法を参考に、まずは、「ヤバい」を使わない1日から始めてみたいと思う。