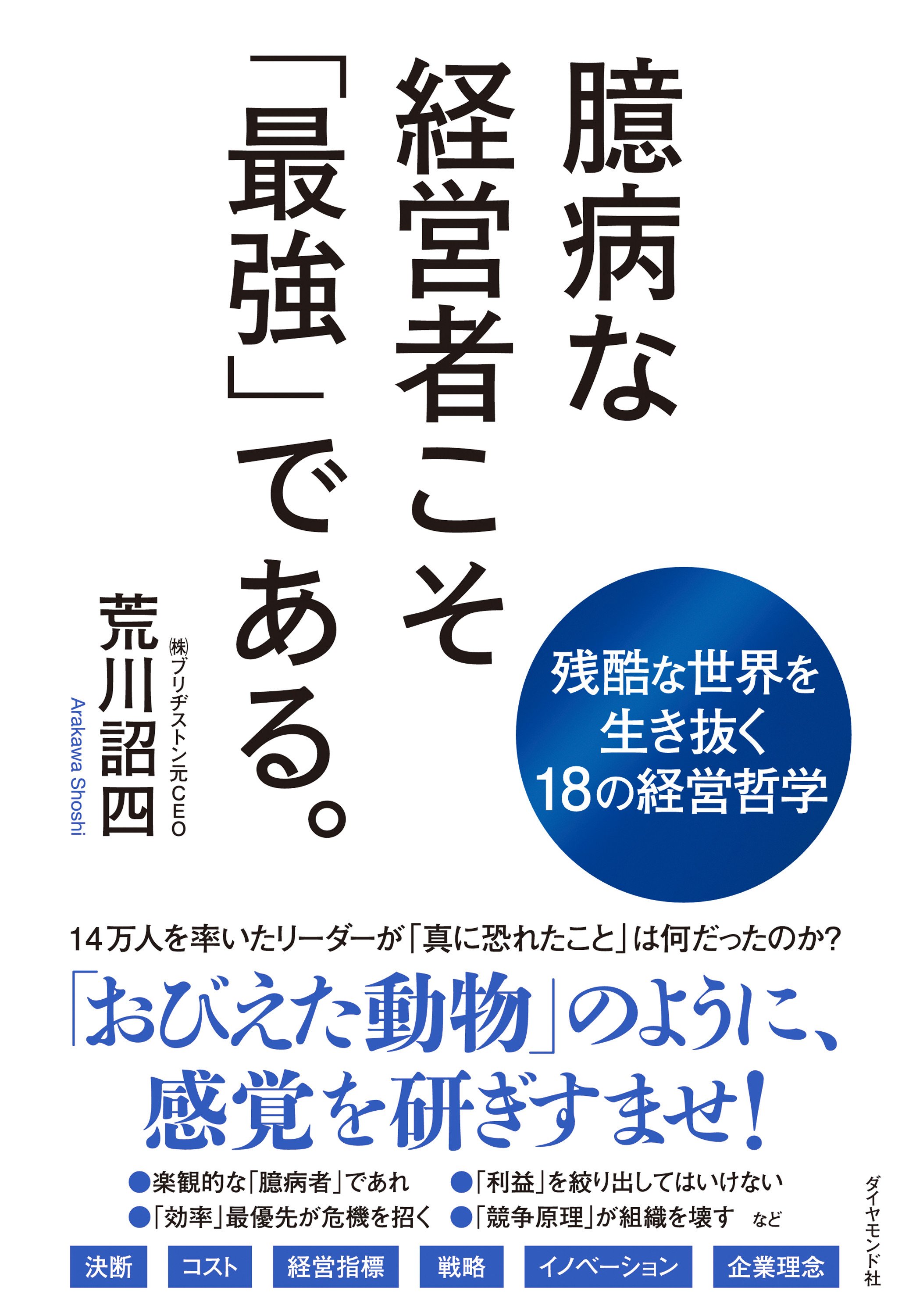

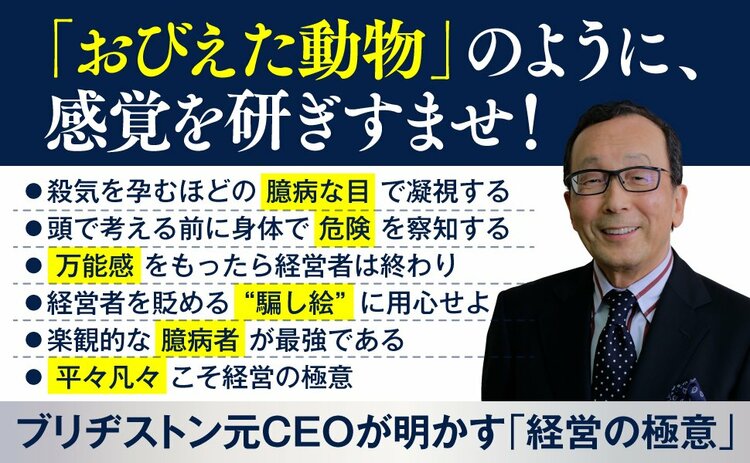

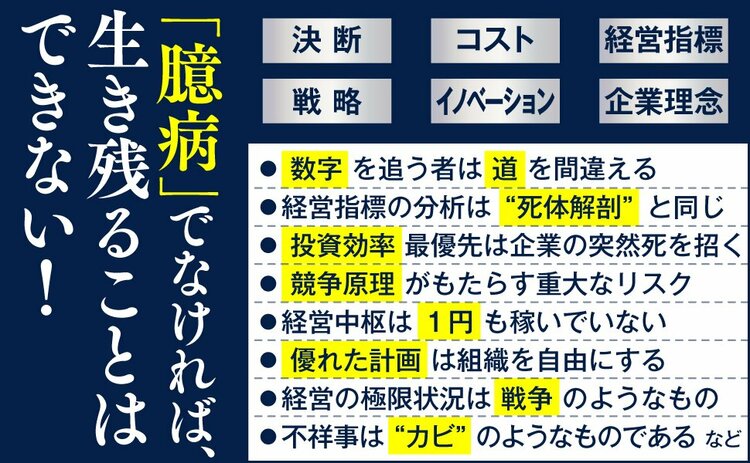

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「現在」の延長線上に「未来」はない

「未来」から「現在」に遡って考える――。

これは、「経営」の鉄則です。言い換えれば、「フォアキャスティング(Forecasting)」ではなく、「バックキャスティング(Backcasting)」で考えるということです。

ご存じのとおり、バックキャスティングとは、はじめに「未来において、企業があるべき姿」を設定して、その「あるべき姿」を実現するための具体的なアクションを決めていく思考法のこと。つまり、「未来」から「現在」に遡って考えることです。

逆に、現時点において実現可能な「改善」を積み上げることによって、「未来」を描き出す思考法のことをフォアキャスティングと言います。つまり、「現在」から「未来」に向かって考えるということです。

もちろん、このフォアキャスティング思考も経営においては重要であり、現場における日常業務はこの思考法をメインに取り組む必要があると言えます。しかし、経営がこの思考法をとると、その企業は早晩行き詰まることになるでしょう。なぜなら、フォアキャスティング思考の最大の問題点は、「現在」の延長線上にある「未来」しか描けないことにあるからです。

過酷な競争環境を生き抜くためには、現時点における「現実」から連続的な成長をめざすだけではなく、どこかの時点において、非連続的な成長をする局面をつくり出す必要があります。そのためには、経営はバックキャスティング思考を徹底する必要があるのです。

「3%のコストダウンは難しいが、3割ならばすぐにできる」

しかも、実はバックキャスティングのほうが「実現可能性」が高いという側面もあります。

それを端的に示しているのが、「3%のコストダウンは難しいが、3割ならばすぐにできる」という松下幸之助さんの有名な言葉です。

松下さんがこの言葉を口にされたのは、1960年代のこと。当時、トヨタからは毎年3%のコストダウンを要請されていたのですが、自動車産業の国際競争が激化したことを受け、ある年、唐突に「3割のコストダウン」を求められた時のことです。

毎年3%のコストダウンに対応するだけでも息切れする状態だったのですから、はっきり言って無理難題。カーラジオを担当していた事業部は、「到底無理だから、断るほかない」と考えていたそうです。

「革命的なアイデア」が生まれる条件

ところが、このとき松下さんは、「3%だったら、今までの延長線上でコストダウンを考える。だから難しいのだ」とお考えになった。そして、その事業部を「3割下げるには商品設計からやり直さなければならない。そうだとしたら、3割は無理ではない。なんとしてでもこれをやりとげよう」と説得したのです。

もちろん、現場は苦労を強いられたと思いますが、最終的には、ゼロから根本的、抜本的な設計変更を行い、革命的なコストダウンを達成。ここで培った技術・ノウハウが同社の競争力をさらに高めたと言われているのです。

このエピソードはまさに、フォアキャスティングの短所と、バックキャスティングの長所を端的に表現していると思います。

つまり、「今までの延長線上で考える」というフォアキャスティング思考だと、3%のコストダウンすら難しいが、「3割のコストダウン」という無理難題(バックキャスティング)を課せられると、「今までの延長線上で考える」というスタンスを捨てざるを得ず、ゼロベースで考え直す必要に迫られるがゆえに、革命的な仕事が成し遂げられる可能性が高まるということです。

「現場」から全く反発が起きない「目標」に意味はない

ただし、このような書き方をすると誤解されるかもしれません。というのは、バックキャスティングとは、経営が有無を言わせず、現場に「無理難題」を押し付けることのように思われるかもしれないからです。

それは私の真意とは異なります。もちろん、日々、目の前の「現実」と向き合っている現場の人々の多くは、フォアキャスティングの思考法をとるものですから、経営側がバックキャスティングで提示する「目標」に反発することはありえます。というか、現場から全く反発が起きないような「目標」は、バックキャスティングと呼ぶに値しないと言ってもいいかもしれません。

しかし、だからと言って、ここで経営が「権力的」に押し付けるようなことをすれば、すべてはぶち壊しになりかねません。

なぜなら、それは現場のオーナーシップを根本的に傷つけることにほかならず、そんなことをされて、その「目標」に対して本気でコミットする人などいるわけがないからです。経営がバックキャスティングで描き出した「未来像」や「目標」を現場に押し付けてしまった時、それらは単なる“絵に描いた餅”に堕してしまうのです。

とはいえ、平常時においては、それはあてはまりません。

バックキャスティングで経営をするためには、基本的には、現場としっかり対話をしながら、丁寧な合意形成を図ることが不可欠。私自身、経営トップとして「中期経営計画」をつくる時には、このことを徹底してきたつもりです。

「凡庸な計画」が出来上がるメカニズム

ただし、実は、ここにも「落とし穴」があることに注意が必要です。

現場との合意形成を図るプロセスにおいて、当初はバックキャスティングで進んでいた計画策定が、いつの間にか、フォアキャスティングに変質してしまうことがしばしばあるのです。

それでは、いかに現場との合意形成ができたとしても、「計画」としては機能しません。このような「落とし穴」に陥らないためには、どういうメカニズムで「落とし穴」が生じるのかを理解したうえで、経営側が現場とのコミュニケーションの舵取りを高度化させる必要があります。

では、どういうメカニズムが働いているのでしょうか?

「中期経営計画」の策定プロセスを辿りながら考えてみましょう。

計画策定プロセスの出発点は、経営者である私がバックキャスティングで「組織のあるべき姿」を描き出すことにあります。そして、現場のリーダーたちとディスカッションを重ねて、その「あるべき姿」をより精密にしたり、必要であれば修正したりするわけです。

もちろん、日々、「現実」と格闘している現場のリーダーたちのなかには、「現在からの延長線で考える」というフォアキャスティングから、「現実」を度外視するバックキャスティングへと、思考を切り替えることに戸惑う人がいるのも事実ですが、慣れてくれば、「現実のくびき」が外れることで、誰もが自由な発想で「あるべき姿」を思い描き始めます。

その結果、この最初の段階では、ディスカッションに参加した全員がおおいに盛り上がり、積極的に意見を出し合い、全員が合意できる「あるべき姿(=中期経営計画)」は必ず出来上がるのです。

責任感が強い人ほど「保守的」になる

問題はここからです。

全員が合意した「あるべき姿(=中期経営計画)」を踏まえて、「実行計画」を策定するフェーズに入った途端に状況が一変するのです。

なぜなら、「あるべき姿」を描く時には、「現実のくびき」から解き放たれることで、純粋に「理想」を追い求めることができるのですが、いざ、その「あるべき姿」の「実行計画」を考えるとなると、一気に「現実」に引き戻されるからです。

いわば、「あるべき姿=理想」を思い描いていた状態から、ハッと「現実」に意識が戻るわけです。「実行計画」を定めるとなると、「具体的な数値目標」を設定し、その実現に対して「責任」を背負うことになるのですから、それも当然のことでしょう。

その結果、現場のリーダーたちの思考法は、ほとんど無意識的にフォアキャスティングに逆戻りしてしまい、現時点において直面している「現実」から積み上げることで「あるべき姿」に到達するという、きわめて保守的な「実行計画」を描き始めてしまうのです。

ここで怖いのは、経営側もそれを追認しようとする心理が働くことです。

なぜなら、現場のリーダーたちは、「責任逃れ」がしたくてフォアキャスティングに立ち戻っているのではなく、「自分の責任」を誠実に果たそうとするがゆえに、保守的なスタンスに立っているからです。

そんな彼らが真剣に考えている「実行計画」を否定しても、彼らのモチベーションを下げるだけ。バックキャスティングによる「あるべき姿=中期経営計画」は全員の合意のもとに成立しているのだから、彼らの「実行計画」を経営としてサポートすれば、「あるべき姿=計画目標」を達成できるのではないか……。現場との「合意形成」を重視するがゆえに、経営側にこのような考えが生まれるのです。

人間を動かすのは「感情」である

しかし、これは「幻想」です。

バックキャスティングで描いた「あるべき姿=中期経営計画」は、「実行計画」もバックキャスティングによるチャレンジングなものでなければ、絶対に実現することはできないと肝に銘じなければいけません。

実行計画書のなかでは、それで「あるべき姿」を達成できると書かれていても、それは単に文字面でつじつまを合わせているだけです。逆に、もしもフォアキャスティングで実現できたとしたら、その「あるべき姿」は、そもそもバックキャスティングの名に値しないものだったというにすぎないのです。

ですから、現場のリーダーたちが、現状から「直線」あるいは「連続した曲線」で上がっていく「実行計画」を書いてきた時には、経営者はそれを拒絶しなければなりません。そして、松下幸之助さんが「3割のコストカット」を現場に求めたように、現状から不連続で階段状にレベルアップしていくような「実行計画」を求めなければならないのです。

ただし、ここで「権力」をふりかざすのは好ましくありません。

では、どうすればいいのか? これはさまざまな観点から論じうるテーマだと思いますが、私なりの経験則から確実に言えるのは、現場との「信頼関係」があるかないかに尽きるということです。

私も、現場がフォアキャスティングの「実行計画」を出してきたら、「バックキャスティングで実行計画をつくってほしい。そうでなければ、僕は君たちの実行計画を受け入れることはできないよ」とはっきり伝えましたし、現場からの「そうはおっしゃいますが……」という主張に対しても、一つひとつ丁寧に反論を加えつつ、「よりチャレンジングな実行計画をつくってほしい」と一歩も引かず説得し続けました。

もちろん、ここで経営者である私の反論や説得に「理屈」が通っていることは必須ですが、最終的に現場を説得できるかどうかのポイントは「そこ」にはありません。

人間を動かすのは、最後の最後は「感情」です。だから、結局のところ、「この社長は現場のことをよく知っている。俺たちの言うことにもちゃんと耳を傾けてくれる。そんな社長が、ここまで言うんだから、何かあるんだろう。いっちょ、やってやるか」と現場の人々に思ってもらえるかどうか、この一点にかかっていると思うのです。

「権力関係」より「信頼関係」が大事

その点、私はついていました。

私は好奇心が旺盛だったので、入社した頃から、何かわからないことがあったら、ノコノコと関係部署まで出かけていって、頭を下げて教えてもらうのを習い性のようにしていました。そのせいもあって、私は若造のくせにやたらと社内で顔が広く、何かあったらいつでも相談できる人がそこらじゅうにいたのです。

こうして若い頃から培ってきた社内人脈が、経営者になってからも、私をおおいに助けてくれました。

私は「現物・現場・現実」を体感しなければ、経営判断に自信がもてなかったこともあり、時間をつくっては現場に足を運びましたが、それまで現場と交流のないCEOがいきなり現れても、現場の人たちは本音を明かしてくれるはずがありません。若い頃から蓄積してきた社内人脈があったからこそ、現場の人たちは私に心を開いてくれて、本音ベースの話をたくさん教えてくれたのです。

そして、このような関係性があるからこそ、私がバックキャスティングによって、現場にとってはハードルの高い「実行計画」を求めたときにも、「わかりましたよ、荒川さん。あんたの考えに乗ってやってみるよ」という感じで、現場の人々が力を貸してくれたように思うのです。

だから私は、バックキャスティングで経営をするために大切なのは、経営と現場の間の「権力関係」ではなく「信頼関係」だと確信しています。そして、経営者であるか、若者であるかを問わず、常に、「他者に学ぶ」「現場に学ぶ」という謙虚な姿勢を保持し続けることが、「信頼関係」の根っこをつくってくれるのだと思うのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)