「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「居場所の選択」で人生が全く変わる社会がやってくる

現実の社会はゼロ成長に近づいているのに、制度や規範は高成長の社会のまま、という「つなぎ目の社会」を生きるにあたって、特に問題になるのが「居場所の選択」です。なぜなら、ゼロ成長社会では、よほど戦略的な視点を持って自分の居場所を選択しないかぎり、選んだ居場所の成長率の期待値もまた、ゼロになるからです。

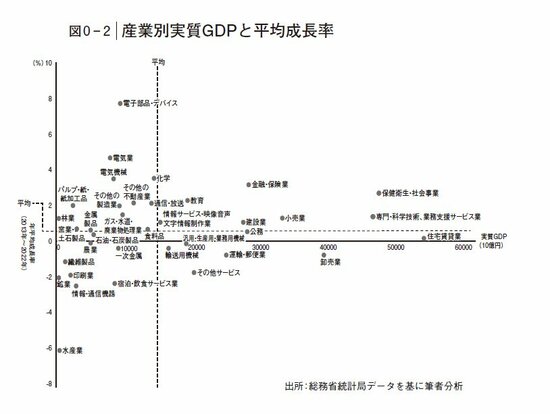

この指摘に対して、もしかしたら「成長の期待値がゼロになるのなら、逆に選択の巧拙は関係なくなるのではないか」と考えた人もいるかもしれませんが、それは正確な理解ではありません。先ほど、2010年代の日本の経済成長率は0.7%だったと指摘しましたが、産業小分類別にみてみると、直近10年のGDP平均成長率は、上はプラス7.83%の「電子部品・デバイス製造業」から、下はマイナス6.18%の「水産業」までと、かなりの幅があることがわかります。

つまり、ゼロ成長社会とは「成長・発展している場所」と「停滞・衰退している場所」との明暗が極端に分かれる社会のことなのです。このような社会では、当然ながら、個人の「居場所についての選択」、経営戦略論の用語で表現すれば「ポジショニング」が人生に大きな影響を及ぼすことになります。

高成長が前提となる社会の仕組み

かつての高度経済成長期やバブル期のような「高成長の時代」であれば、居場所をランダムに選んだとしても、その結果がもたらす人生への影響はさほど大きなものではありませんでした。問題となるのは、そのような時代に形成された規範や制度が、この低成長の時代に至って、いまだに数多く残存している、ということです。

例えば「新卒一括採用」という、世界に例を見ない奇怪な採用制度はその典型と言えるものでしょう。新卒一括採用というのは、言うなれば「候補者に考える時間を与えない仕組み」です。どの組織がいいのか? どの産業がいいのか? をじっくり考えるには相応のリテラシーと時間が必要になりますが、新卒一括採用のシステムはその余裕を与えないための仕組みなのです。

経済や経営に関するリテラシーも時間も持たない学生に「とにかく卒業までに就職先を決めなければならない」「卒業に間に合わなければ落伍者のレッテルを貼られる」というプレッシャーを与えることで、選ばれる側の企業は、厳しい評価の目線に長期間晒されることなく、さしたる理由もなく、なかばランダムに応募してきた学生から、自社にフィットしそうな人材を選ぶことができます。つまり、新卒一括採用というのは、労働市場において企業側に有利な「情報非対称性」(※)を生み出すための巧妙な仕組みなのです。

※取引や交渉において、一方の当事者が他方よりも多く、あるいは質の高い情報を持っている状態