「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

知能には、実は2種類ある

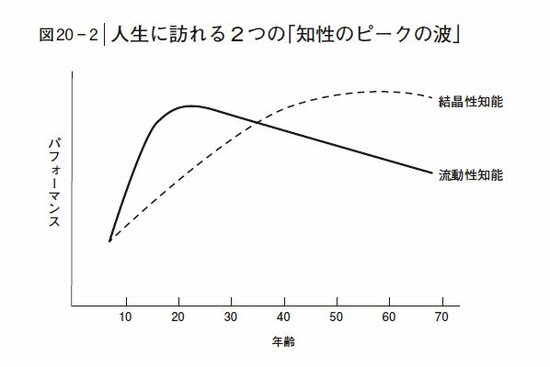

心理学者のレイモンド・キャテルは、1971年に「流動性知能と結晶性知能」という枠組みで整理し、発表しました。

キャテルによれば、流動性知能とは「過去の経験や学習に依存せず、論理的に考えたり、パターンを見つけたりする知的能力」のことで、例えば「複雑なパズルを解く」「未経験の問題に対処する」「スピードを要する案件に対して論理的に判断する」際に有効です。

革新的なアイデアや製品を生み出す人は、概して高い流動性知能の持ち主であることがわかっています。知能テストを専門としていたキャテルの研究から、流動性知能は20歳前後にピークに達し、40代以降は急速に低下することがわかっています。

ちなみにGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)の創業経営者の創業時の年齢の平均は23歳で、流動性知能が最も高まる時期と一致していますが、これは偶然ではない、ということなのでしょう。

一方で、結晶性知能とは「過去の経験や学習によって蓄積された知識やスキルを活用する知的能力」のことで、例えば「複雑なアイデアをわかりやすく説明する」「混乱した状況で適切な意思決定を行う」「専門分野で熟達した判断を行う」際に有効です。

結晶性知能は経験や幅広い分野の知識の蓄積に依存するため、年を追うごとに向上し、50~60代にピークを迎え、その後も高原状態を維持します。

キャテル自身は2つの対照的な知能について「流動性知能は抽象的な問題を解決する脱文脈化された知的能力であるのに対し、結晶性知能は、人が生きる中で文化的適応と学習によって獲得した知恵に相当する」と説明しています。

つまり、両者では「知性の質が異なる」ということであり、さらに重要なのは、両者は「人生の異なる時期に2つの波を作り出す」ということです。

これを図式化すると図のようになります。

サーバントリーダーシップと結晶性知能の相性

「高齢になっても知的パフォーマンスが低下しない人」は、人生の後半になって結晶性知能を発揮しているのです。

知的生産性の半減期は20年というサイモントンの研究結果もこれを裏付けています。サイモントンは、多くの知的生産に関わる職業を分析して「20年半減期」のモデルを提示したわけですが、実は半減期の期間は職業によって大きなバラつきがあり、中には「非常に半減期が長い」職業もあることがわかっています。

ひとつは「歴史家」です。サイモントンのデータによれば、歴史家の半減期の期間は平均値から大幅に乖離し、なんと平均39.7年となっています。つまり、25歳でキャリアをスタートすれば、60代になってやっと半減期がやってくる、ということです。歴史の研究では大量の知識と洞察を蓄え、さらにそれを人生経験と統合する必要がある……つまり結晶性知能に依存する度合いが非常に大きいのです。

そしてもうひとつ、結晶性知能ととても相性の良い職業がカウンセラー(医師・弁護士・コンサルタントといった専門職を含む)や教師などの「支援者」です。これらも、歴史家と同様に「大量の知識と洞察を蓄え、それを人生経験と統合する必要がある」ため、やはり結晶性知能に依存する度合いが高いのです。

つまり「年長者でありながらも支援者」というサーバントリーダーシップのスタイルは、50~60代の「人生の秋」のステージから高まってくる結晶性知能と、非常にフィットするのです。