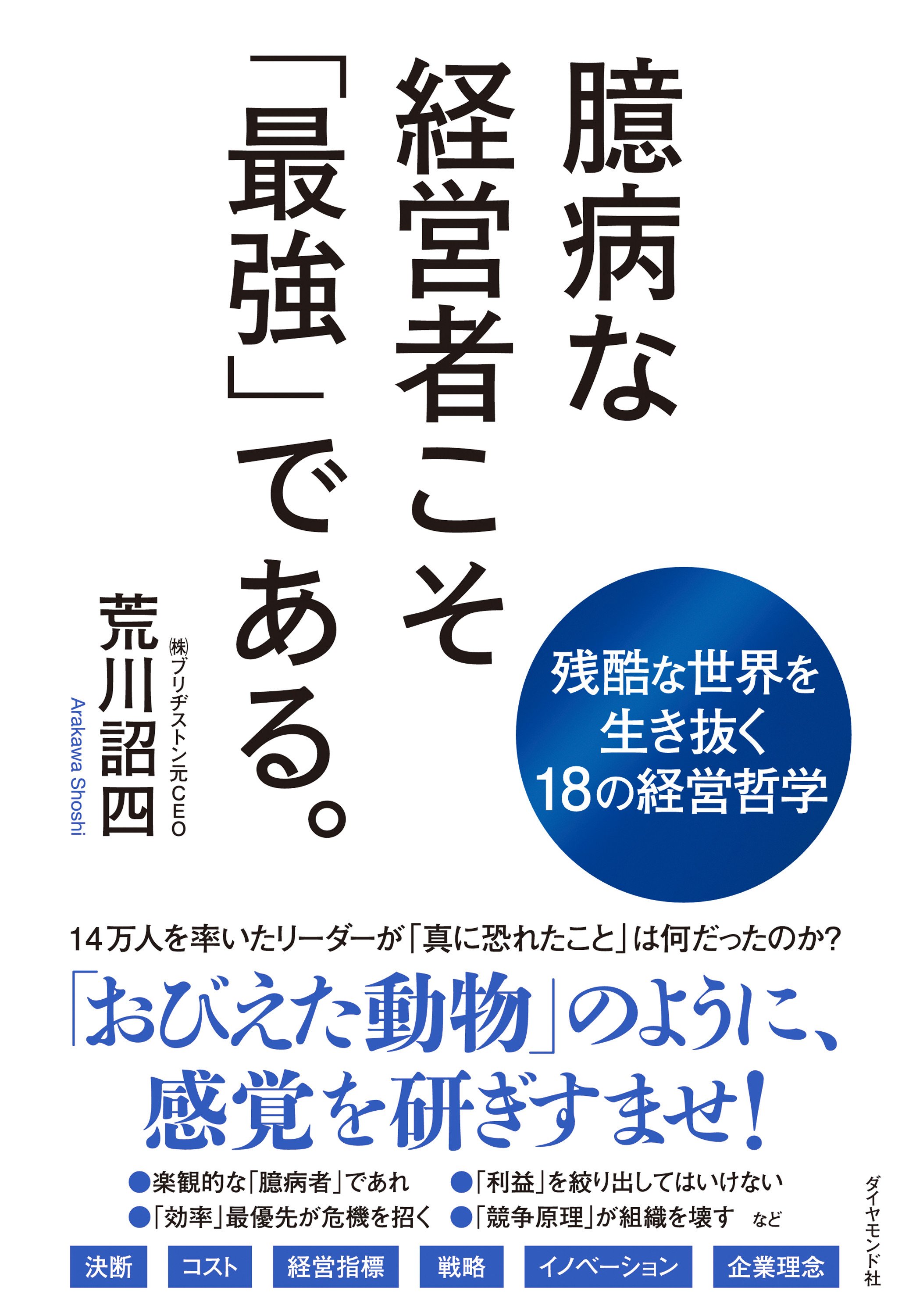

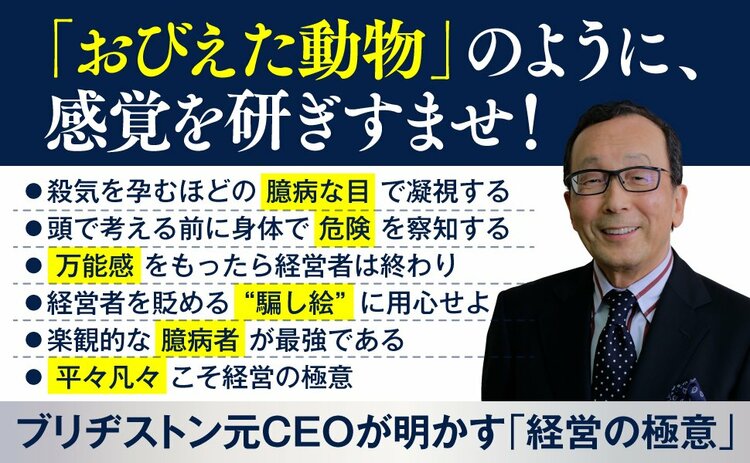

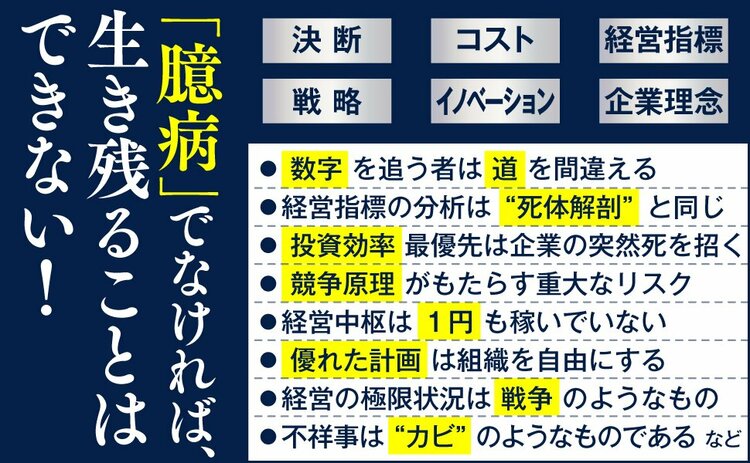

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

経営トップが「原理原則」を死守する

経営者が最も注意しなければならないのは、経営の「原理原則」を一切の妥協なく厳守することです。これは口で言うのは簡単ですが、実行するのは決して簡単なことではありません。

しかし、難しいからと言って、「原理原則」を厳守することから逃げた瞬間に組織は必ず弛緩します。そして、とめどなく不祥事が生じる土壌がいとも簡単に出来上がってしまうのです。

だから私は、ブリヂストンCEOとして「原理原則」を徹底してきました。

たとえば、安全第一。世界中の工場には「安全第一」という標語がデカデカと掲げられています。これは、当たり前のことです。「生命を大切にする」のは企業活動の最も根底に据えるべき原理原則です。

社員を危険にさらしながら、利益を追求するなど人道にもとること。そんな会社で誠実に働いてくれる人などいるはずがありませんし、万が一にも事故が起きれば取り返しがつきません。社会的にも厳しい制裁が科せられるでしょう。

怖いからこそ「腹」をくくる

ところが、これを実現するのは簡単ではありません。

どの工場でも、安全第一が重要事項であることは認識されており、活発な安全活動が進められていますが、それでも「完全安全」を実現するのはきわめて困難なのが実情です。

どんなに丁寧に「安全性」の重要性を伝えても、従業員によって「安全意識」にムラが生じてしまうなど、微妙かつ複雑な事情が絡み合っているため、なかなか思うようにはいかないのです。

工場の設備もそうです。

これには、端的に言うと「お金」がかかります。危険な工程をなくすために、個別の設備改修を行うだけでも、工場設備の数が多いために、かなりの資金を投入する必要があります。

あるいは設備を丸ごと買い替える必要があるかもしれないし、工場そのものをつくり直す必要があるかもしれない。そうなれば、桁違いの投資が必要です。つまり、「安全第一」と「利益」という相反する価値がぶつかってしまうわけです。この厳しい現実を、私は長年の工場経験から身にしみて学んでいました。

だから、私はCEOに就任したときに腹をくくりました。

どんなに「利益」が圧迫されても、「安全第一」と言うからには、「利益」よりも「納期」よりも何よりも「安全」を最優先する、と。自分自身がブレるのが怖いからこそ、「腹」をくくったのです。そして、この「択一」のメッセージを全社に明確に発信しました。

組織が堕落する「瞬間」とは?

その後、ある工場で設備が故障したことがあります。

生産をストップすれば、他の工程にも影響が出るため、場合によっては億単位の損失が発生しかねない。そして、生産をストップさせないためには、標準作業外の危険を伴う人力作業をせざるをえない。そのような報告がもたらされたのです。

もちろん、私は即座に生産ストップを指示。「いかなる場合でも安全第一。安全確保のためなら、損失額はいくらになっても全く気にしなくていい。すぐに生産を止めること。また、安全のために計画を立てて、大きな投資も積極的にやっていく」と改めて明言しました。

多額の損失を出したり、投資額が膨らむことは、経営的にはネガティブではありますが、「原理原則」を踏みにじることで組織に与えるネガティブな影響のほうがよほど怖い。だから、なんの迷いもなく、当然のこととしてこの指示を出したのです。

どんな理由であれ、経営者が「原理原則」をないがしろにした瞬間に、組織は堕落します。経営者が、「安全」よりも「利益」を優先した瞬間に、誰も「安全第一」という原理原則を信用しなくなるのです。

社員は「経営者の真贋」を鋭く見抜く

しかも、これが「蟻の一穴」になります。

社員たちが、「なんだ、社長は口だけなのか」と心の中で軽侮することによって、「じゃ、俺だってこのくらいは許されるだろう」などと、あらゆる「業務上の遵守義務」がおろそかにされ始めるのです。

そして、一度、「易き」に流れた組織はとどまることを知りません。「あいつが許されたんだから、俺も大丈夫だろう」「あの部署でもやってるんだから、自分たちだっていいだろう」と規律は緩む一方。あっという間に、いつ不祥事が噴出するかわからない危うい組織へと転がり落ちていくのです。

だから、私は自分に何度もこう言い聞かせていました。

経営者は「原理原則」から絶対に逃げてはならない、と。

「生命を大切にする」「環境を大切にする」「嘘をつかない」「高い品質を保証する」など、当たり前の「原理原則」を愚直に守り続ける。それができたときに初めて、社員たちに課した「業務上の遵守義務」に内実が伴うのです。

経営が「原理原則」をおざなりにしておきながら、いくら熱心にコンプライアンスを社員たちに求めたところで意味はありません。

社員たちは、鋭い観察眼で経営者の「真贋」を見極めています。そして、経営者が一切の妥協なく「原理原則」を遵守する姿を認めたときにはじめて、社員たちも緊張感をもって「業務上の遵守義務」に向き合ってくれるようになるのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)