データサイエンス×健康経営の驚くべき成果

従来、日清食品グループでは会社が健康診断のデータを管理するのに加え、産業医が就業判定をするという法律で定められた基準での管理は行っていたものの、それ以上の取り組みは実施できていなかった。数値が悪かった場合には医師から従業員に対するアプローチはあったが、再検査を受けたり、生活習慣を改善したりといった対応は本人任せだった。

この健診データをデジタル化することで、従業員の平均値はもちろん、その他にもさまざまなことが分かってきた。

「運動習慣がある人はない人に比べて睡眠が十分に取れている人の割合が高く、朝食をきちんと取っている人の方が睡眠を十分に取れている割合が高い傾向があるなど、さまざまな相関関係が見えてきました。

一般的にいわれていることではありますが、これが日清食品グループの健診データからも明らかになったことで、従業員がより自分ごとに感じられるきっかけになると思います」と山崎室長は話す。

同社では、健康経営を推進するため、健康経営戦略マップを策定し、「からだの健康」「こころの健康」「はたらく環境」の三つの領域に分け、それぞれに具体的な取り組み項目を設けている。

「からだの健康」では、産業保健体制の強化、食生活改善、運動習慣定着、喫煙対策、女性の健康対策、睡眠対策など、「こころの健康」ではメンタルヘルス対策やストレスチェック、「はたらく環境」では残業時間削減、有給休暇取得や育児・介護制度利用の促進など、健康経営の投資対象を具体化した。そして項目ごとに具体的な施策およびKPIを設けて推進している。

これらの取り組みを進める上で重要な役割を果たしているのがデータだ。数値化することが難しい健康状態を見える化することで、客観的に把握することができるようになり、問題があった場合の対策も迅速に取れるようになった。

その視点はコロナ禍でも発揮される。

在宅勤務で従業員のメンタルヘルス不調者が増加することが懸念されたため、20年8月、「テレワークうつ 予防チーム」を発足させた。自覚の有無にかかわらずストレスを抱えている従業員を確認するため、疲労ストレス計を従業員約1360人に配布し、自律神経機能偏差値とバランスを計測してもらった。

その結果、ストレスに対する自覚のある従業員、および無自覚のストレスを抱えた従業員が12%いることが確認された。そうした従業員に対して、セルフケアの書籍を配布し、産業保健看護職によるオンライン面談を実施することで、ストレス過剰蓄積の予防を行った。

24年には、さらに具体的な「からだの健康」の施策として、従業員約250人を対象に2カ月間かけて「運動×脳年齢検証企画」を実施。

この企画の期間中、参加者にApple Watchを貸与し、運動促進アプリを利用して有酸素運動を日々継続して実施してもらった。また、運動習慣がある人は脳の認知機能が高まるという仮説を基に、参加者にプロジェクトを開始する前と後に脳機能の現状を「脳年齢」で表す検査を受けてもらい、変化のデータを取った。

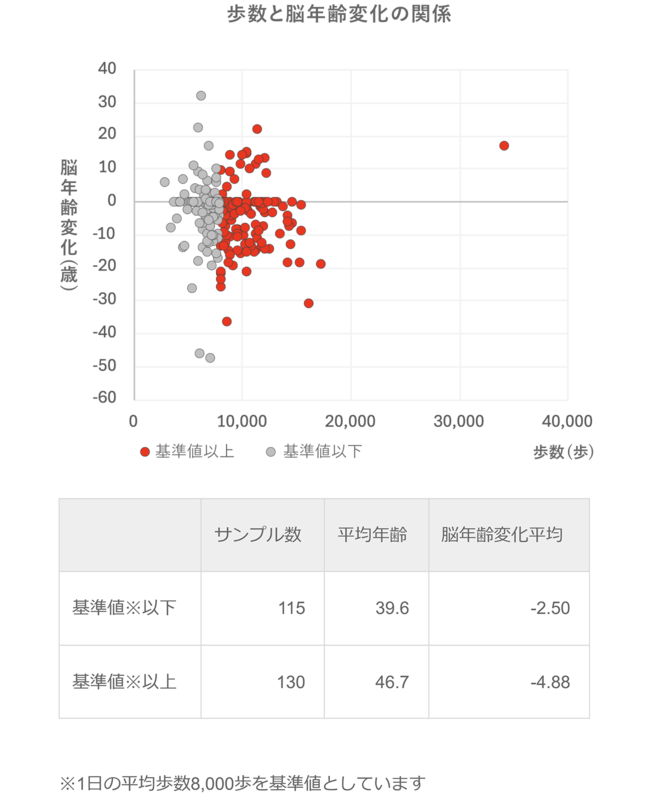

その結果、わずか2カ月で参加者の多くの脳年齢が改善。1日平均8000歩未満の人より、8000歩以上の人の方が脳年齢の改善幅が大きいという結果が出た(図1参照)。

このプロジェクトに参加した山崎室長は、平均8000歩以上歩き、なんと脳年齢が10歳も若返るという驚異的な結果が出たという。「普通に会社に行き来しているだけでは8000歩は歩けないので、通勤時に1駅分歩いたり、駅や社内の移動も基本的に階段を使ったりするなど、意識して運動を取り入れました。この結果には本当に驚いています」と話す。

対象従業員を限定した仮説検証プロジェクトであったが、大きな成果が出て参加者の満足度も高かった。現在はさらなる運動習慣の定着に向け、より多くの従業員が参加できる施策を検討中だという。