現在の教員不足の背景には

国の財政改革が深く関わる

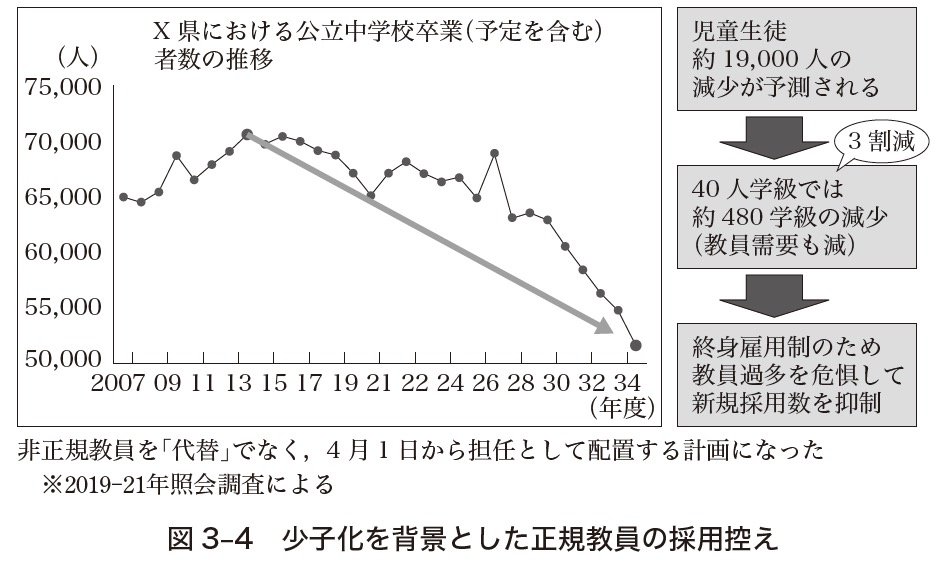

40人学級のままだと仮定すれば、約480学級が消滅することが見込まれる(図3-4)。もしもいま必要な教員をすべて正規雇用で採用すると、将来的には教員が過剰になってしまうという予測のもと、いまから採用数を抑制する方策がとられたのである。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

ただし、採用控えをすれば、いま必要な教員は採用されないので、教員が不足する。つまり、年度当初からわざと教員不足を生じさせ、不足分は非正規雇用をあてにして学校を運営する計画になったのである。

ここで注目しておきたいのは、教員需要の予測に関して、少人数学級化が進んで教員需要が増加するとか、教員定数が改善されて需要が増えるといった未来は、まったく予定されていない点である。すなわち正規雇用教員の採用控えは、少子化だけでなく、教員定数が改善される見通しがまったくないという国の行財政改革によっても引き起こされていたことがわかる。

第2の要因は、特別支援学級の増加を背景とした短期的な過員対策である。公立小中学校は、学校区に住むすべての児童生徒の就学を保障しなければならない。高等学校のように生徒の定員管理を行うことはできず、子どもの転入や転出によって、急に学級の数が増えたり減ったりした場合は、教員の数も増減させなければならないという特別の事情がある。

そのため、教育委員会が対応に苦慮するのは、もしも年度途中に子どもが校区外に転出して、学級数が減少した場合である。例えば、中学1年生に81人の生徒が在籍する場合は、1学級は40人以下なので3学級が必要となり、教員定数は3人になる。