ミッドフィルダーだった僕自身は、「ヘディングがうまくなくても、自分のプレースタイルは成立する」という割りきりが、心のどこかにありました。

その結果、「ヘディングがうまい」という評価は得られませんでした。リーグ戦で決めたヘディングシュートは4点か、5点だったか。それも、「自分の技術で良く決めることができたな」と思うくらいです。

元日本代表監督のイビチャ・オシムさんが、日本人選手のヘディングの技術を嘆いていた、と聞いたことがあります。ヘディングがフォワードとセンターバックの専門技術のようにとらえられている雰囲気を、オシムさんは感じ取ったのかもしれません。ヘディングの練習にもっと前向きに、貪欲に取り組んでいたら、自分のプレースタイルがさらに広がったかも、と思うことがあります。

サッカー進化の現在地

「思考」という「才能」

サッカーが戦術的、戦略的な進化を遂げてきた過程で、選手に求められるものが変わってきました。時間とスペースをギリギリまで削り取ったコンパクトな陣形のなかで、創造性や芸術性ではなく機械のような正確性を発揮できる選手が評価される時代です。

具体的には、対戦相手と身体をぶつけ合ってボールを奪い取る「球際の強さ」、「長い距離を速く走る」、「何度もスプリントする連続した動き」などが求められています。僕がプロ入りした2003年当時に比べると、プレーの「強度」や「激しさ」がより厳しく問われるようになりました。

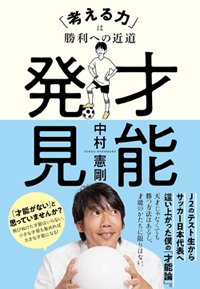

『才能発見「考える力」は勝利への近道』(中村憲剛、文藝春秋)

『才能発見「考える力」は勝利への近道』(中村憲剛、文藝春秋)

そうした要求に応えられる身体的な才能として、「足が速い」、「身体が大きい」、「身体が強い」、「身体が柔らかい」、「身体の無理が利く」といったものが挙げられます。

たとえば、「足の速さ」は先天的な才能と受け止められがちです。小学生の時に足が速かった子どもは、中学生になっても高校生になっても速いですが、幼少期にはそれほど速くなかった子どもが速くなる、というケースも見られます。

ランニングのフォームなどの指導を正しく受けることで、速く走ることができるようになるのです。現在ならシューズはもちろんインソールなども進化していますので、自分に合った用具選びも速く走る条件に加えられるかもしれません。