小麦畑という特別な草地の真ん中で、多くの植物が人間とともに進化し、収穫のたびに自らを進化させてきた。好き嫌いの分かれる朝食用のシリアル、そう、オートミールの原料であるエンバク(オーツ麦)もライ麦と同じ歴史をたどってきた。

そしてエンバクもまた、小麦の穂に似た姿で勝手に生えてくる、好ましくない雑草だった。ヒナゲシやヤグルマギクといった花々も収穫とともに成長することを学んだ。小麦を中心にして、人間をはじめとする多くの生物が進化の旅の先を共有する「共進化現象」が起こったのだ。

パンをひとくちかじれば、こうした共有の歴史を味わうことができる。

パンの甘みを味わうことは

小麦の覇権に奉仕すること

パンを食べると、さまざまな風味やさまざまな食感を楽しめる。焼かれたパンの皮の塩味のある歯ごたえから始まり、それは、ほのかな酸味をもつ中身の弾力性に引き継がれる。最後に甘さが訪れる。甘さがやってくるのは、よくかんだパンのひと切れを飲みこもうとする瞬間だ。

甘さが最後の最後に感じられるというのは、欲求不満になるかもしれないが、遅ればせながらとはいえ、この心地よい甘みは小麦と人間のあいだの長い歴史の直接の帰結といえるだろう。

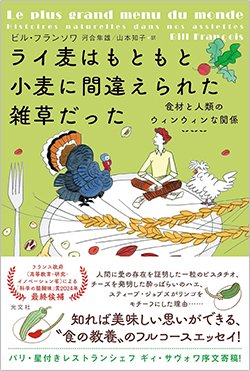

『ライ麦はもともと小麦に間違えられた雑草だった 食材と人類のウィンウィンな関係』(光文社)

『ライ麦はもともと小麦に間違えられた雑草だった 食材と人類のウィンウィンな関係』(光文社)ビル・フランソワ著、河合隼雄訳、山本知子訳

人間は唾液中の、アミラーゼという酵素によってパンに含まれるでんぷんを分解して糖に変えることで消化する。小麦の栽培が始まってからというもの、人間は、アミラーゼの生成にかかわる遺伝子のコピーを増やすことで、アミラーゼの分泌を最大化し、穀物中のでんぷんをいっそう分解できるようにした。

そのため、僕たちは口内ではでんぷんをさらに速く分解できるようになり、パンの味をますます甘く感じるようになっていった。小麦の側から見れば、これは成功だ。小麦が、よりよく消化できる人間を選別することで人間の味覚を変えさせることまでしたのだから。小麦の覇権に奉仕すればするほどパンの甘味は増幅され拡散され、ひとくち食べるごとに、人間と小麦の運命がどれほど絡み合ったものかを思い出させてくれる。

人間が自分たちだけで生きているわけではないことを示す、運命の交錯だ。