「一生、病気に悩まずに生きた人の共通点は?」

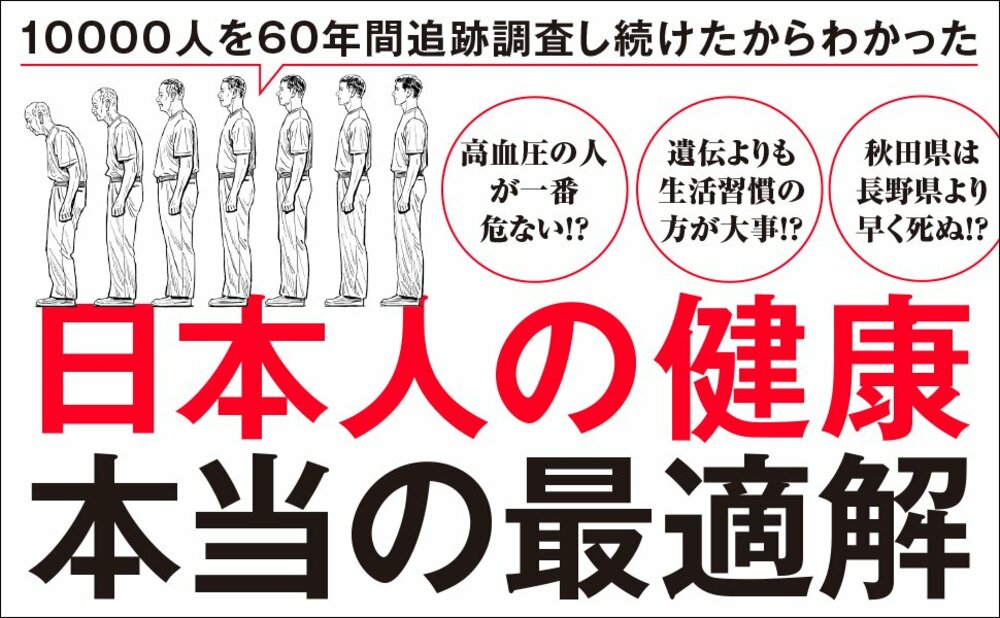

1963年に始まった「CIRCS研究」は、日本人の健康の「普遍的な法則」を見出すために1万人を60年間追跡調査した日本の財産的研究だ。

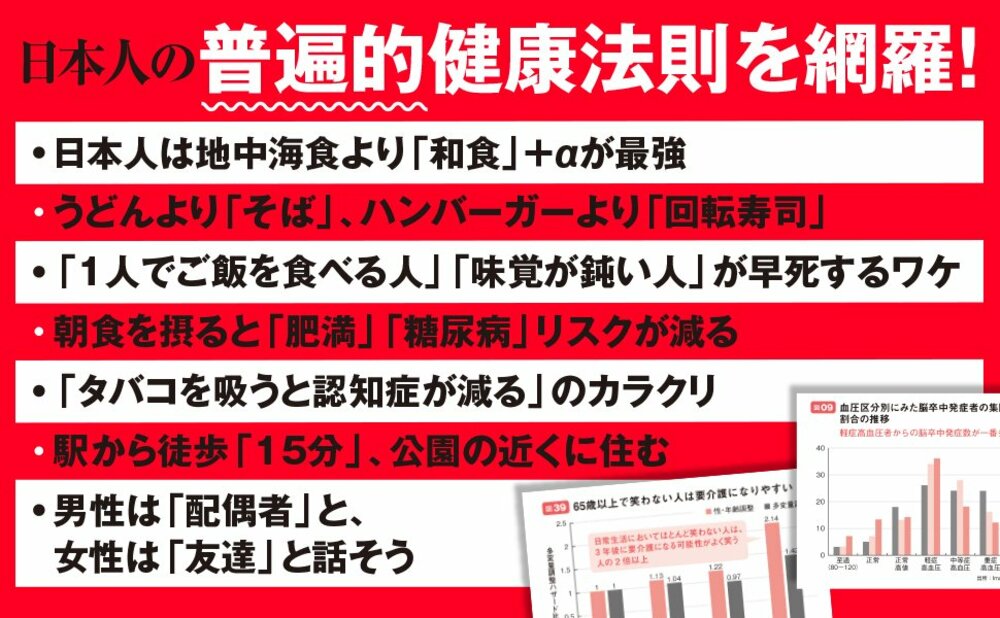

医療×統計の技術を駆使して「生涯、健康的に長生きする人の習慣」を定点観測で研究し続けた本研究は、日本人の健康を地域比較で徹底調査した世界最長の統計研究であり、絶大な信頼性を誇っている。

圧倒的エビデンス力を誇る本研究が突き止めたのは、実は健康な人ほど、「健康になる習慣」を無意識のうちに実践しているという衝撃の事実だ。

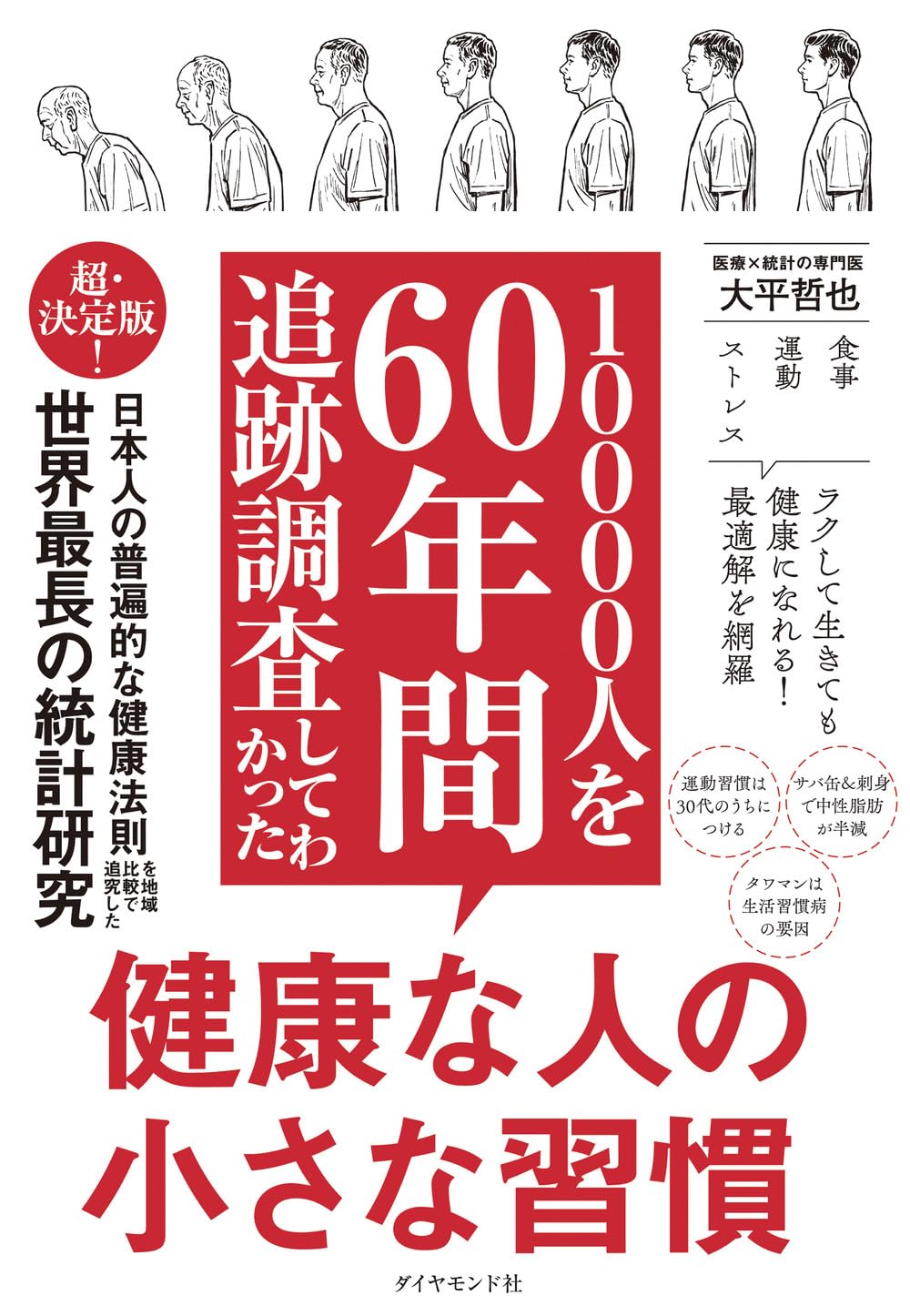

では、その習慣の正体は何か? 話題の新刊『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』に掲載されている数ある法則の中から、今回は「飲酒の習慣」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

60年超のデータだからこそ見える「真実」

私は疫学者兼医者ですが、多くの方は「疫学(えきがく)」という単語にはまったくなじみがないと思います。そもそも、この疫学という学問は一体何で、どういった点がすごいのかを説明しましょう。

日本疫学会はコホート研究について、「調査時点で、仮説として考えられる要因を持つ集団(曝露群)と持たない集団(非曝露群)を追跡し、両群の疾病の罹患率または死亡率を比較する方法である。また、どのような要因を持つ者が、どのような疾病に罹患しやすいかを究明し、かつ因果関係の推定を行うことを目的としている」と述べています。

つまり、コホート研究は、集団を、時間を追って見ていきます。その追い方には「今から30年間見ていこう」というのも、「今から30年間さかのぼろう」というのもあります。いずれにしても、時間を追っていくことで、原因と結果がわかってきます。

一方で、横断研究は「今この瞬間」を見ます。今あるデータだけを見て、たとえば「ストレスを訴える人には、高血圧が多い」ということを指摘します。でも、ストレスによって血圧が上がっているのか、血圧が上がることでストレスになっているのかという順番はわかりません。

本来、原因と結果について正しく知るためには、病気が起こる前にちゃんと原因があるということを証明しなければなりません。しかし、横断研究はこれには不向きなのです。

つまり、疫学とは、「医療」と「統計」を掛け合わせた実践的学問です。「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるのかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」と定義できます。私が約30年携わっているCIRCSは、すでに60年以上続いています。つまり、60年分のビッグデータによる、圧倒的なエビデンスがあるのです。

お酒は2合を超えて飲んではいけない

アルコールは日本酒に換算して1合(ドリンク数に換算して2.2)くらいまでだったら、かえって健康にいいことがわかっています。

具体的には、善玉であるHDLコレステロールが増えて、血液がさらさらに固まりにくくなります。その結果、血栓が血管に詰まることによって起きる心筋梗塞や脳梗塞が減ります。

ところが、2合を超えて飲むようになると、今度は、HDLコレステロールが下がり中性脂肪が増え、悪い影響が出てきます。

また、私たちの研究で、飲酒量が増えるほど朝の血圧を上げることがわかっています。とくに、2合以上では、寝ている間は飲まない人よりも低くなる血圧が、朝になるとかなり高くなります。

また、同じ量を飲むにしても、みんなでわいわい飲む人のほうが、1人で飲む人よりも脳卒中になるリスクが低いことがわかっています。また、社会的サポートが多い人では、少ない人に比べて、飲酒が脳卒中の及ぼす影響が少ないこともわかっています。

いくらお酒が好きでも、1人で大量に飲み続けるのはNGなのです。

(本記事は『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)