「協調性」を壊すのは簡単

しかし修復するのは難しい

ここまでは理論だが、実際にもそうなることが確認されている。公共財ゲームに参加した人々の大半は、最初の数ラウンドでは協力的な決断を下すことが多いが、1人のプレーヤーが自ら寄付することなしに他人の貢献から利益を手に入れはじめたとたんに、協力関係は崩壊する。そのため、数ラウンド後には寄付がほぼゼロになる。

研究室で行われる極めて人工的な実験の枠組みのなかで念入りな説明を受けた被験者がとる行動を、慌ただしい日常を過ごす生身の人間にそのまま当てはめるわけにはいかないため、実験調査が現実生活をどれほど反映しているのか(専門用語で言うところの「生態学的妥当性」)という点には、つねに疑いの目を向けるべきだろう。

しかし、キャンプに行ったときに、誰か1人がみんなのための仕事をサボると、参加者全員の協力意欲が萎えるのを経験したことがある人は多いだろう。人間に対する考え方を新たにしたところで、この現象そのものは変わらない。

人間を経済学的なイデオロギーに忠実な「ホモ・エコノミクス」と想定した場合にのみ集団行動の問題が生じるという説が頻繁に語られているが、この主張は正しくないことがすでに証明されている。

したがって、協調性は磁器、ガラス、そして個人の名声と同様に、ベンジャミン・フランクリンの「壊すのは簡単だが、修復するのは難しい」物事のリストに含まれてしかるべきものだ。

そもそも人間同士の協力は

成功しないようにできている

そのため、私たちがつづる新たな「系譜学」の冒頭に、人間は協調するのが難しく、一度成立した協調関係を維持するのはさらに難しいと記しておくべきだろう。世界というサイコロは、協力が成功しないようにできている。いかさまだ。非協調が基本形で、協調には理由が求められる。

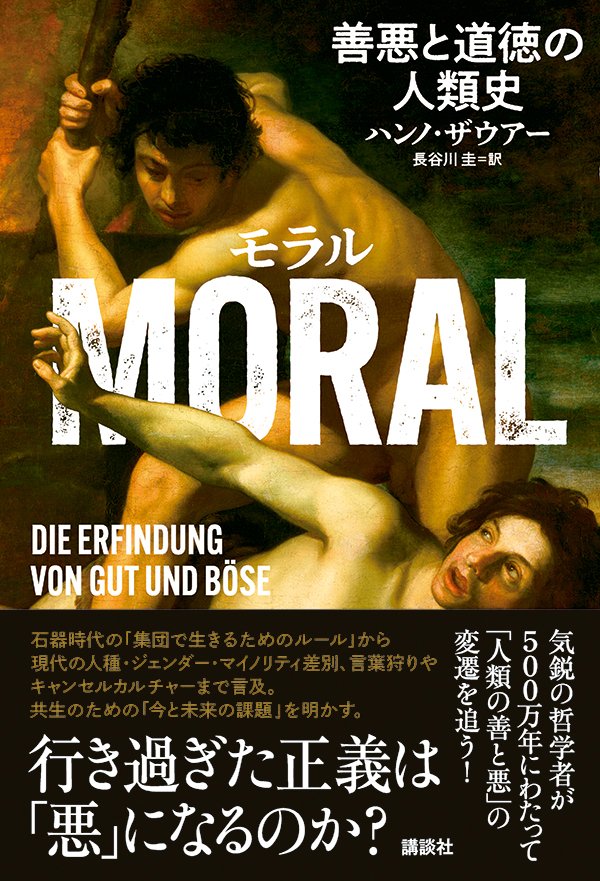

『MORAL 善悪と道徳の人類史』(ハンノ・ザウアー著、長谷川 圭訳 講談社)

『MORAL 善悪と道徳の人類史』(ハンノ・ザウアー著、長谷川 圭訳 講談社)

社会学者のニクラス・ルーマンなら、協力の失敗に比べれば、協力の成功のほうが「ありそうもない」と表現したかもしれない。2人の、あるいはそれ以上の人間が出会えば、「二重の偶発性」が生じる(注7)。

言い換えれば、無数の出来事が起こりうる。互いを無視するかもしれないし、攻撃するかもしれない。説明のつかない行動をとるかもしれないし、協力しようとして失敗するかもしれない。「自我」と「他我」がそれぞれの行動をうまく「結びつける」、などと表現されることもあるが、そのような協力関係は数ある可能性の1つに過ぎず、それが起こる可能性は極めて低い。