「副業で月5万」と「スタートアップで数十億」――その間にある決定的な違い

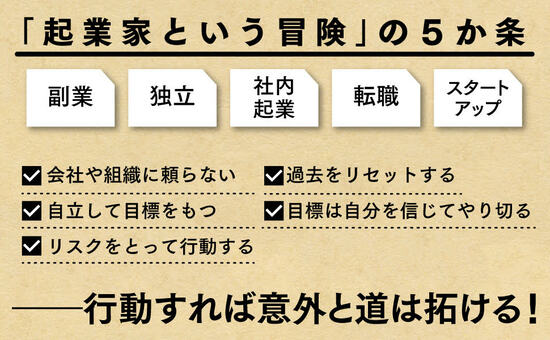

起業家・エンジェル投資家として活躍し、YouTube出演も多い『14歳のときに教えてほしかった 起業家という冒険』(ダイヤモンド社)の著者・成田修造氏は、パチンコ、麻雀、女、酒、タバコを欠かさず、ほぼニート状態の父親、それに母親が共依存するという複雑な家庭環境に育った。14歳のとき、父親が自己破産して失踪。貧しい生活を支えた母親は病に倒れ、半身不随に。苦境のなか、独学で大学に合格、奨学金を得た。そして、兄・成田悠輔がくれた本をきっかけに「起業」を志し、体当たりで起業家の道を歩むようになる。本書は人生の指南書であるとともに、何歳からでも組織に頼らず、副業・独立・起業でビジネスを展開するときには必須の心得を説く。これからは会社員であっても、自分で事業をつくれると強い。その思考法とノウハウを全公開する。

※本稿は、『14歳のときに教えてほしかった 起業家という冒険(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

スタートアップ起業は最も難易度が高い挑戦

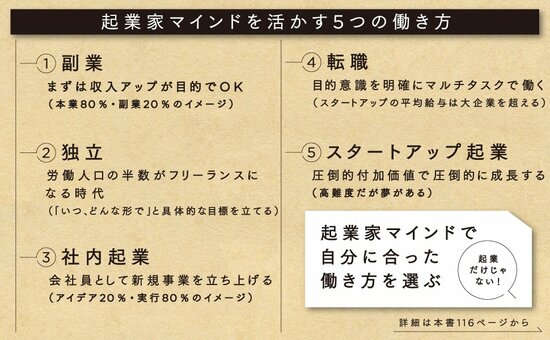

①副業、②独立、③社内起業、④転職に比べて、はるかに難易度が高いのが、⑤スタートアップ起業です。

スタートアップ起業の最上級のイメージは、将来のGAFAMやテスラなどの世界的企業に育て上げるというものです。

日本の代表的スタートアップ企業たち

日本でいえば、ソフトバンク、楽天、ヤフーやLINE、ZOZO、近年ならメルカリ、マネーフォワード、クラウドワークスなどが、このスタートアップ起業に当てはまります。

ここまでいくと、当然ながらハードルは極めて高いことがおわかりいただけるかと思います。

「EXIT」がゴールとなる起業スタイル

このスタイルの起業をする場合は、株式市場に上場させたり、上場企業に会社を売却したりするといったことが1つのゴールになってきます。

このゴールを「出口」という意味で「EXIT(イグジット)」と呼びます。

スタートアップの特徴は「圧倒的成長」

スタートアップは、今までにない付加価値の高いプロダクトを生み出すことで、“圧倒的成長”を目指します。

通常の中小企業やフリーランスでは、毎年成長するかどうかは、そのときの仕事の状況によって変化するので、特に事業計画のような目標を掲げていないケースも多いです。

数字で逆算する成長戦略

一方、スタートアップの場合、5年で10億円、10年で100億円など、具体的に高い売上高目標を設定し、逆算的に急速な成長を目指します。

スタートアップは「永続的成長」が前提

スタートアップを立ち上げ、いずれ株式上場を目指すのであれば、ゴーイングコンサーン(継続企業の前提)、つまり企業の永続的成長を掲げて何十年という時間軸で経営にとり組んでいくことになります。

そのためには、人材育成や経営の承継といった責任も果たしていく必要があります。

急成長のために必要な「先行投資」

急速に成長するためには、多額の先行投資が必要になりますから、多くの場合、スタートアップは創業初期から数千万から億単位の資金を調達します。

そうして得た資金を使って組織を拡大しながら、急ピッチで社会に必要なプロダクトを浸透させていきます。資金の出し手は、多くの場合、VC(ベンチャーキャピタル)です。

数十億円の資金調達も珍しくない世界

スタートアップは数十億円規模の資金調達もざらにありますが、裏を返せば、それだけ資金が必要であるということでもあります。

今までにないプロダクトを生み出し、過去に前例のないペースで成長しようとするわけですから、まずはプロダクトの開発段階で多額の資金が必要なケースがあるのです。

赤字スタートが前提になるビジネスモデル

また、成長のために先行投資して人員を採用したり、広告投資を拡大したりするため、事業の立ち上げ段階で大きな赤字となるケースが多くなります。

赤字でも事業を続けるには、倒産しないだけの運転資金となるキャッシュ(現金)が必要です。また、先行投資が大きなビジネスであれば、成長すればするほど赤字が大きくなり、資金不足になるケースもあります。つまり、次の資金を調達する必要が出てくるわけです。

資金調達と成長のサイクル

たとえば、創業のタイミングで3億円を調達できたとしましょう。最初は、その3億円を使って人を雇ったり、プロダクトを開発したりして、ユーザー数などKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を伸ばしていきます。

このフェーズは、会社としてはまだマネタイズ(収益化)が十分に進んでおらず、ユーザー数に比べて売上高が小さく、赤字が続いているケースも多いです。

成長の鍵は「将来の収益性」

この場合、将来的にマネタイズに成功し、広告宣伝費をかけなくともユーザーが集まるようになれば、一気に大きな利益が得られるようになります。

VCなどの投資家は、この将来の大幅な利益に期待し、会社の時価総額を計算したうえで投資額を決定します。

投資家が見る「時価総額の伸びしろ」

将来的に大きな時価総額へと成長すれば、投資した分の資金を大幅に上回るリターンを得られるため、その確率が高いと考えるスタートアップに投資するわけです。

投資を受けたスタートアップが事業を成長させれば、会社の時価総額が上がっていくため、さらに多くの資金調達ができるようになります。

急成長を可能にする「好循環」

ごく単純化して説明すると、このような好循環を繰り返して、会社を成長させていくのです。

起業家は、適切な資金調達をすることで、短期の赤字よりも急成長を優先したり、マネタイズよりもユーザー数の増加に注力したりすることが可能となり、成長を加速し、ビジネスを大型化できるというわけです。

※本稿は、『14歳のときに教えてほしかった 起業家という冒険』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。