【宗教が国を動かす】「ローマ教会と手を組んだ王」のしたたかな戦略とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ローマ教会と手を組んだ王」のしたたかな戦略とは?

ゲルマン人の大移動によって建国されたゲルマン諸王国が、どれも長期支配を保てませんでした。では、なぜゲルマン諸王国は長期政権を維持することができなかったのでしょうか。

まず、諸王国において、支配層であるゲルマン人は少数派に過ぎないということです。諸国の人口比で圧倒的に多いのはローマ系住民であり、彼らはローマ帝国で正統とされたアタナシウス派(ニカイア派)を信仰していました。

一方、支配層であるゲルマン人たちも、少なくない割合がキリスト教徒ではありましたが、異端とされたアリウス派を信仰していました。この宗派対立によるローマ系住民の反感が、ゲルマン諸王国を悩ませます。

しかし、それにも増して問題なのは、ゲルマン人は有史以来、国家を運営した経験がないということです。ここでいう「国家」とは「領域国家」を指し、すなわちゲルマン諸王国では、国土より効率よく税を集める官僚制(徴税システム)が欠落ないし不備な状態にあったのです。これでは到底円滑な国家運営などできるわけもなく、このためゲルマン諸王国は短命に終わる運命にありました。

なぜフランク王国は長期政権を築けたのか?

そうしたなかで例外的に長期政権を築いたのが、481年にフランク人が建国したフランク王国でした。その注目すべきポイントは、フランク王国の建国者クローヴィス(在位481~511)が、ローマ系住民が信仰するアタナシウス派(ニカイア派)に改宗したことです(496)。

ではこのクローヴィスの改宗がフランク王国にもたらした変化とは、一体何だったのでしょうか?

繰り返しになりますが、ゲルマン諸王国の統治に欠けていたもの、それは官僚制(徴税システム)でした。官僚に不可欠な能力は様々ですが、中でも重要なのが記録ができる、すなわち文字の読み書き(識字能力)です。

では、フランク王国では誰を官僚としたのでしょうか?

その答えが、教会の聖職者です。ゲルマン人は文字の読み書きができません。しかし、それはローマ系住民の多くもまた同じです。その例外であったのが聖職者で、聖書を扱うことからラテン語の識字能力が必要とされます。

フランク王国とローマ教会の連携、そのメカニズム

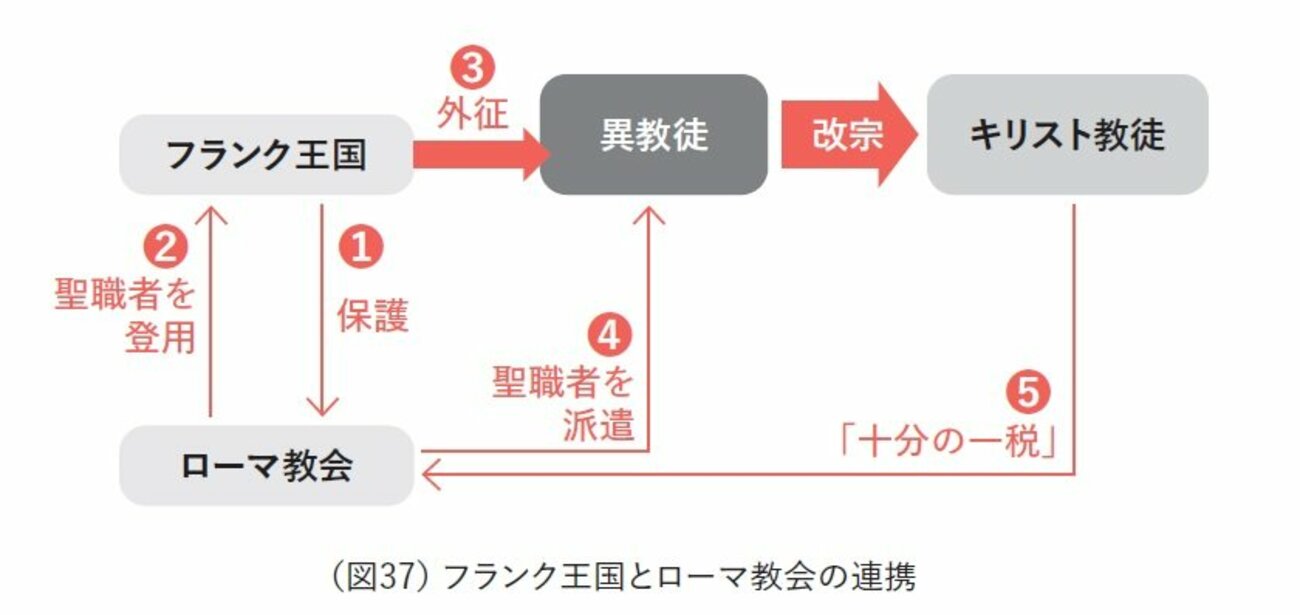

クローヴィスが正統派に改宗したことで、フランク王国は各地に広がる教会および教会組織の協力を仰ぐことができたのです。各地の教会を束ねる頂点が、ローマに拠点を置くローマ教皇です。これにより、フランク王権(フランク王国)とローマ教皇(ローマ教会)との間に、緊密な協力関係が構築されます。下図(図37)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

まず、フランク王国はローマ教会を保護します(❶)。当時、ローマ教会は異端のアリウス派や異教徒のゲルマン諸王国に囲まれており、正統派に改宗したフランク王国の援助を受けることができます(いわばボディガード)。

一方で、ローマ教会はその見返りに、フランク王国の各地の聖職者が、地方統治に協力することを黙認します(❷)。聖職者は、即席の官僚としてフランク王国の統治を支えるのです。

しかし、これだけに終わりません。フランク王国は、他のゲルマン諸王国に外征を繰り広げますが(❸)、新たに征服した地域には、ローマ教会から聖職者が派遣され、布教します(❹)。フランク王国にとっては、ローマ教会が戦後処理を担ってくれるため、手間がかかりません。ローマ教会の側も、新たにキリスト教徒となった住民からは、「十分の一税」という税を徴収できるのです(❺)。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)