福井先生はまた、次のようにも語られた。

「日野原先生は、『年をとること自体が未知の世界に1歩ずつ足を踏み入れていくこと。こんなに楽しい冒険はない』という言葉を残されている。命が失くなるプロセスを客観的に眺める余裕を持たれていたのだと思った」

私はかねて人の一生というものは、どんな人でも一篇の大河小説に匹敵する内容があると捉えてきた。その大河小説は、15章とか20章などと多くの章で構成されている。人生の終わり近くになって振り返ると、その全体像が見えてくるのだが、残念なことに過去の各章は自分の意思で書いたものではなく、結果的にそうなっていたという場合が大半を占める。

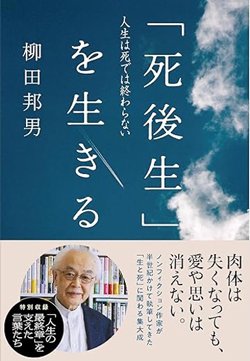

『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』(文藝春秋)

『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』(文藝春秋)柳田邦男 著

しかし、家族の分離、超高齢化、孤独化が急速に進んでいる現代においては、人生の最終章と死の迎え方くらいは、納得できるような形に自分で創造していくようにしたいものだと、私はかねて語ってきた。そういう生き方を、

「自分の死を自分で創る時代」

と呼んできた。

日野原先生の90歳以降の生き方を改めて振り返ると、まさに「人生の最終章を自分で書き」「自分の死を自分で創られた」との感慨を強く抱く。いや、90歳以降ではなく、先生の医師人生のほとんどすべての時間を、先生は自ら創造してこられたと言えるのではないかとさえ思う。

先生にお会いしてからの38年間、生き方や「生と死」についての本質的なことを、何と多く、しかも深く、学ばせて頂いたことか。心から感謝申し上げます。合掌。