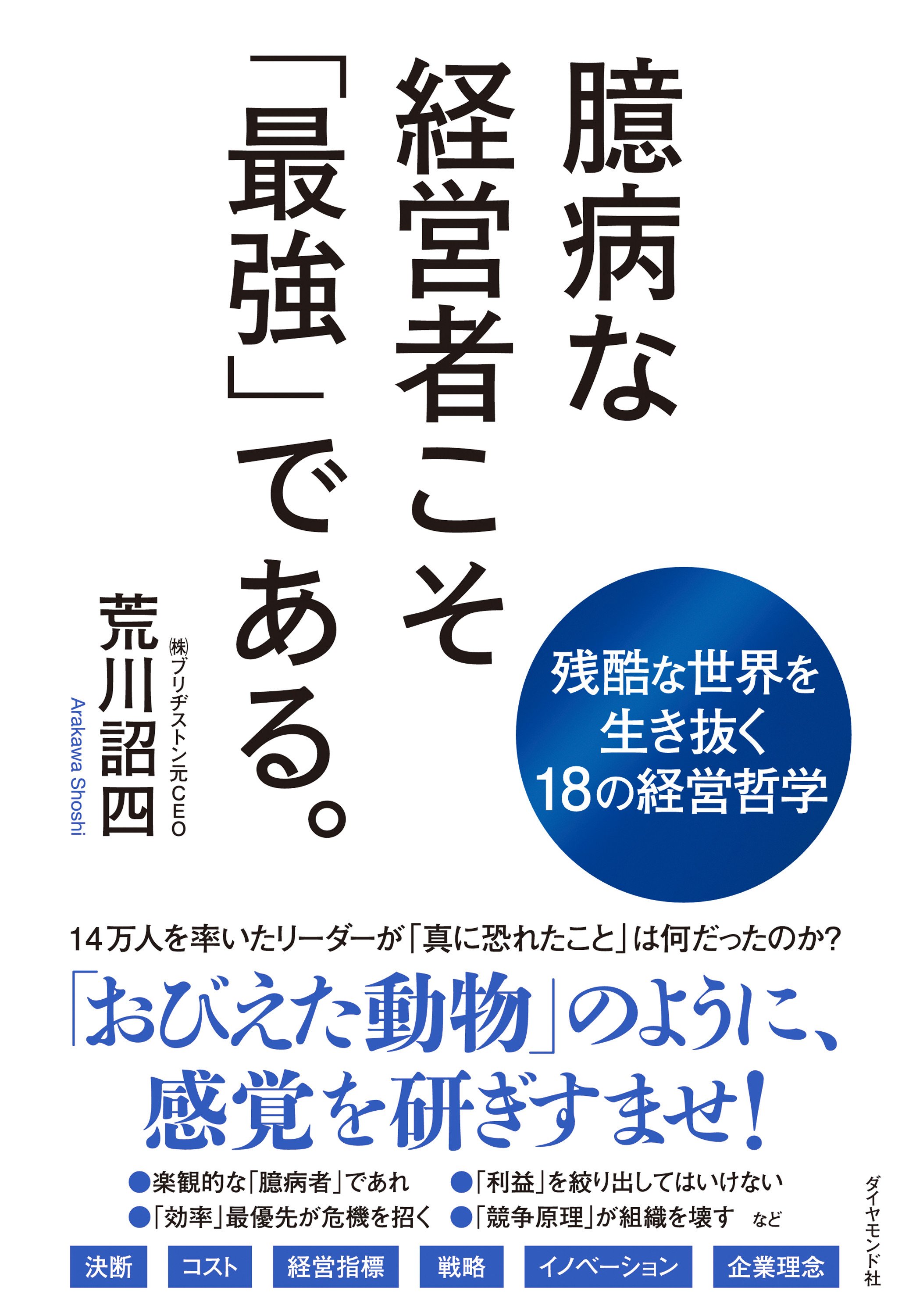

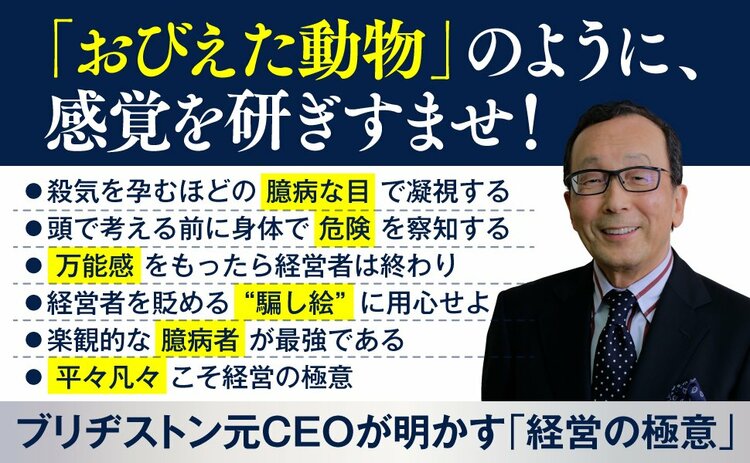

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「原理原則」を言語化することはできない

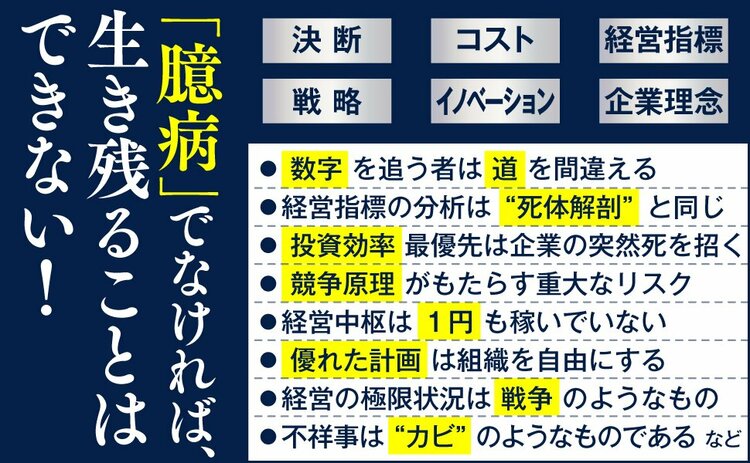

・「数字」を追う者は「道」を間違える

・利益は「絞り出す」ものではなく、「創造」するものである

・「曲がった木」を柱に使ってはならない

・「優れた計画」は組織を自由にする

私は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)という本で、ブリヂストンという会社で経営に携わった経験を踏まえて、私なりの「経営の原理原則」をまとめましたが、それらは「経営」のほんの一側面をカバーしているにすぎません。

そもそも、経営というものは、論理や数式で割り切れる世界ではなく、生身の人間の集合である企業という生命体が、いかにして生き残っていくかという、言ってみれば摩訶不思議な世界ですから、私ごときが、その全体像を描き出すなど不可能とわきまえているつもりです。

それに、私は「原理原則」を言葉で表現しましたが、本当のことを言うと、それら言葉はすべて「原理原則」の一側面を切り取ったようなものだと感じています。

というのは、私のなかには、若い頃から積み重ねてきた無数の経験・伝聞などがいっしょくたになって、名状しがたい塊のようなものとして「原理原則」が存在しているように感じるからです。

そして、なんらかの局面で、身体が「危険」を察知したときに、「原理原則」の塊のようなものが、何を軸に判断し、行動すればよいかを教えてくれるという感覚なのです。

ですから、「原理原則」というものを、すべて言葉で表現し尽くすというのは不可能だと思いますし、私が言語化した「原理原則」をそのまま覚えても、本質的にはあまり意味がないように思います。

それよりも大事なのは、皆さんお一人おひとりが、喜び、悲しみ、痛み、苦しみなどを伴いつつ、成功したり、失敗したり、さまざまなビジネス経験を積み重ねることであり、そのなかで「何が本質的に重要なのか?」を延々と考え、試行錯誤を続けることだと思います。そのようなプロセスでしか、心のなかに「原理原則」の塊が生まれ、育つことはないと思うのです。

リーダーの「謙虚さ」が、組織の“うねり”を生み出す

もう一つだけ大切なことをお伝えしておきたいと思います。

それは、さまざまな経験を通して、心の中に「原理原則」の塊を育てることがよい経営をするためには大切なのですが、実際には、それだけでは「原理原則」を上手に使いこなすことはできないということです。

なぜなら、「原理原則」に基づいて、いかに素晴らしい対策を考え出したとしても、それを多くの従業員たちが、「我がこと」のように受け取ってくれなければ、何も生まれないからです。

経営者は、立派なことを考えるだけではだめで、それを社内に浸透させ、組織に「うねり」を生み出さなければならないのです。

そのためには、どうすればいいのか?

さまざまな方法論があるとは思いますが、私が根本的に大切だと思うのは「謙虚さ」という3文字の概念です。これを徹底することによってこそ、周囲の信頼、サポート、協力を得ることができるのです。

人間の集合体である組織において、嫌われたり、信頼されなかったら、どんなに優れた提案であっても、それを実現させることはできません。

これは、平社員であろうが、経営トップであろうが変わりません。

むしろ、権威・権力をもつ経営トップこそが、実際には嫌われていたり、信頼されていなかったりしても、誰もそれをストレートには表現してはくれませんから、余計に「謙虚」であることを徹底することが求められるのです。

もちろん、生まれながらに、人に好かれる人格・資質が備わっている人は、わざわざ「謙虚さ」を意識する必要はないかもしれませんが、そのような人物はきわめて稀なのが現実です。

私自身、そのような人格・資質には恵まれなかった「でこぼこ」のある人間です。そのような私が、人にことさらに好かれようとしても“うさんくさい人間”にしかなれませんが、せめて、嫌われない人間にはならなければ組織を動かすことはできません。それで、私なりに若い頃から徹底してきたのが「謙虚であること」だったのです。

「信頼関係」こそが最大の財産である

これは能力ではなく、訓練で身につけるものだと思います。

いや、自分を客観的に見つめて、「自分がでこぼこのある人間だ」ときちんと認識することさえできれば、自然と「自分の知識など限られている。他者に教えてもらうことでしか成長できない」「自分は不完全な人間だから、助けてもらわなければ仕事ができない」といった姿勢が身につくはずなのです。

この姿勢を徹底することによって、周囲の人々は、私たちのことを一人の人間として受け入れてくれるようになります。そして、長い時間をかけて、社内にそのような「味方」をたくさんつくることによってこそ、経営者は「原理原則」を軸にしながら、社内に「うねり」を生み出すことができるようになると思うのです。

それだけではありません。

これまでの人生を振り返ると、私なりに「謙虚」に生きてきたことで、なんとか社内外の多くの方々に存在を認めていただくことができ、力を合わせて仕事に取り組むことで、たくさんの「良き思い出」を与えていただけたと感謝しています。

もちろん、世の中は思うようにはいきません。無念を噛み締めたこともあれば、悔しい思いをしたこともありますが、それも含めて、皆さんと信頼関係のもと一緒に仕事を楽しんだ「思い出」は、私の大切な財産です。本当にありがとうございました。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)