課題を明確にして、その課題の克服に集中して地味に、ひたすら練習する。だから上達したというわけです。

つまらないおじさん・おばさんになりたくなかったら、テーマを持って新しいことを学び、自分を進化させていきたいものです。

私は毎年正月に、新しいことを1つはじめようと決め、実行しています。2023年は料理教室に通いはじめ、2024年からはヨガ教室にも通っています。

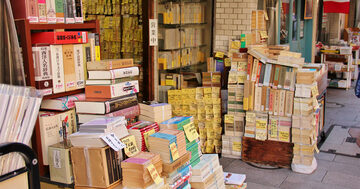

教室に通うのもいいですし「今年の上半期は金融を学ぶ」「下半期は歴史を学ぶ」などとテーマを決めて読書をするのも賛成です。

50歳から毎年1つずつ学びを増やしていったら、60歳までに10個の引き出しが増えるではないですか。

なお、自分に合っていないと思った勉強は、途中でやめてもかまいません。私は過去に通信講座で俳句にチャレンジした経験がありますが、納得のいく句作ができず、途中で断念しました。まあ、センスがなかったということなのでしょう。合わない学びに執着してもしかたがありません。

Amazonの書評で気づいた

現代の投稿者の傾向

勉強は仕事に関連した分野に限らなくても大丈夫です。むしろ、仕事に役立つ勉強から離れてみることをおすすめします。

いつも仕事の話しかできない人には、どうしても物足りなさがあります。やはり、仕事以外の話題も豊富な「余白」のある人に魅力を感じます。

読書をテーマに私がいろいろなお話をするとき、「即効性」を求める人の多さに驚きます。Amazonの書評などを見ていても「この本は使えなかった」「使えそうな学びが少ない」といったレビューを投稿している人が散見されます。

これは読書だけにとどまらない傾向といえます。私はこれまで長年セミナーの会社を経営し、本の著者をゲストに招いて何度となくセミナーを開催してきました。そこで気になったのは、アンケートに寄せられた次のようなコメントです。

「今日は営業職の人の話でしたが、自分は人事の仕事をしているので役立つ知識が得られませんでした」

「経営者のお話だったので、一般社員の自分には学べるところが少なかった」

本当にそうでしょうか?

問題はゲストでなく、自分にあるという可能性はないでしょうか。どんな役職でどんな仕事をしていても、経営者や営業職の人から学べることはいくらでもあると思うのです。