「原因の特定」をする暇があるならば、「実施可能な対策」を片っ端から実行に移すことです。手術に耐えられるなら病巣を取り除く。あるいは、可能であれば、放射線、抗ガン剤、など、打てる手をすべて打っていくのです。

また、抗ガン剤には数百種類もありますから、そのなかでどれが効くかをあらかじめ特定することはできません。だから、まずは効果がありそうなものを試して、合わなければ別の抗ガン剤に切り替えていったほうがいいでしょう。

これこそが、「目的論」の考え方です。

「ガンの原因探し」には目を向けず、「ガンを治す」という「目的」を明確にしたうえで、その「目的」を達成する解決策(ソリューション)にだけフォーカス。そして、「できること」を片っ端から実行することで、「解決策」を見出す。この「目的論」こそが、「原因」を特定することができない「複雑な問題」に対する、有効なアプローチなのです。

“Do More”と“Do Something Different”

この「目的論」に立脚した心理療法の代表的なものに、「解決志向ブリーフセラピー(通称ソリューション・フォーカスト・アプローチ)」があります。この心理療法による治療においても、先の「成人病モデル」と同様に「原因分析」をせずに、「可能な解決策」を片っ端から試してみるというアプローチを取ります。

有名な事例をご紹介しましょう。

ある女性が診療所を訪れ、「歯ぎしりに苦しみ、歯がボロボロになってしまった」と訴えたそうです。その際、「解決志向ブリーフセラピー」においては、一切「原因分析」せずに、いきなり解決を試みます。

そして、このときは、「とりあえずベッドの位置を夫婦で逆にしてみましょうか」という解決策を提案。すると、驚くべきことに、それが効きました。ベッドの位置を逆にしただけで、歯ぎしりが消えたのです。もちろん、原因は誰にもわかりません。しかし、解決した。だったら、「それでよし」とするのです。

つまり、こういうことです。

「歯ぎしりを止める」という「目的」のもと、可能な対策を実行する。そして、試行錯誤を繰り返すなかから、ある対策に効果があれば、それをさらに増やしてみるのです。

これを「解決志向ブリーフセラピー」では、Do More(もっとやる)と言います。

そして、効果がなければ、それをやめて、他の何かを試してみる。つまり、Do Something Different(何か別なことをやってみる)に切り替えます。これを何度も繰り返すのです。

職場の問題は「目的論」で解決する

これは、現代のビジネスも同じです。

かつての高度経済成長期のように、欧米や日本のトップ製品・サービスのまねをすればいいという時代であれば、「原因論」でもアプローチすることができたでしょうが、そんな「正解」のある時代はとっくの昔に過ぎ去りました。

現代のような先が読めないVUCAな時代─“Volatility”(変動性)、“Uncertainty”(不確実性)、“Complexity”(複雑性)、“Ambiguity”(曖昧性)― に合ったアプローチは、「原因論」ではなく「目的論」にほかなりません。

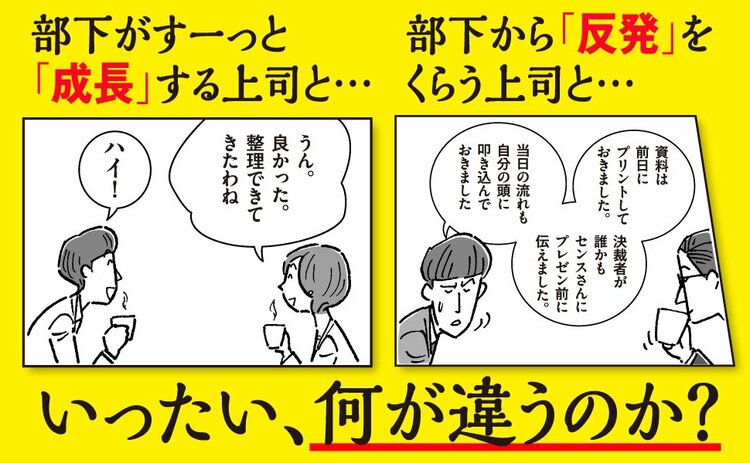

あるいは、「部下の成長を促したい」「最近、チームの雰囲気が暗い」「職場の人間関係がギスギスしている」「あの部下との関係性が悪化している」といった職場の問題を解決するために有効なのも「原因論」ではなく「目的論」です。

このような人間心理や人間関係にかかわる問題の背景には、きわめて複雑な事情が絡み合っていますから、「原因」を特定することなどできるはずがありません。むしろ、このような問題に「原因論」でアプローチしようとすれば、かえって問題を悪化させかねません。なぜなら、「原因を特定」するプロセスで、相手との信頼関係を深く傷つけたり、「あいつが悪い」「いや、こいつが悪い」といった議論に陥ったりしがちだからです。

それよりも、「全員にもてる力を楽しく発揮してもらう」「みんなで楽しく力を合わせて、成果を上げる」ことを目的に設定したうえで、「できること」「効果のありそうなこと」を片っ端から実行していくのが正解です。

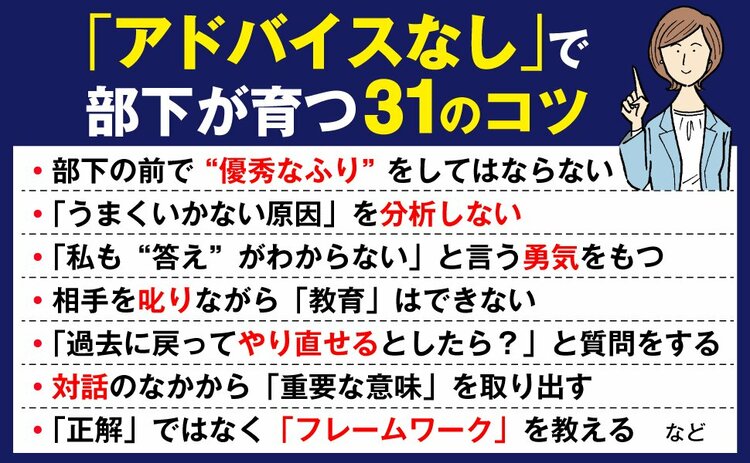

そのような職場をつくるためには、リーダー自身が「目的論」に立脚したうえで、「問題指摘型アプローチ」から脱却することが欠かせません。それこそが、人間関係が良好で、生産性の高い組織・チームをつくる、リーダーの基本スタンスなのです。

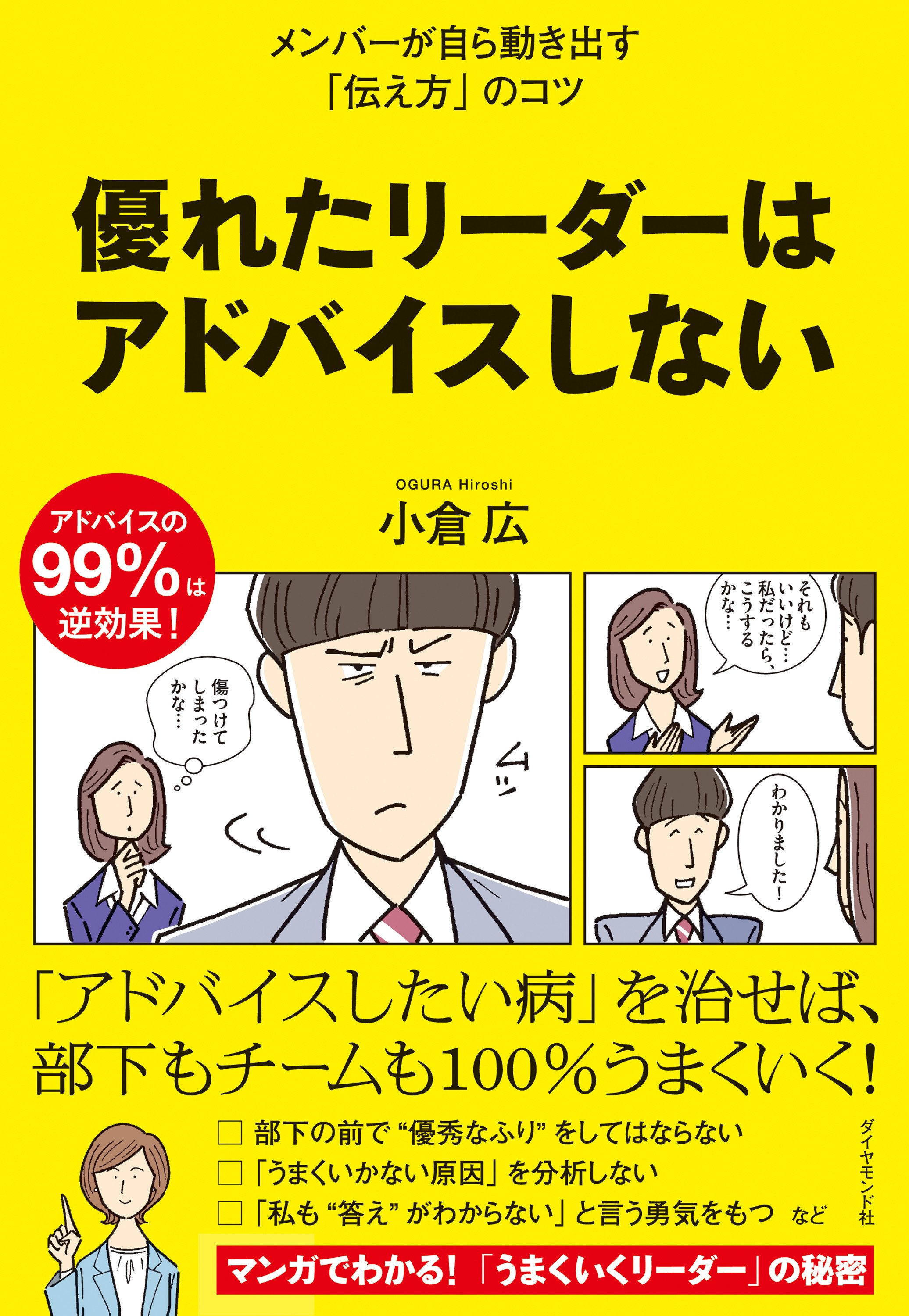

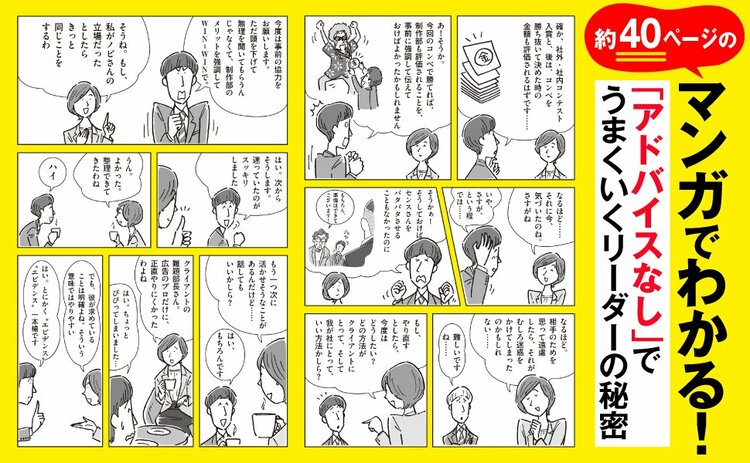

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。