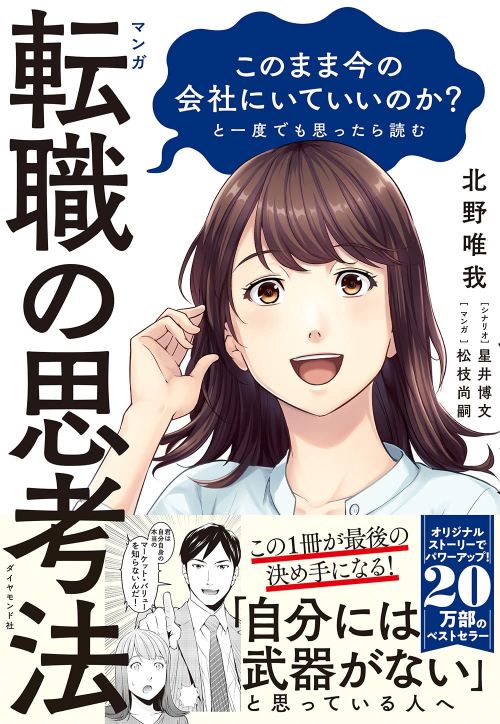

「転職は悪」という風潮に一石を投じ、日本人の働き方を変えた北野唯我氏の著書、『マンガ このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法』。マンガ版では「自分にはキャリアの武器が何もない」と思っている主人公の奈美(もうすぐ30歳)が悩みながら、自分のキャリアを見つけ出していく。「やりたいことがなければダメ」「S級人材以外は有利な転職は無理」など転職の常識が次々と覆される。今回は、本書に関連した著者の書き下ろし記事を掲載する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「自分はAIが苦手な領域で輝けばいい」?

生成AIに仕事を奪われる日は本当に来るのだろうか? それとも「自分はAIが苦手な領域で輝けばいい」と楽観してはいないだろうか? 不安と油断が入り混じる今こそ、“AI時代に生き残る市場価値”とは何かを真正面から問い直したい。

総務省の最新調査では、日本企業で生成AIを業務利用している割合はまだ46.8%と中国・米国の80%超に大きく水をあけられている(AIsmiley)。一方、IPA「DX動向2024」はデータサイエンティストやビジネスアーキテクトの不足感が過去最高に達したと警鐘を鳴らす(IPA 独立行政法人 情報処理推進機構)。世界規模ではAIスキルを要する求人が2012年比7倍に増え、賃金プレミアムは平均25%高いとのPwC調査結果もある(PwCガーディアン)。需要は膨張し、供給は追いつかない――ならば「AIに仕事を奪われるか」ではなく「AIで価値を高めるか」が分水嶺になる。

ここで『転職の思考法』『マンガ転職の思考法』で紹介した“市場価値=技術資産 × 人的資産 × 業界の生産性”という公式が生きてくる。以下、AI時代バージョンで三要素を強化する具体策を示そう。

まず技術資産。PythonやPrompt Engineeringなど“AIリテラシー”を最低限身に付ける。難関資格より、週末ハッカソンや副業プロジェクトで手を動かし「使える実績」をつくる方が評価されやすい。コードが書けなくても、生成AIで資料作成やリサーチを自動化する「非エンジニア×AI」の応用余地は広い。

次に人的資産。AIコミュニティは情報の鮮度が命だ。勉強会やSlackクラスターで一次情報を吸い上げ、ブログやSNSで発信を続ければ“名前で声が掛かる”状態を作れる。投稿に共感が連鎖すれば人的資産は指数関数的に膨らむ。コミュニティには入れなくとも、SNSで主要な人物をフォローするだけでも情報の鮮度は一定担保できる。

最後が業界の生産性。PwCはAI浸透度の高い業界の賃金と生産性が他業界の5倍伸びていると報告する(ガーディアン)。生成AI、クリーンテック、エイジテック――伸びる市場にピボットすれば、同じスキルでも掛け算の結果が一桁変わる。本書が語る「Sランク業界に移れ」という助言は、AI時代にこそ合理的だ。

「どこでも通用する自分」を確立してから会社を選ぶ

行動のステップはシンプルだ。①半年でAI関連プロジェクトを一つ完遂し実績を可視化、②月1回は業界横断コミュニティに登壇、③四半期ごとに“業界成長率”をチェックしてポートフォリオを調整――このPDCAを回すたび、市場価値の掛け算は複利で効き始める。『転職の思考法』では主人公・青野が“辞める自由”を得たうえで残る決断をしたように、私たちも「どこでも通用する自分」を確立してから会社を選べばいい。

「勉強する時間がない」と感じるなら、“聖域なき時間投資”を試してほしい。テレビや無目的なSNSを30分削れば年間182時間が生まれる。そこに週末4時間の副業を加えれば、1年後にプロトタイプを世に出せる。生成AIゼロ知識からGPT-4 APIを触り、半年で社内GPTボットを開発して年間120時間の工数を削減した営業パーソンもいる。「文系だから」は、もはや言い訳にならない。

日本は生成AI活用率が低いぶん、普及フェーズで“逆転ホームラン”を狙える。最初に社内でAIを回せる人材になれば、周囲の10人分の生産性を束ねるレバレッジ人材になり、固定給与の枠を超えた成果報酬交渉カードも得られる。これは本書が説く「常に転職カードを持て」という戦略と表裏一体だ。

そして、外を覗いたうえで「やはり今の会社で戦う」と決めたなら、それは依存ではなく選択になる。本書のメッセージ通り、主体的に残留を選べば組織変革の当事者になれる。

ここで冒頭の問いを回収しよう。仕事を奪われる側か、価値を高める側か――それはAIの性能ではなく、あなた自身の市場価値の掛け算で決まる。『転職の思考法』は7年前から「会社に依存せず市場価値で戦え」と語っていた。2025年、その言葉はAI時代の取扱説明書として再び輝きを増した。

AI時代は二極化を加速させる。「使う人」と「使われる人」を分けるのはスキル以上に主体性だ。本書を開けば、その主体性を磨くヒントが物語として血肉化されている。読み終えた瞬間、次の行動が自然と頭に浮かぶはずだ。

(※この記事は、『マンガ このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法』に関連する書き下ろし記事です)