あなたは何個知っている?

優秀な人でも誤用しがちな「日本語15選」

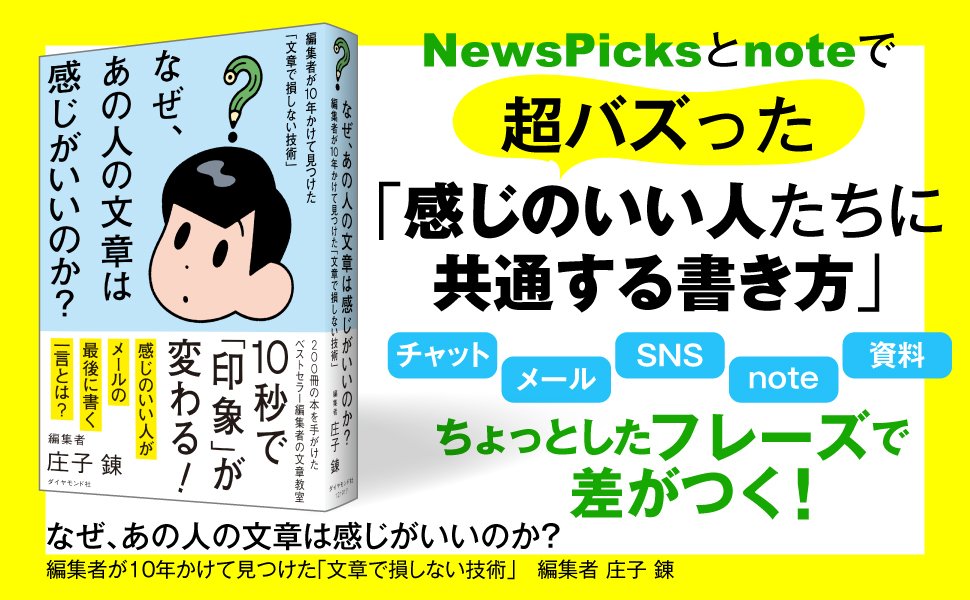

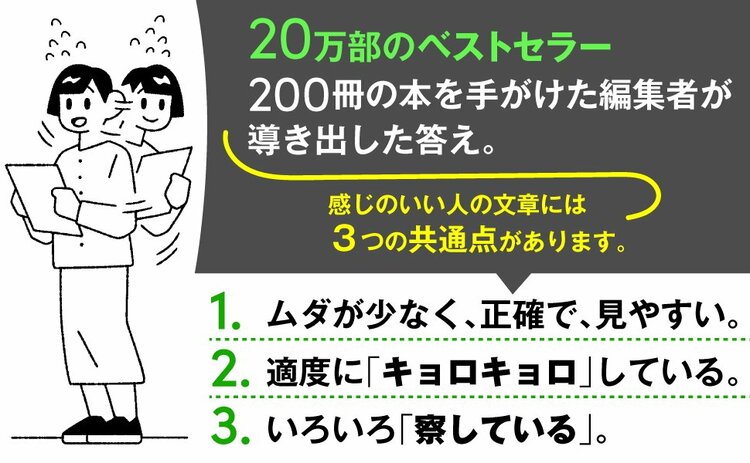

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

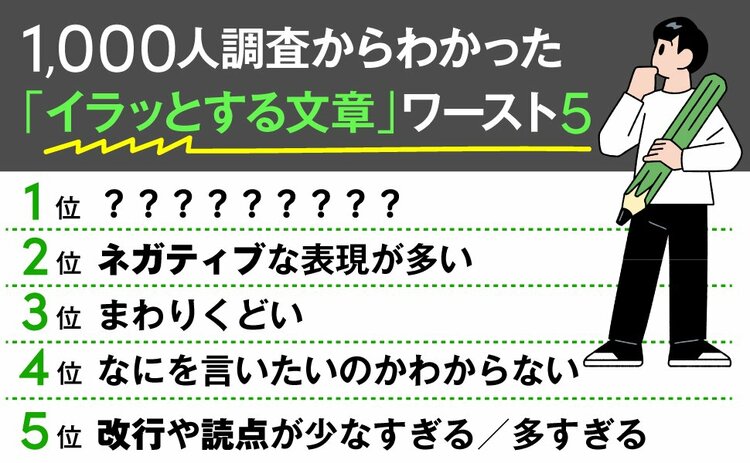

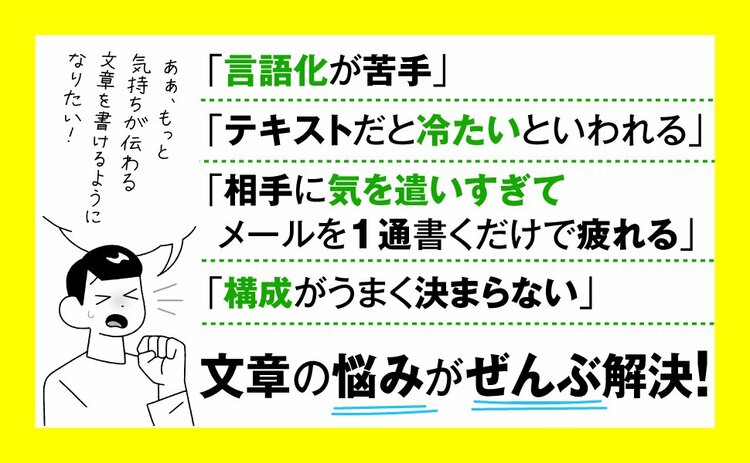

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

仕事でもSNSでもよく見かける「間違えやすい日本語」

ぼくはこれまでの人生で2、3回くらい、日本語の誤用を見つけて指摘し、「よく知ってますね」と感心されたことがあります。

ぼくの国語の成績といえば、中学・高校ともに2か3がせいぜいで、本来ならば人並み以下の国語力しか持ち合わせていないはず。でもさすがに編集者を10年以上やっているので、それなりに正しい知識が身についてきたようです。

といっても日本語について自ら進んで調べたことってほとんどありません。じゃあどうやって覚えてきたかというと、ひとえに校閲者、校正者のみなさんの指摘によるものです。200冊以上の本をつくる過程で、星の数ほどの間違いを指摘され、そのたびに新しい学びがありました。

校閲という仕事の奥深さは『校閲記者の目』という本に詳しく書かれているのですが、そこにこんな記述があります。

==================

私たちは紙面を守る「ゴールキーパー」とも言えます。誤りを見逃す=失点しても、自ら点を取りに行って挽回するようなことはできません。けれど、0点に抑えることはできる、負けない試合をすることはできるのです。これこそ校閲の存在意義です。

==================

ということで、間違えやすい日本語を見ていきましょう。

年齢を重ねると、言葉の間違いを注意してくれる人は少なくなるもの。

さらっとでもいいので、ご自身の知識をチェックしてみてください。

1. 「押さえる」と「抑える」

「抑える」は主に内面からの感情や欲求を制御する場合に、「押さえる」は外からの力で制御する場合に使います。よりシンプルにいうなら、「抑える」は消極的なイメージ、「押さえる」は積極的なイメージ。とくに見かける間違いは「日程を抑える」です(正しくは「押さえる」)。

例:

・ポイントを押さえる(NG:ポイントを抑える)

・出費を抑える(NG:出費を押さえる)

2. 「固定概念」→「固定観念」

「固定概念」という言葉は正式な日本語として存在しません。

3. 「シュミレーション」→「シミュレーション」

これもよく見かける間違い。英語のスペル「simulation」を頭に浮かべると、間違いを防ぎやすいかもしれません。

4. 「予測」と「予想」

「予測」は過去のデータや傾向など根拠に基づいて推測すること、「予想」は根拠に基づかず推測することです。

5. 「超える」と「越える」

「超える」は「ある一定の数値やレベルを上回る」とき、「越える」は「場所・時間・点などを過ぎて向こうへ行く」ときに使います。また、「勝ち越す」「乗り越える」などほかの動詞と複合する場合は「越」になります。

6. 「決済」と「決裁」

「決済」はお金に関する手続きを指す一方で、「決裁」は上司などが書類や案件を承認する行為を表します。書類にハンコを押す場合でも、お金の精算なら「決済書」、承認手続きなら「決裁書」というように使い分けが必要です。

7. 「訂正」と「修正」

「訂正」は間違いを正すこと、「修正」は改善や変更を加えることです。

8. 「つまづく」→「つまずく」

これはけっこう迷いどころですよね。日本語って難しい……。

9. 「深堀り」→「深掘り」

最初に指摘されたとき、どこが間違っているのかわかりませんでした。

10. 「にも関わらず」→「にもかかわらず」「にも拘らず」

「に関係なく」のときは「に関わらず」でもOKです。

11. 「的を得る」→「的を射る」

会話だと気づきづらいですけど、こうして文字で見ると違和感がありますよね。

12. 「伺う」と「窺う」

同じ「うかがう」という読みですが、意味と使い方が異なります。「窺う」は「観察する・見計らう」という意味で、敬意の要素はありません。ときには「隠れて見る」というニュアンスを含むこともあります。一方、「伺う」は「敬意を持って聞く・訪ねる」という意味で、常に敬意を含むのが特徴です。

13. 「効く」と「利く」

「効く」は、薬や方法などが効果を発揮するという意味で用いられます。一方で「利く」は、五感や器官、能力などが十分に働くことを指します。

14. 「趣旨」と「主旨」

「趣旨」は「なんのためにやるのか」、「主旨」は「なにを伝えたいのか」の違いです。

例:

・イベントの趣旨を理解していただき、ご協力をお願いします。

・彼の演説の主旨は、環境保護の重要性を訴えることだった。

15. 「なおざり」と「おざなり」

「なおざり」は「放置すること」、「おざなり」は「いい加減な対応をすること」です。うーん、ややこしい!

例:

・勉強をなおざりにしたため、テストの成績が下がってしまった。

・彼は仕事をおざなりにしているので、ミスが多い。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子 錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。