ダイヤモンド・オンラインplus

広島県に本社があるドリームベッドは、創業以来自社製造にこだわってきた。デザインから製造までを一貫して行うことで、品質の高さとリーズナブルな価格を実現。全米ベッドシェアナンバーワン※「Serta」(サータ)でも知られる。

AO・推薦入試対策に特化した講座で、圧倒的な実績を叩き出している早稲田塾。大学入試改革が迫る中、大学側もAO・推薦入試の定員増に向かっている。変わりゆく大学入試の現状と、偏差値ではなく、社会でも役立つ「人間力」の育成に注力する早稲田塾の教育理念に迫った。

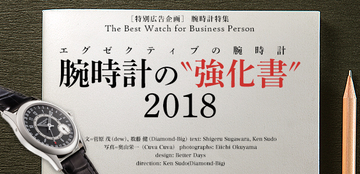

人品は足元に表れるといわれる。同様に時計も持ち主を反映し、ビジネスパーソンにはその投資も必要だ。だが大事なのは値段の多寡ではなく、機能とデザイン、品質のバランス。そんな価値ある時計の選び方とは?

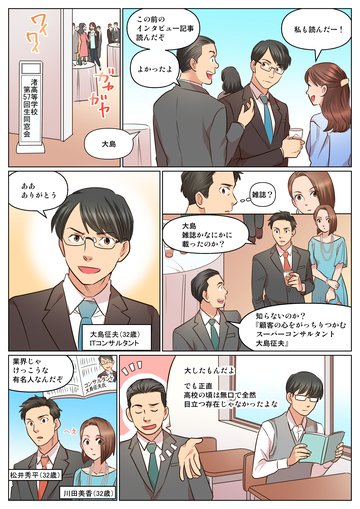

存在感の薄い大島が、顧客の心をつかむスーパーコンサルタントにきっかけは思いを吐き出した落書き?

「第96回全国高校サッカー選手権大会 東京都Aブロック予選 決勝」が、11月11日(土)、駒沢陸上競技場で行われました。

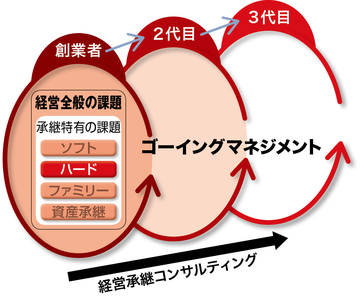

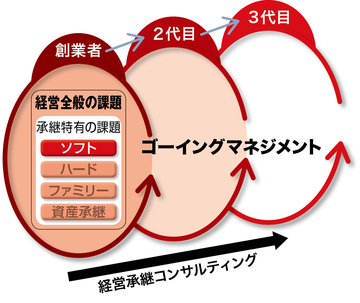

経営承継において、自社株の承継は避けて通れない問題だ。それはオーナー家個人の問題ではなく、会社にとっての経営課題でもある。三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、MURC)では、持株会社やM&Aを活用しながら、単なる自社株対策ではない、経営力強化を兼ねたソリューションを提案している。

11月18日(土)の第5回中学校学校説明会では、「入試に向けて」と題しまして、各教科の入試問題作成者が出題意図・傾向・対策を解説を行います。

時計の針が瞬時に逆戻りするレトログラード。その複雑機構を生かして時間の尊さを伝えるフランク ミュラーは、天才時計師にして時の本質に迫る稀有(けう)な哲学者でもある。文=菅原 茂 写真=奥山栄一

名刺交換のとき、ホテルにチェックインするとき、パーティーで握手したとき……。あなたの時計は、さりげなく見られている。身近にいる同僚や部下も、腕元は必ずチェックしている。なぜなら時計には、その人の趣味嗜好、物の見方考え方、そして経済力が反映されるから。だから、腕時計選びはおろそかにできない。本特集で知識を整理し、一生のパートナーとなる一本を見つけてほしい。

最新デジタル技術に基づく「デジタル変革」を実践し、ビジネス上の新たな価値を創出していくことこそが、今後の企業が生き残っていくうえでの重要なカギを握っている。それに向けて企業経営者は、AIやロボティック・プロセス・オートメーション(以下 RPA)、IoT、クラウドといったデジタル技術をいかに効果的に活用し、ビジネス上の付加価値向上へとつなげていくべきか――。「Watson」をはじめとするコグニティブ・ソリューションを中核に、技術提供およびコンサルティングの両面から、顧客のIT活用を新境地へと導き、デジタル変革を支援する日本アイ・ビー・エムの我妻三佳氏、平田明氏と、日本オラクルの桐生卓氏が語り合った。

企業が永続するためには、次世代の経営幹部育成と社内変革が不可欠だ。経営幹部の育成には、実践を通じた意識改革が必要で、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、MURC)では「ジュニアボード」という実践的な手法を用いる。北陸の優良企業であるスギノマシンに採用された事例を紹介する。

資生堂の社員が、異分野の企業やクリエイターと共同で制作したアート作品を展示する企画展『LINK OF LIFE』が10月26日、東京・銀座の「資生堂ギャラリー」で始まった。

中外製薬が増え続ける商品ラインナップを戦略的に管理するため、あるシステムの導入を決断した。その目的と導入結果は。

綿半グループのスーパーセンター事業がクラウド導入で過去最高売上を達成できたいのはなぜか。

ERPパッケージが国内で導入されるようになり、すでに20年が経過した。導入したERPを自社の業務に十分生かし切れていない現状がうかがえる。その状況を打開すると言われる「クラウドERP」のメリットは何か。

調達部門の重要性はわかっているのに、経営者は手を打てない。それはなぜか。

パソコンやスマートフォンの利用でビジネスパーソンの目の疲労が蓄積している。酷使される目の疲れで仕事の効率も悪くなり、それによる経済損失は莫大な額になる。ダイヤモンド・オンラインが実施したアンケート調査から浮かび上がった驚愕の事実をお伝えする。

あしたのチームが提供する人事評価制度は、企業にどのような利益をもたらすのか。「あしたの人事評価アワード2017」の最優秀賞企業、コプロ・ホールディングスに聞いた。