ベストセラー『統計学が最強の学問である』『統計学が最強の学問である[実践編]』の著者・西内 啓氏が、ついに待望の新刊『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』を発表。ダイヤモンド・オンラインでは、この『ビジネス編』の一部を特別に無料公開。ビジネスパーソンに必要な「統計力」の磨き方について、ヒントをお伝えします。

人事のアウトカムの設定は難しい

基本的には一度の分析でアウトカムは1つ、一方、説明変数の候補はいくつあっても構わないし、あればあるだけ最終的な分析結果がリッチなものになる可能性が高い

基本的には一度の分析でアウトカムは1つ、一方、説明変数の候補はいくつあっても構わないし、あればあるだけ最終的な分析結果がリッチなものになる可能性が高い

1つであれ複数であれ分析対象の範囲が決まったら、次はどのような変数を分析すべきかを考えていこう。

分析する変数には、その大小自体が求めるべき結果となるアウトカムと、そのアウトカムの大小の違いを説明するかもしれない変数である説明変数に分けられる、という話はすでに前章でしたところである。

基本的には一度の分析でアウトカムは1つ、一方、説明変数の候補はいくつあっても構わないし、あればあるだけ最終的な分析結果がリッチなものになる可能性が高い。

「利益をもたらしてくれる人材とそうでない人材の違いがどこにあるか」という問いを立てるとき、「もたらした利益額」がアウトカムだということになるが、その答えの候補として用意した説明変数以外の結果は分析からはわからないのである。たとえば性別と年齢ぐらいしか説明変数を用意していなかったのだとすれば、「どのような性格の人間が利益をもたらしてくれるのか」という知見が得られることはあり得ない。

ただここで問題になるのは、アウトカムの定義である。

先ほど企業戦略においては総資本利益率というアウトカムがおすすめだと述べた。これは上場企業であれば公開情報から、非上場企業であっても帝国データバンクなどの第三者に頼めば誰でも手に入る指標であり、また「どの方向に投資すべきか」という良い指針になる。売上が大きくてもまったく利益に繋がらない事業には投資すべきでないし、あがる利益額自体はそれなりに大きくても必要な資本が莫大すぎる事業であればこれも今さら投資すべきではない。

だが、企業や事業ごとではなく人材ということになると、これほどまで明確に利益に繋がる指標というものが定義されているわけではない。もちろん皆さんの会社は何かしら「会社に対してどれだけ利益をもたらしたか」を示すであろう指標を設定し、それをボーナスの支給や昇進の目安として使っているかもしれない。だが、そういった指標の設定を誤ってしまうと、非生産的なズルを繰り返したほうが、真面目に会社に貢献するよりも高評価に繋がってしまうのだ。すると、「数学的には正しいが、経営的にはまったく無意味」という、分析にかけたコストをドブに捨ててしまうようなレポートだけができあがってしまうのである。

たとえばこんな話がある。アメリカのある地域の警察官は勤務時間になるとすぐにパトカーに乗りこみ、ひたすら高速道路を走り回る。地域の治安は何ら改善しないにもかかわらず、なぜ彼らがこんなことをするのかと言えば、この地域の警察署では警察官の働きを、パトカーの走行距離で評価していたからである。本来なら「たくさんの地域をパトロールする真面目な警察官」に対して報いようという制度だが、パトカーの走行距離自体はあくまで手段であってゴールではない。そうしたギャップから、「まったく無意味だが数字上高評価」という行動が生まれてしまうのである。

人材の分析に用いるアウトカムの設定はこのような問題と常に隣り合わせである。

たとえばよくある営業マンの評価方法は、期間中にあげた売上額の大小で評価されるというものである。だが売上で評価することに問題がないのは、コスト面に大きな差がつかない場合だけである。仮にシステム開発や工事のようにコストの幅が大きいサービスを受注する営業などが、ただ売上だけで評価されるのだとすれば、手間と受注額が見合わないような注文を取り付けるというズルが成立してしまう。8千万円分のコストのかかる作業を1億円で売るよりも、どうやっても2億円分のコストがかかる作業を1億円で売るほうがたやすい。これは会社から見れば大損だが、顧客から見ればこうした営業の提案は他社より明らかにお得感があるので採用されやすいだろう。

そうしたほうが「売上」はあがるし、会社の中でもほめられて、ボーナスも手厚く、出世も早い、ということに気がつけば、当然意識してかせずしてか、こうしたズルをする営業も出てくるはずだ。しかしながら、こうしたプロセスを繰り返した挙句、営業担当の幹部が全員「ズルして会社に損失を与えてきただけ」の人間になってしまえば、この会社はどうやって収益をあげたらよいのだろうか?

また、同じ営業の仕事でも、飛び込み営業のように個人プレーで数字の説明がつくようなものばかりではない。見込み客のリードを作り、信頼関係を築き、技術的な質問に逐一答え、最後の一押しで契約までこぎ着ける、といった一連のチームプレイの中には、目に見える売上に直接繋がらないものの全体として大きな役割を担う者もいるかもしれない。

ここでもし、営業担当者として締結した契約の粗利だけを見ていたのでは、まるで11人全員がセンターフォワードのサッカーチームのように、アンバランスな組織になってしまうのである。

「ランダム性を取り入れる」という工夫

また売上側に影響を与える仕事ではなく、定型的な作業をどれだけ効率的にこなせるか、という仕事についてもデータ分析を役に立てることができるが、この場合もアウトカムの設定についてはちょっとした工夫が必要である。

たとえば数百人以上のスタッフを抱える経理部門がさまざまな伝票を処理していたとして、誰でも思いつくアウトカムは「何件の伝票を処理したか」ということになるだろう。同じ時間でたくさん伝票を処理できる人とそうでない人がいる。その差がどこにあるかが明らかになるのであれば、たくさん伝票を処理できる人を増やし、そうでない人を数十名ほど異動させることで人件費を効率化させることができるかもしれない。

だが、こうした分析が成り立つのは「伝票1件にかかる手間」がどんな伝票であれほぼ均等、と見なせる場合のみである。

たとえば明細内に多数の商材が含まれ、そこに複雑な値引きの項目が含まれ、なおかつ海外との取引であるがゆえに為替レートなども考慮しなければいけない「1件」と、ただ「○○一式100万円+消費税」とだけ書かれた「1件」などが混在していればどうだろうか。おそらくは多くの会社では、ミスのないようベテランの優秀な経理スタッフが前者を担当し、新人が後者を担当することになるのではないかと思う。だが、これでは新人のほうが「処理した伝票の数」自体は多くなり高評価となってしまうかもしれない。

ではどうすればよいか。理想的な答えは「評価/調査のための一定期間、処理する伝票の分担をランダムに行なう」ことである。ランダムに割り振っている限り、新人だろうがベテランだろうが、処理する伝票の手間は平均的には一定になる。その状況で時間あたり何件処理できたかを比較すれば、それは公平なアウトカムとなりうるだろう。

もちろんこのデータを得るために致命的なミスが増えたり業務が止まったりしては元も子もないので、高難度の業務をこなせない従業員向けには「一定時間以上かけても正確に処理できないのでパス」という回答の選択肢を認めて、それを評価に組み入れてもよいかもしれない。あるいは、スタッフのスキルを何らかの基準で3階級程度(上級/中級/新人)に分割したうえで、明らかに高難度の業務は上級スタッフのみに割り振り、それぞれの階級内での優劣を分ける要因を探す、という分析をする手もある。

このように「評価の期間中だけランダム性を取り入れる」という考え方は、他の職種にも応用可能な話である。たとえばある若手営業マンのあげる利益が高いのは、できる上司にかわいがられ、良い顧客ばかりをあてがわれているだけかもしれない。あるいは単に売りやすい商品を担当しているに過ぎないのかもしれない。だとすれば、同じ商材に関する顧客リストをランダムに割り振り、そこから一定期間でどれだけの契約をとれるか、という評価をしたほうが真の業績を評価できると言えるだろう。

説明変数は広くアイディアを収集する

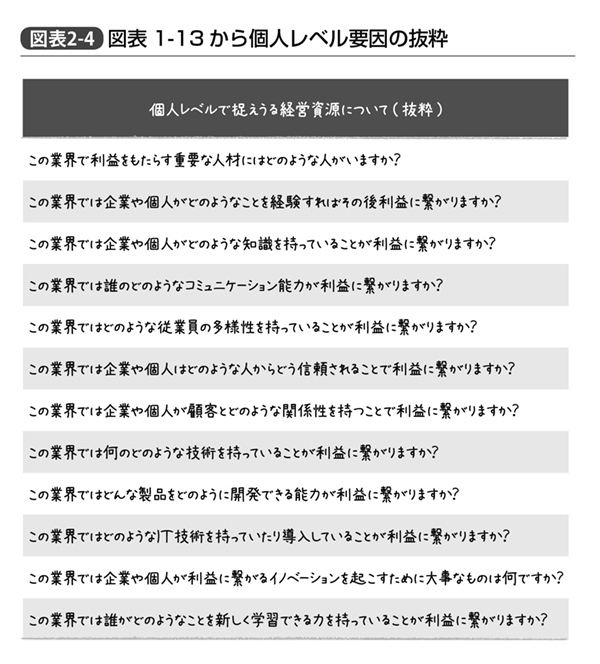

このように、アウトカムの設定はどの職種であれ注意深く検討する必要があるが、一方で説明変数については第1章のやり方とさほど変わりがあるわけではない。図表2‐4は第1章で示した重要な経営資源を考えるための質問リストから従業員個人レベルで捉えうるものを抜粋したものだ。こちらをもとに、その見識に信頼のおける社内外の関係者や、書籍、雑誌などからアイディアを収集してみよう。

また人材の捉え方は大きく分けると、いわゆるIQのような認知能力、特定の専門分野における知識、経験、ビッグファイブのような性格特性、デモグラフィック属性(年齢・性別・学歴など)などがある。このうち専門知識と経験は、筆記テストのようなもの以外に、ワークサンプルテストのような方法で測ることもできる。

また認知能力は一般知能gのような形で捉えるもののほか「数的知性と言語的知性」のような2軸で捉えるものもあるし、初代『統計学が最強の学問である』で言及したように、心理統計学者ルイス・サーストンはさらに多く、以下の7つで知性を捉えるべきだと主張した。

(1)空間や立体を知覚する空間的知能

(2)計算能力についての数的知能

(3)言葉や文章の意味を理解する言語的知能

(4)判断や反応の速さに繋がる知覚的知能

(5)論理的推論を行なう推理的知能

(6)言葉を速く柔軟に使う流暢性知能

(7)暗記力を示す記憶知能

自社の職種の中で特に流暢な会話が大事だとか、記憶力が大事だとか、映像/空間的な状況把握が重要そうだと考えられるのであれば、それも説明変数の候補を探すためのアイディアとして採用してもいいだろう。

残念なことに私の知る限り、日本語で簡単にサーストンの7因子知性を測定できる、というテストや尺度は存在していないが、たとえば流暢に話せるかどうかを簡単に調べたいだけであれば、「面接で想定外の質問をしてみたときに、(内容はどうあれ)どれぐらい流暢に返せるか」を5段階で評価してみればよいのである。

さらに、最近では非認知能力と呼ばれるものも近年の経営学や教育学で注目されている。非認知能力とは「IQのような認知に関わる能力ではない能力」という意味である。日本でもダニエル・ゴールマンらによってビジネス展開がなされるEQすなわち「心の知能指数」が一時期話題になった。こうした非認知能力の中でも特に自分をきちんとコントロールできるか、というセルフコントロールが高いと、IQ以上に仕事での成功を説明するという研究すらある。

後述するように、質問紙あるいは自記式テストとしてのEQをそのままビジネスに利用しようとするといくつか注意しなければいけない問題もあるのだが、それはあくまで実際のデータ収集、あるいは調査の時点で考えるべきことである。ひとまずアイディアの収集という観点では、このようにさまざまな可能性を考え、その中でも特にどのような説明変数のデータを得なければいけないのかを考えていこう。

![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(3)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/a/4/360wm/img_a49d8ea946f0cc97e9de65d5bc3a5ea0171690.jpg)

![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(2)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/7/9/360wm/img_7998c021c4f8b8f8a50c5a55c7d68f70332090.jpg)

![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(1)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/e/c/360wm/img_ec11a0706f1a357b239ff77876a4d68e116826.jpg)