人材あるいはそれと関連する組織要因というケイパビリティは、重要とはいえあくまで企業の収益性と関係する強みの一部だ

人材あるいはそれと関連する組織要因というケイパビリティは、重要とはいえあくまで企業の収益性と関係する強みの一部だ

ここまでの話をまとめておこう。第1章では戦略分析における重要な観点として、「どのような市場で戦うか」という外部環境と、社内のケイパビリティ、経営資源といった強みを紹介した。また、一般論としてはこの企業ごとの強みのほうが収益性をよく説明しており、企業の収益性の3割~5割ほどは、その企業がどのような強みを持っているかで説明がつく、というのが経営学者たちが発見した事実である。

企業の強みには人材と組織の状況、モノやお金といった有形資産、マーケティングなどで得られる無形資産、保有する技術などさまざまなものがあるが、本章ではまずこのうち人材面での強みという点に着目した。実際の先行研究として、最も優秀なプログラマーはダメなプログラマーの10倍、平均的なプログラマーの5倍もの生産性を示す。

またシュミットとハンターが85年間にもわたる大量の研究を整理した結果、優秀な従業員は平均的な従業員と比べて特にスキルを必要としない単純作業のようなものでさえ19%、専門性を必要とする仕事や管理職においては48%も生産性が高いという結果を示した。企業内の人材の多くが優秀な者であるかどうか、という観点で適切にデータを活用すれば素晴らしい成果もあげうるのである。

ただし注意しなければいけないのは、いわゆるIQのような指標を用いて、一般論として優秀かどうか、という観点で職種を問わず採用するやり方はあまり効率的でないということである。リーダーシップを研究する多くの経営学者たちがすでに1990年代頃には気づいていたように、優秀かどうか、あるいは生産性が高いかどうかは、個人の持つ特性と状況の相性が良いかどうかという状況適合問題なのである。

前述のシュミットとハンターによる職種を問わないシステマティックレビューの結果では、IQやSPIのような一般認知能力テストは業績の26%ほどを説明するとされた。一方ヴィンチュールらによって行なわれた営業スタッフの業績についてのシステマティックレビューの結果では、一般認知能力は営業成績に対して1%ほどの説明力も持たなかった。

これがもし日本国内においても当てはまるのだとすれば、大企業がただひたすらに高学歴でSPIの得点が高い者を採用し、特に本人が志望しているわけでも何らかの適性を見せているわけでもないのに彼らを営業職につかせる、というのは、たいへんもったいないことである。それは、企業としても採用された本人としても、あるいは日本社会全体としても、だ。

ヴィンチュールらによるエビデンスによれば、それよりも営業に対する興味や適性、誠実性といったものを中心に選抜したほうが効率良く優秀な営業マンを採用できる可能性が高いのである。

だが逆に、自社の業績を左右する特定の職種について、どのような能力や特性が高い生産性や業績に繋がり、一方どのような能力や特性はそれほど重視しなくてもいいのか、ということをデータから明らかにすることができれば、その仕事を天職とする素晴らしい人材を獲得することがずいぶんやりやすくなるだろう。

あるいは、今いる従業員に対して必要な研修や仕組みを提供することで生産性や業績を大きく向上させることもできるかもしれない。

状況適合理論という考え方に基づくと、必ずしも世界の学者たちが明らかにした「どのような人間の生産性が高いか」という一般論は必ずしもあなたの会社で当てはまるとは限らない。だが、現実に存在する自社のデータをうまく分析すれば、競合他社がまだ気づいていない、成功する人材の秘密を発見することができるかもしれないのである。

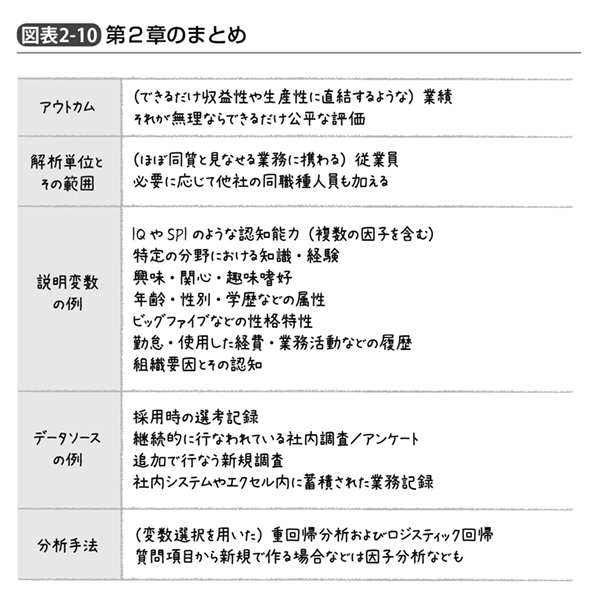

そのために本章では図表2‐10に示すような分析を提案した。

アウトカムは可能な限り収益性や生産性に直結するよう、注意深く設定された業績である。もし個人があげた利益や売上の額が明らかなのであればその数字を、あるいはその負荷に偏りがないよう調整した形で作業量を、といったように工夫する。またこうした客観的な指標がどうしても使いにくいということであれば、できるだけ公平に、その人が優秀かどうかを評価してもらった結果をアウトカムとする。この場合、上司に気に入られるだけの人間が高評価となってしまわないように、同僚などからの評価もあわせて用いたほうがよいかもしれない。

解析単位は人間で、分析対象とするのは営業なら営業、サービススタッフならサービススタッフ、というように、できるだけほぼ同質と見なせる業務に携わる従業員が基本となる。最低でも数十人、できれば数百人といった人数が分析対象となるのが望ましいが、逆に該当者が数万人にもなるようであれば、同じサービススタッフでも対応する顧客や扱う商材の種類によって「できるだけ同質」となる範囲で分けたほうがいいかもしれない。

また、社内だけでは人数が足りないとか、データが偏ってしまうということであれば社外の従業員も分析に加え、第三者から説明変数とアウトカムについて評価してもらった結果を分析する、というやり方も考えられる。

説明変数としてよく考えられるものには、まずIQやSPIの得点のような認知能力がある。認知能力には、一般認知能力という形で1つの軸にまとめられるもののほか、数的処理能力や言語処理能力など、複数の軸に分けた状態で算出される得点もある。また、その仕事で必要になる専門的な知識や経験、スキルや資格のほか、業務に対する興味関心や、その人がどのような趣味嗜好を持っているか、という点も、採用選考時に何気なく収集されているデータであるがそれぞれ重要な説明変数となり得る。

さらにビッグファイブをはじめ、心理学者たちが考え出したさまざまな心理特性もしばしば先行研究で業績との関連性が指摘されるところであるので、こうした調査がすでに行なわれていないか、あるいは新規に行なうことができないか検討してみるとよいだろう。このほか、勤怠や経費、業務活動などの履歴をうまく社内システムなどから引き出すことができれば、これも1つの有用なデータである。

なお、本章ではここまで話が拡散しないようあえて「個人の能力や資質」というところに絞って言及したが、これ以外に考慮すべき説明変数として、組織的な要因というものもある。たとえば職場の人間関係がどうか、とか、社内の雰囲気はどうか、とか、上司と部下の関係はどうか、といったものである。70頁の図表1‐13を見直して、組織要因についても分析に加える余地はある。

具体的には、優秀であるはずの個人であっても、失敗が許されずお互いに足を引っ張ろうとする雰囲気がある職場ではその能力を発揮できないかもしれない。一方で、その人自身はそれほど業績をあげていなくても、社内の雰囲気を前向きにし、同僚が自分の仕事に集中できるようさまざまな支援を行なえる従業員というのは、こうした組織的要因の改善を通して、思った以上に大きな貢献を果たしているかもしれないのだ。

従業員満足度調査のためのフォームはさまざまな企業や研究者が開発しており、その中には人間関係や企業文化、職務、給与や福利厚生制度に対するさまざまな認知について調べるものがある。こうした調査を追加で行なうか、あるいはすでに行なっているものがあればそのデータを含めて分析するだけで、どのような組織要因が重要で、それをどのように改善することがどれほど業績に影響するのか、ということが示唆されるはずである。

なお、システマティックレビューによりすでに示されているエビデンスとしては、従業員満足度が高いと生産性も高くなる傾向にあるし、職場の社会関係資本、すなわち同僚や上司が信頼できると感じているかどうかといった度合いも高いほうが生産性は上がる。一方で、従業員の入れ替わりは少ないほうが生産性は向上する。可能であれば実際に調査を行なう際、こうした項目についても聞いておくとよいかもしれない。

さらに、多くのビジネスマンにとってコントロールしがたいところかもしれないが、ある意味究極の人事とは経営陣を誰にするか、というものである。たとえばコロンビア大学のハンブリックらは1984年に、経営層の能力や特徴が企業の能力や特徴を基礎づけるという上層部理論を提唱した。ただの年功序列や派閥ではなく、またお座なりなアセスメントセンター評価だけでもなく、真に優秀な経営者とはどのような人物なのかを明らかにし、それに基づいた役員人事をとることができれば、全社的な業績に大きな影響を及ぼすかもしれない。

これらのデータに対する分析手法だが、アウトカムが売上など数字の大小で表されるような定量的なものであれば第1章と同様の重回帰分析を、一方「優秀か否か」といったような定性的な違いで表されるようなアウトカムに対してはロジスティック回帰を用いる。必要に応じてステップワイズ法などの変数選択を行なうのも同様である。また、自前で質問項目を新規に作ったり、内容の重複する複数の尺度を同時に分析に用いた場合には因子分析による縮約が必要となることもある。

こうした分析結果が果たして本当に収益性に繋がる因果性を示すものなのか、多少高度な手法を用いたところで、我々はどうやっても完璧に保証することはできない。しかしながらこうした手法から得られる分析結果は、「変えられる説明変数は変える」「そうでなくても狙いをずらす」という2つの考えに基づき、収益性を改善するための具体的なアクションを示唆することはできる。

何らかの能力や心理特性が業績に繋がるのであればそれらを強化する方法はないだろうか? 強化する方法がないとしたら、すでにそうした能力や特性を持っている者を積極的に採用するためにどうすればいいだろうか? こうしたアクションを考えることができれば、あとはランダム化比較実験によって、実際そのアクションがどれほどの収益性に繋がるのかを検証すればいいだけだ。

以上のような分析を行なえば、きっとみなさんの会社でも、収益性に繋がる重要なケイパビリティと、それを伸ばして収益に繋げるためのアクションを考えることができるだろう。

しかしながら、人材あるいはそれと関連する組織要因というケイパビリティは、重要とはいえあくまで企業の収益性と関係する強みの一部である。金融資産や他社にマネのできない設備といった強みはおいそれと手に入れられるものではないが、これ以外にもマーケティングなどで得られる無形資産(ブランドイメージや顧客、パートナーとの関係性など)、保有する技術などといった強みについても考える必要があるだろう。

ちなみに「どのようなイメージが収益に繋がるか」「どのような技術を使った製品が収益に繋がるか」といった話は人材の状況適合理論よりさらに考慮すべき条件が複雑になる。扱う商材によって、あるいはターゲットとする顧客層によって、どんなイメージや特徴の製品が魅力的と受け取られるのかは大きく異なってくるのだ。

だがもちろんこうした複雑な問題に対しても経営学者たちはすでにセオリーを作り上げている。それが次章で述べる、マーケティングの考え方なのである。

![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(7)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/c/5/360wm/img_c5534e5cf1c4734b2ca5bc43acaf80ca122280.jpg)

![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(6)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/f/7/360wm/img_f7090953bf0d5634e124a08630961a5c437131.jpg)

![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(5)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/c/2/360wm/img_c2577c6d44fec5ad13b2871b65d31773332051.jpg)

![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(4)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/4/360wm/img_2424295561493df236d175692cd7bcdb452979.jpg)