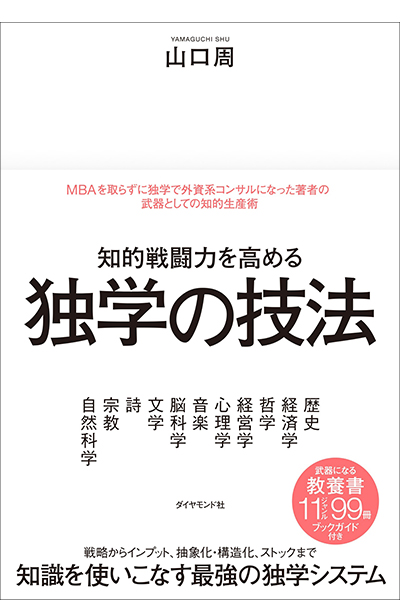

イノベーションに必須と言われる「常識を疑う」という態度。だが、何でもかんでも疑えばいいということではない。クリティカルに考えられるようになるには、物事を相対化できる知的ストックが必要なのだ。MBAを取らずに独学で外資系コンサルタントになった山口周氏が、知識を手足のように使いこなすための最強の独学システムを1冊に体系化した『知的戦闘力を高める 独学の技法』から、内容の一部を特別公開する。

知的ストックで常識を相対化する

知的戦闘力を高めるためには、インプットされた情報をいかに効率的にストックし、自由自在に活用するかが求められます。

そのためには、まず知的生産に役立つための知的ストックの厚みを増す必要があります。厚い知的ストックを持つと、目の前の常識を相対化できます。

一般に、常識とは絶対的なものだと考えられています。誰にとっても疑いようがないからこそ常識になっているわけで、人それぞれですよねということになれば、それはそもそも常識ではないことになります。この「絶対的で動かしがたい常識」を、厚い知的ストックを持つことで相対化できます。

わかりやすい例として「終身雇用」と「年功序列」の問題を取り上げましょう。日本には、この二つの人事慣行が日本的な伝統に根付いた一種の民族的な慣習であると考えている人が少なくありませんが、これはありがちな勘違いで大きく事実と異なっています。

まず「終身雇用」という言葉は、私の古巣でもあるボストン・コンサルティング・グループの初代東京事務所代表であったジェームズ・アベグレンが1958年に出版した著書『日本の経営』の中で初めて用いた言葉で、いわば「新造語」です。

アベグレンは、この他にも日本企業の特徴として「企業別組合」と「年功序列」を挙げています。つまり、日本の伝統的な人事慣行でもなんでもなく、二桁の経済成長が10年以上も続くという「歴史的に見て例外的に特殊な時期」において限定的に採用されていた人事慣行に過ぎません。

実際に、明治から大正にかけての労働統計を確認してみれば、勤続年数が10年を超える事務労働者は全体の数パーセントに過ぎず、多くの人は数年で職場が変わる状況だったことがすぐにわかります。つまり、年功序列や終身雇用というのは、日本の伝統的な人事慣行でもなんでもないということです。

こういった勘違いや錯誤は「目の前のことしか知らない」という知的ストックの貧弱さに起因しています。知的ストックを厚くし、知識の時間軸と空間軸を広げることで、目の前の常識が「いま、ここ」だけのものでしかない、という相対化ができるのです。

では常識を相対化できると何がいいのでしょうか?一言でいえば、イノベーションにつながるのです。イノベーションというのは、常に「これまで当たり前だったことが当たり前でなくなる」という側面を含んでいます。これまで当たり前だったこと、つまり常識が疑われることで初めてイノベーションは生み出されます。

ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセンは、著書『イノベーションのDNA』の中で、イノベーターに共通する特徴として、誰もが当たり前だと思っていることについて「Why?」を投げかけることができる、という点を挙げています。

確かに、数多くのイノベーションを主導したアップルの創業者スティーブ・ジョブズは、いつもこの「Why?」という疑問を周囲のスタッフに投げかけていたことで知られています。イノベーションというのは常に、これまでの常識を相対化し、疑うところから生まれています。

一方、すべての「当たり前」を疑っていたら日常生活は成り立ちません。どうして朝になると自然に目が覚めるのだろう、どうして人間は昼間に働き、夜に休むようになったのだろう……いちいちこんなことを考えていたら哲学者にはなれるかもしれませんが、日常生活は破綻してしまうでしょう。

ここに、よく言われる「常識を疑え」という陳腐なメッセージのアサハカさがあります。イノベーションに関する論考によく見られる「常識を捨てろ」とか「常識を疑え」とかといった安易な指摘には「なぜ世の中に常識というものが生まれ、それが根強く動かし難いものになっているのか」という論点についての洞察がまったく欠けています。

「常識を疑う」という行為には実はとてもコストがかかるのです。一方で、イノベーションを駆動するには「常識への疑問」がどうしても必要になり、ここにパラドクスが生まれます。

結論からいえば、このパラドクスを解くカギは一つしかありません。重要なのは、よく言われるような「常識を疑う」という態度を身につけることではなく、「見送っていい常識」と「疑うべき常識」を見極める選球眼を持つということです。そしてこの選球眼を与えてくれるのがまさに「厚いストック」なのです。

「厚いストック」と目の前の世界を比べてみて、普遍性がより低い常識、つまり「いま、ここだけでの常識」を浮き上がらせる。スティーブ・ジョブズは、カリグラフィーの美しさを知っていたからこそ「なぜ、コンピューターフォントはこんなにも醜いのか?」という問いを持つことができました。

チェ・ゲバラはプラトンが示す理想国家を知っていたからこそ「なぜキューバの状況はこんなにも悲惨なのか」という問いを持つことができたのです。

目の前の世界を、「そういうものだ」と受け止めてあきらめるのではなく、比較相対化してみる。そうすることで浮かび上がってくる「普遍性のなさ」にこそ疑うべき常識があり、厚いストックがそれを映し出すレンズとして働いてくれるということです。