|

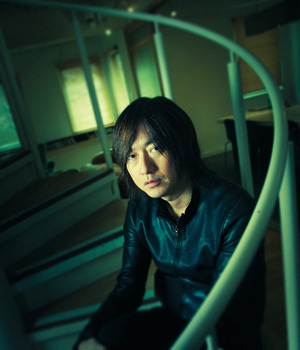

| 写真 加藤昌人 |

「もの」ではなく、「こと」をデザインしている。それは「記憶に形骸的な痕跡をつくるのではなく、記憶の結び目をつくること」だと言う。

われわれは赤ん坊の頃のおしゃぶりに始まって、あらゆる刺激を内部に蓄積してきた。だから実際に触らなくとも、嗅がなくとも、もう手触りやにおいを知っている。では、記憶を覚醒させるものは何か。「それが言葉である」。

デザイナーという定義が近年、その各勢力で胡散臭さを纏ったとすれば、原研哉の仕事は、最小限の表現で美意識の存在を認めさせるという点で、むしろ詩人に近い。

近著『白』では、「白があるのではない。白いと感じる感受性がある」と哲学した。「深い森のなかに咲き乱れる真っ白な花。でも背後に白いコピー用紙を置けば、それほどでもないことに気づく。

花弁は水分をたたえた重たい白だ。だが、心に届く白は鮮烈に白い」。つまり「白さを探すのではなく、白いと感じる感じ方を探る」のである。

そもそもわれわれはなぜ、白に特別な感情を抱くのか。「白は混沌のなかから発生する生命あるいは情報の原像である」。確かに卵も乳も、そして骨も白。白は生命の周辺にある。日本文化も同じだ。

「かつて谷崎潤一郎はその著書『陰翳礼讃』のなかで、日本の美意識を見立てる透視図の消失点を陰翳に見た。対照である明度の極点にもう一つの消失点があると思う」。

原の言葉に導かれ記憶に白をたどると、陰翳もまた深さを増した。

(『週刊ダイヤモンド』編集部 遠藤典子)

原 研哉(Kenya Hara)●グラフィックデザイナー 1958年生まれ。武蔵野美術大学大学院修了。現在同大学教授、日本デザインセンター代表。デザインの領域を広くとらえ多方面にわたるコミュニケーションプロダクトに携わる。日本文化デザイン賞ほか受賞多数。著書に『デザインのデザイン』(岩波書店、サントリー学芸賞)など。10月31日までギンザ・グラフィック・ギャラリーにて「白」原研哉展。