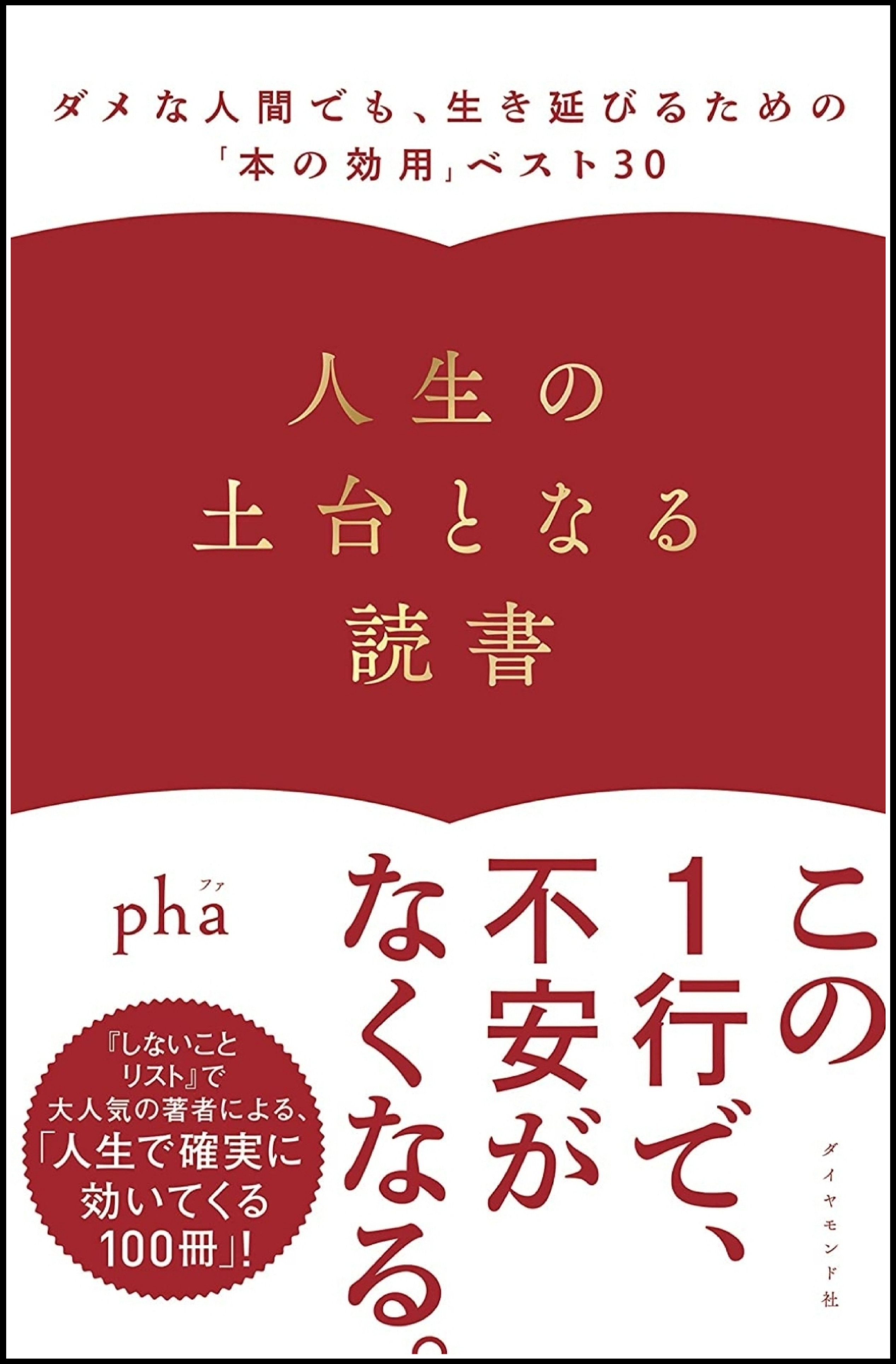

「元・日本一有名なニート」としてテレビやネットで話題となった、pha氏。

「一般的な生き方のレールから外れて、独自のやり方で生きてこれたのは、本を読むのが好きだったからだ」と語り、約100冊の独特な読書体験をまとめた著書『人生の土台となる読書』を上梓した。

本書では、「挫折した話こそ教科書になる」「本は自分と意見の違う人間がいる意味を教えてくれる」など、人生を支える「土台」になるような本の読み方を、30個の「本の効用」と共に紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

勝手に頭の中で「物語」を作るのを止めてみる

人間の直感は、頼りになるときもあるけど、間違えることも多い。

間違えないためには、直感が得意な状況と苦手な状況があるのを知っておくことが大事だ。

どういうときに直感は頼りになって、どういうときはあてにならないのか。

それを僕は、麻雀やパチンコといった「ギャンブル」を通して学んできた。

人間は「物語」を見出してしまう

ギャンブルの世界には、「流れ」や「ツキ」といった概念がよく出てくる。

たしかに、自分で実際に麻雀を打っていても、「なんか流れが来ていて勝ちまくっている」とか「今日は全然ツカない」と感じることが多い。

しかし、片山まさゆきの麻雀マンガ『ノーマーク爆牌党』には、ツキや流れを全否定する鬼押出というキャラが出てくる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それは打ち手の思い込みなんだよ

実際にあるのは関連性のない偶然が積み重なった現象だ

それが結果としてツキや流れに見えるだけなんだ

『ノーマーク爆牌党』2巻より引用

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

では、なぜ人間は実際には存在しないツキや流れを感じ取ってしまうのだろうか。それは、「人間の心が弱いからだ」と言うのだ。

たとえば、サイコロで5回連続で「1」が出たとする。そうすると次に出るのは何だろうか。次もやっぱり続けて「1」が出るだろうか。それとも、そろそろ「1」が出るのは限界だろうか。

答えは簡単だ。どんなときでも次に「1」が出る確率は6分の1だ。

しかし人間は、5回連続で「1」が出たということに、どうしても意味を見出してしまう。「次も『1』が来る」あるいは「もうさすがに来ないだろう」と思ってしまう。

それは、人間は、世界の中に「物語」を見出すことで生存確率を上げてきた生き物だからだ。

「無意味」に耐えられるか

自然界では、「痕跡があるから近くに獣がいる」とか「こういう雲が出ると天候が崩れる」など、原因と結果を結びつけて、物語を作って推測することが有効だ。だから、人間はそんなふうに進化してきた。

しかし、サイコロをひたすら振るといった純粋な確率勝負の場では、そうした思い込みは通用しない。そこにあるのは文脈も意味もない、ただのランダムな結果だからだ。

それにもかかわらず、人間の脳は物語を作るのがクセになっているので、勝手な物語を作り上げてしまう。

だから、人間は確率を判断するのが苦手なのだ(人間が確率を苦手な例としては、確率を扱った「モンティ・ホール問題」を、天才数学者と呼ばれたポール・エルデシュが間違えた、という話が有名だ)。

人は無意味に耐えられない。

どんなことでもそこに意味があると思いたがる。人間の弱い心は、ランダムな物事の中に、勝手に意味や意図や意思を読み取ってしまう。

これも、人間の脳が持っている「認知バイアス」の一つだ。

つまり、ギャンブルというのは、架空のわかりやすい意味や物語を信じたくなる自分の心との闘いなのだ。

正しいのは確率だけだ。余計なことを考えずに、淡々と確率に従って打ち続ける人間だけが勝つことができる。

それはギャンブルに限らず、仕事でも一緒だ。自分勝手な物語を作らずに、一番効率のいいやり方を冷静に選ぶ人が、一番勝率が高い。

ただし、まったく物語や意味を持ち込まず、確率だけに従って行動するのは、とてもつまらない作業ではある。

無意味の中に勝手な意味を読み取るからこそ、人はただサイコロを振り続けるだけのゲームに物語性を見出して楽しむことができる、とも言える。

1978年生まれ。大阪府出身。

現在、東京都内に在住。京都大学総合人間学部を24歳で卒業し、25歳で就職。できるだけ働きたくなくて社内ニートになるものの、28歳のときにツイッターとプログラミングに出合った衝撃で会社を辞めて上京。以来、毎日ふらふらと暮らしている。シェアハウス「ギークハウス」発起人。

著書に『人生の土台となる読書』(ダイヤモンド社)のほか、『しないことリスト』『知の整理術』(だいわ文庫)、『夜のこと』(扶桑社)などがある。