安全性と有効性が確認された

不妊治療も3割負担で利用できる

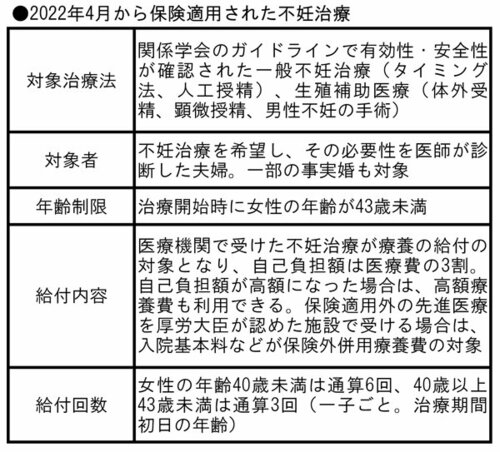

保険適用の条件は次の通りだ。

健康保険で受けられる不妊治療は、生殖医学会など関係学会のガイドラインで、有効性と安全性が確認されたものだ。これまでも保険適用されていたタイミング法に加えて、排卵の時期に合わせて精液を子宮内に注入する人工授精、卵子と精子を体外に取り出して受精させる体外受精・顕微授精も、今回の診療報酬改定で保険収載された。

診療報酬は、保険診療で受ける医療の価格を示したものだが、品目表としての役割も持っている。つまり、「健康保険を使って受けられる医療のメニューはコレです」と、保険診療の範囲も示している。

これまで不妊治療は、医師の裁量によって行われていた。だが、今回の保険収載に伴い、安全性と有効性が認められたもののみが、健康保険で受けられる治療の範囲としてメニューに載せられることになった。また、その他の医療行為と同様に、治療法のひとつひとつに単価が決められ、健康保険が適用された不妊治療については、全国一律の公定価格で受けられることになった。

今回、保険収載されなかった治療法については、先進医療の枠組みでの利用ができるものもある。厚生労働大臣が認めた施設で、先進医療の枠組みにある不妊治療を受けた場合、健康保険が適用された入院や検査などは保険外併用療養費の対象となり、実質的な混合診療が認められている。

また、今回、保険収載されなかった不妊治療でも、今後の治療実績に応じて保険収載される可能性もある。また、引き続き特定治療支援事業からの助成を受けられる自治体もある。

ただし、不妊治療の対象者や給付回数は2022年3月までの特定治療支援事業の助成金と同じで、利用できるのは治療開始時に女性の年齢が43歳未満の夫婦に限られる。また、1子当たりの給付回数は、40歳未満が通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回だ。

保険適用の開始当初は混乱も予想されるため、2022年4月2日~9月30日までの間に、40歳、または43歳の誕生日を迎える人には経過措置も設けられている。また、保険適用前から不妊治療していた場合に冷凍保存した胚も、助成金の指定医療機関や学会に登録している医療機関なら利用できる。