第1に、上司の「不安」を見極めて、それを軽減する材料を徹底的に揃えます。

通常の業務プロセスを逸脱したイレギュラーな案件ですから、前例やマニュアルなどの頼りになる「判断基準」がありません。自分の意思決定に自信がもてないのも当然のことでしょう。

であれば、ユーザー・インタビューやアンケートを実施したり、実証実験で得られたデータを集めたりすることによって、できる限りの「安心材料」を用意するといいかもしれません。

あるいは、大学の研究者や実業家、コンサルタントなど、「その道の権威」とみなされている人のお墨付きをもらってくるのも一案でしょう。

実際、私はリクルート時代に、インターネットへの事業拡大を訴えるために、経営企画部と画策し、業界の著名人をお招きして役員向けの勉強会で講演をしていただいたことがあります。その効果は絶大でした。一社員である私がどれだけ力説しても聞き入れてもらえなかった事業提案に対する風向きが、「権威の力」一発で大きく変わったのです。

もちろん、こうした「安心材料」を揃えても確証が得られるわけではありません。

しかし、万一よい結果が得られず、上司の意思決定責任が問われる局面が訪れたとしても、「これだけの根拠をもとに下した合理的な判断だった」と“言い訳”に使えることに意味があります。

これらはほんの一例。上司のタイプによって、あるいは置かれた状況によって、対応策は異なります。ただ、多少の手間はかかりますが、このように「安心材料」(あるいは“言い訳”)を提供することができれば、上司の「不安」も和らいでくるはずです。そして、起案に対して前向きな反応を示し始めるでしょう。

ただし、これだけでは決め手に欠けます。

上司に意思決定を迫るためには、もう一押しが必要です。

意思決定を促す「北風」と「太陽」

そこで、第2のステップに移ります。

「北風と太陽」のたとえがありますが、その「北風」を用います。不適切な表現かもしれませんが、ちょっとした“脅し”をかけると言ってもいいでしょう。

例えば、

「このままでは、ライバル社に遅れをとって、将来、取り返しのつかない痛手を被ることになりかねません」

「このニーズにいま応えなければ、ユーザーが離れていってしまいます」

「いま決断しなければ、この起案をともに検討してきたチームのメンバーの士気に悪影響を与えることが心配です」

などと、いま意思決定をしないことのリスクを伝えるわけです。

いわば、匕首(あいくち)を突きつけて、「意思決定から逃げてはいけない」と覚悟を迫るようなものです。

これは、ビジネス交渉においてはある種「正攻法」ではありますが、相手はあくまで上司ですから、あまりに強く迫りすぎるのは逆効果。上司に嫌悪感を抱かれると、かえって目的を果たすことが難しくなってしまいます。ですから、さりげなく、ほんの一言、“ちょい見せ”くらいに留めるのが賢明です。

そのうえで、第3のステップに進みます。

上司の「退路」を断ったうえで、その背中を強く押すのです。

ここでは、「太陽」を用います。この起案を認めることで、どのような可能性が広がるのか、そのワクワクするような未来像を描き出すのです。上司が共感するビジョンや将来像を示すことができれば、上司が「よし、わかった」と勇気をもって意思決定する可能性が格段に高まるのです。

それでも、意思決定を逡巡するようならば、もう一度、相手の不安を低減させる一言を言い添えてもいいでしょう。例えば、「今回の提案にかかるコストについて、新たな予算は必要ありません。予算的にはノーリスクでトライできます」などと伝えることで、相手に思い切ってもらうわけです。

この3つのステップが、私が決裁者に意思決定を迫る常套手段でした。

もちろん、上司のタイプに応じて、プロセスに微調整は必要ですが、この3つのステップを基本フォーマットにすれば、意思決定を渋る上司から「決裁」を勝ち取る確率は確実に上がります。

最大の決め手となるのは「北風と太陽」ですが、これだけだと上司を操作しようとしていると感じられる恐れがあります。だから、しっかりと「安心材料」を用意して、上司の「不安」を取り除いておくことが重要。そのうえで「北風と太陽」を用いることで、上司を自然な形で意思決定へと導くことができるのです。

ともあれ、こうした「ディープ・スキル」の出発点となるのは、先ほども述べたように、身も蓋もない「現実」を認めることです。

「上司の意思決定」に限らず、職場でなんらかの問題に遭遇したときに、私たちはついつい「正論」を持ち出しがちですが、それでは問題をこじらせるばかり。それよりも、身も蓋もない「現実」を認めることでこそ、問題解決に向けた「実践的な知恵」が生まれるのです。

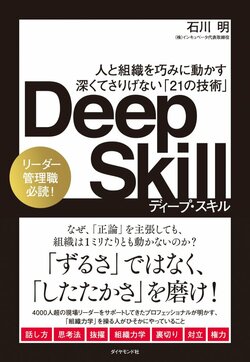

(本記事は『Deep Skill ディープ・スキル』(石川明・著)から抜粋・編集したものです)