多くの企業が取り組む「ESG経営」。社会での重要性は高まっているものの定着しているとは言いがたい。しかし、すべてのステークホルダーの利益を考えるESG経営こそ、新規事業の種に悩む日本企業にとって千載一遇のチャンスなのである。企業経営者をはじめとするビジネスパーソンが実践に向けて頭を抱えるESG経営だが、そんな現場の悩みを解決すべく、「ESG×財務戦略」の教科書がついに出版された。本記事では、もはや企業にとって必須科目となっているESG経営の論理と実践が1冊でわかる『SDGs時代を勝ち抜く ESG財務戦略』の出版を記念して著者である桑島浩彰氏、田中慎一氏、保田隆明氏にインタビューを行なった。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

イノベーティブで業績もいい組織のつくり方

――アカデミックの世界では、「ESG経営」について、どのような研究が行なわれているのでしょうか。

保田隆明(以下、保田):研究の世界でも、ビジネスの世界でも関心が集まっているのは、結局のところ、「ESGは業績に効くのか、効かないのか」、すなわち「儲かるのか、儲からないのか」の1点になります。

では、世界の研究者たちはどのような結論を導き出しているのでしょうか。「ESG経営をすればこうなる!」と力強く言えればいいのですが、残念ながら現状は千差万別と言わざるを得ません。

つまり、「ESG経営をすれば業績が上がる」と結論づけている研究もあれば、少数ながら「かえってマイナスになる」という研究結果もありますし、「経営に及ぼす影響は、プラスマイナスゼロで中立的だ」とする研究も存在しています。

「ポジティブ」な結果を導いている研究が多いのは事実ですが、「ポジティブな結果を見たい」と思って分析すれば、ポジティブな結果になることもありますから、そのあたりは割り引いて考えなければなりません。また、こうした研究結果を見る際には、鶏が先か、卵が先か、わかりづらいことも多く、そのあたりも考慮して見ていくべきでしょう。

もちろん、大半の研究においては「逆の因果関係」を取り除いたうえで分析していますが、たとえば、もともと業績がよい会社がESGに取り組んでいるのか、ESGに取り組んだから業績がよくなったのかを区別するのは容易ではありません。

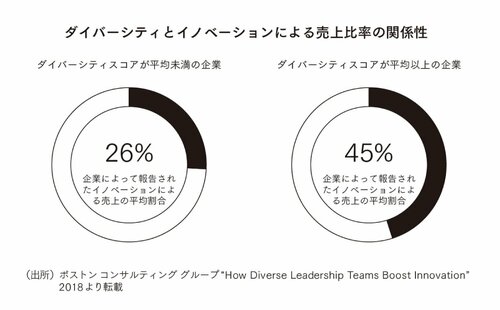

一方で、研究によって明確になった点もあります。それはESGの「S」の範疇である「人的資本経営が企業の業績にどう結びつくのか」についてです。先日、私たちの書籍に掲載しているグラフと同じものを用いた記事が『日本経済新聞』にも載っていましたが、「人的資本経営に取り組んでいる会社のほうが業績はよく、なおかつイノベーティブである」ことははっきりしています。

『SDGs時代を勝ち抜く ESG財務戦略』より

『SDGs時代を勝ち抜く ESG財務戦略』より

では、人的資本経営とは要するに何かといえば、「ダイバーシティ&インクルージョン」に則った経営をすることです。まだまだ「ダイバーシティは大切だ」という認識に留まっている日本にとっては、今後、「インクルージョン」にも重きを置いた組織づくりをしていく必要があるのではないでしょうか。

心理的安全性を阻害する「男らしさ」

――メンバー一人ひとりが「インクルードされている」と感じられる組織には、どのような特徴がありますか。

保田:一言で言えば、「心理的安全性が高い」組織です。ハーバード・ビジネススクールのエイミー・C・エドモンドソン教授の著書『恐れのない組織』(英治出版)のなかでもクローズアップされたテーマで、近年、日本の識者の間でも重要視する声が高まっています。

「心理的安全性」を高める唯一の方法はありませんが、多くの日本企業のボトルネックとなっているものの1つに「男らしさを競う文化」が挙げられます。

たとえば、自分が属する組織が攻撃されそうになると反撃したり、既存の仕組みを改革する案が浮上すると「自分たちのやり方が否定された」と感じる人々から断固反対の声が上げるなども、「男らしさ」が浸透した組織の特徴と言えるでしょう。実際、「男らしさを競う文化は組織を不安定にする」ことは研究でも明らかになっています。

「男らしさ」は日本に限らず、世界の政治およびビジネスの現場にも存在しています。そして、この「男らしさ」が跋扈すると、組織は不安定になり、心理的安全性が阻害され、「自分は受け入れられていない」と感じるメンバーが増えてしまうのです。

田中慎一(以下、田中):たしかに、日本企業の現場で活動していると、役員の女性比率を上げることやクォーター制導入に対して、ネガティブな反応に出合うことはまだまだ多いですね。

7月に世界経済フォーラムが発表した「ジェンダーギャップ指数」で、日本は少しだけ前年よりも順位を上げましたが、依然としてG7のなかでは最下位のままです。にもかかわらず、この事実に問題を感じている人が少ないことに、私は強烈な危機感を覚えています。

「欧米からの輸入」ではなく、日本人自ら腹落ちさせる

――文化といえるレベルにまで浸透している「男らしさ」から脱却することは可能なのでしょうか。

保田:「男らしさの文化」は、組織づくり、仕事の進め方、コミュニケーション手法など、あらゆる領域に浸透していますから、その旗を降ろすのは簡単なことではありません。

ですから、私たちとしては、『SDGs時代を勝ち抜く ESG財務戦略』でさまざまな研究結果・成功事例を紹介しているように、「ダイバーシティ&インクルージョンのある組織のほうがイノベーティブで、業績がよくて、気候変動への取り組みもしっかりと行なわれていることは、研究結果としても明らかに出ています」と地道に伝え続けていきたいと考えています。

桑島浩彰(以下、桑島):あえて日本を擁護するなら、実はアメリカも消費者、従業員側からのボトムアップによって「サステナビリティ」に舵を切ったとは言い切れない面があります。イーロン・マスクのような人物が、「EVをやるぞ!」とスローガンを掲げながらトップダウンで推し進めているケースも多く、そのあとで、消費者、従業員側も腹落ちするという順番で浸透している印象を私は持っています。

一方の日本は、トップダウンもボトムアップもない状態で、突如、グローバルなマーケットから、「ESG」というテーマを突きつけられてしまったというのが、現在の状況です。

保田:バブル崩壊以降に取り入れたアメリカ型の経営手法で手痛い失敗をしたことも、日本人が「ダイバーシティ&インクルージョン」という概念を受け入れがたく思っている原因の1つではないでしょうか。株主資本主義、短期利益の追求といったアメリカ型の経営がもてはやされて、「だったら日本も……」と追随した結果、行き詰ってしまった苦い記憶があるため、経営陣のなかにも抵抗感を持つ人が多いのかもしれません。

桑島:その意味では、今、日本および日本人に必要なのは、「欧米企業が導入しているから」ではなく、「なぜ、日本企業の経営にESGが大切なのか」について、日本という文脈の中で自らの頭で考えて、腹落ちさせていくことと言えそうですね。