皆さんは「エピクテトス」という哲学者をご存じだろうか? 日本ではあまり知られていないが、「ストイック」(禁欲的)という生き方を打ち出した源泉のひとつであり、キリスト教、仏教、無神論など、様々な立場の違いを超えて、古今東西、多くの偉人たちにも影響を与えた古代ローマ時代の哲学者である(エピクテトスについては別記事を参照)。欧米では、古くから彼の言葉が日常の指針とされており、近年ではさらに注目を集めている。そのエピクテトスの残した言葉をもとに、彼の思想を分かりやすく読み解いたのが『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業』(荻野弘之・かおり&ゆかり著、ダイヤモンド社)。今回は、本書の著者である上智大学哲学科の荻野弘之教授に、その思想について解説してもらった。(初出:2019年9月16日)

「他人と同じことをしないでいながら

同じものを要求することはできない」

今回は、エピクテトスの以下の言葉を取り上げて解説したい。

【中略】

どなたかの宴席に君だけ招かれなかった、と言うのか。それは、食事が売られるだけの値段を君が招待主に支払わなかったからだ。招待主の方は、お愛想と交換に、お世話と交換に、食事を売っているのだ。もし君がそれで得になると思うのなら、それが売られるだけの値段に見合う代価を払えばよい。だが代価は払いたくないが愛顧は得たいと望むのなら、君は貪欲で愚か者だ。

ところで、君は食事に代わるものを何も持っていないというのか。そんなことはない、君は自分が褒めたくもない相手に愛嬌をふりまくことも、屋敷の入口にいる者どもの無礼を我慢することも、しないで済んだではないか。

会社や学校で、あるいは家族の中でさえ、およそ人間関係のあるところには、同じような立場にある者と比較して、自分だけが不当に疎(うと)まれているのではないか、嫌われているのではないか、差別されているのではないか、といった被害者意識が生まれるものである。ここでの文章は、おそらくそうした経験をもとに、世の中の不公平や不条理を訴えてきた人に対してエピクテトスが語った訓戒だろう。

当時のローマ社会では、富や地位のある名士(パトロン)の屋敷に毎朝のように庇護民(クリエンテス)が訪れ、様々な要望や相談を持ちかける習慣があった。訪問者たちは主人の家にやってくると、まず玄関奥にある中庭で順番を待ち、自分の番が来ると奴隷の案内係に伴われて執務室で主人と面会する。現代であれば、病院の待合室と診察室を想定すればよい。

その時、いつまでたっても順番が来なかったり、後から来たはずの客が自分より先に通されたりしたら、同じ庇護民の立場なのに不公平だ、あいつは自分より厚遇されている、何で差別するんだ、と誰しも不満に思うだろう。現代の我々だって、結婚披露宴に誰を招くか、旅行のお土産を誰に渡すか、常日頃から自分の知人たちを仕分けしながら暮らしている。

だが、こうした「不公平だ」と不満や失望を抱く者を諭すエピクテトスの態度は実に冷静である。会社の上司・同僚であれ友人であれ、招待をしたり土産を渡したりする対象に選ばれるかどうかは、それに先行する自分の働きかけ次第である。つまりそこでは、商品の売買のように、行為や恩義の相互交換が行なわれていることになる。

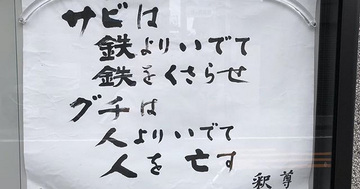

たとえば、自分には渡されなかったお土産を誰かがもらっているとすれば、その人は、お追従であれ奉仕であれ、何らかの贈答や営業努力をしているはずだ。別の言い方をすれば、自分が土産をもらえなかったのは、もらえた人と同じような行動をとっていないからであろう。

にもかかわらず、「土産をもらえなかった」と嘆くような人は、エピクテトスからすれば、貪欲で愚かな者に分類される。それはレストランの前で、お金を払わずに「食べられなかった」と言っているようなものだからだ。

「不公平」など、実はこの世に存在しない

上智大学文学部哲学科教授

1957年東京生まれ。東京大学文学部哲学科卒業、同大学院博士課程中退。東京大学教養学部助手、東京女子大学助教授を経て99年より現職。2016年放送大学客員教授。西洋古代哲学、教父哲学専攻。著書に、『哲学の原風景――古代ギリシアの知恵とことば』『哲学の饗宴――ソクラテス・プラトン・アリストテレス』(NHK出版)、『西洋哲学の起源』(放送大学教育振興会)、『マルクス・アウレリウス『自省録』』(岩波書店)、『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業』(ダイヤモンド社)などがある。

面白いのはここからだ。土産の例でいえば、エピクテトスは、「土産をもらえなかった人は、本当に何にも得ていないのか?」と問いかける。そんなことはない。土産をもらえなかった人は、褒めたくもない相手に余計な愛嬌を振りまいたりせずに済んでいるではないか、とエピクテトスは言う。

一見、理不尽に思えるような待遇を受けた場合でも、このエピクテトスの考え方を思い出してみよう。誰かと較べて不公平だと感じたとしても、自分は余計なお世辞を言わなくて済んだのかもしれないと考える。それで心が軽くなればしめたものだ。