ヘルスベルクのこの采配が功を奏し、ウィーン・フィルは長い歴史の中ではじめて女性コンサートマスターを擁するオーケストラへと転換できた。ヘルスベルクは17年という長い期間楽団長を務めており、彼の楽団員への信頼と同様に、楽団員から彼への信頼も厚かった。

ヘルスベルクのような旧時代の正統派奏者、そして楽団長でありウィーン・フィル音楽史の専門家が、女性コンサートマスターの誕生に尽力したことは、以後の女性登用や若手のための組織変革にも大きな影響を与えている。

こうした取り組みはその後も続き、女性奏者は試用期間やエキストラ採用を含め23名(2022年12月現在。正会員は19名)となった。だが正会員が147名であることを考えると、彼らにとってこの変革は始まったばかりとも言える。

団員のワーク・ライフ・バランス

近年、ウィーン・フィルでは定年を迎える団員が多く、入れ替わる形で若い奏者が増えていることから、楽団の平均年齢が下がっている。

これに関して楽団長フロシャウアーは、「若い世代や女性が増えたことにより、これまでよりもワーク・ライフ・バランスや妊娠・出産や子育てとの両立などを現実的に考慮しなければならない」と述べている。

ウィーン国立歌劇場管弦楽団員としてほぼ毎日のようにオーケストラピットで演奏しながら、同時にウィーン・フィル奏者としても働くことは、たとえ家庭を持たない単身者であっても負担の大きいダブルワークである。

妊娠や出産の機会がある女性奏者はなおさらで、他の奏者と同じ待遇では無理が生じるのは当然のことだろう。男性だけの個人事業主団体として長く活動してきたウィーン・フィルには、女性の身体的差異に考慮した規約も規定もない。

長期の産休・育休の扱いや、それに伴う年金制度への対応など、通常のギャランティ以外の福利厚生面の問題もある。こうした現実の中で近年、新たな対応が進められている。

今後の女性奏者の増加についてどう考えているか、楽団長フロシャウアーに話を聞いたところ、「今では逆にその質問自体が不自然だ。オーディションでは演奏をブラインドで評価する。ジェンダーが何であるかすら、すでに問題ではない」と回答した。

ことさらにジェンダーの問題として取り上げるのではなく、どのような性別、世代、国籍でも等しく門戸が開かれ、等しく評価される時代であると答えを出しているようだ。

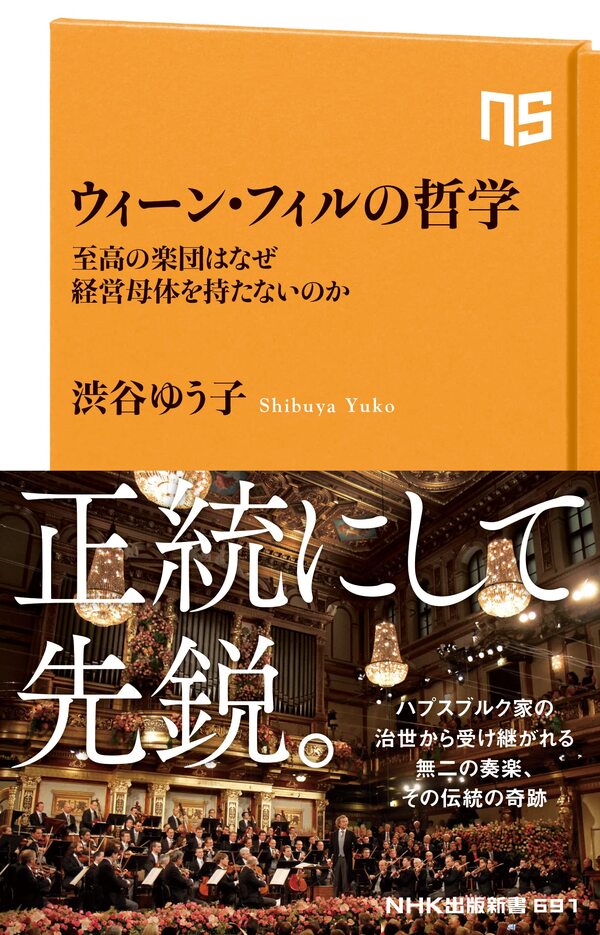

『ウィーン・フィルの哲学』(NHK出版)

『ウィーン・フィルの哲学』(NHK出版)渋谷ゆう子 著

しかしながら一方で、かつてヘルスベルクが憂慮したとおり、この多様性ある正会員採用の方針転換によって、彼らの音楽的な特徴、ウィーンの楽器による伝統に則った特異な奏法と音楽的な差異が失われ、世界標準化してしまったのではないかという意見は散見される。

ウィーン・フィルはある種、独特の辺境的な音楽文化を担っていた。ワルツなどに表される民族的音楽性、楽器の特殊性に加えて、ウィーンという、ハプスブルク帝国では中枢の、その後は欧州の小国の首都としての土地性がもたらす文化である。

そうして生まれ育った音楽を、その地で生まれ育った男性の音楽家のみが偏屈なまでに演奏するオーケストラが、古き良きウィーン・フィルであった。

そこには、俗に言う「ウィーン奏法」と呼ばれる独特な弦楽サウンドが存在しており、現在でもこの奏法を専門に研究している学者もいる。現在のコンサートマスターであるシュトイデもその一人である。そうした音楽の特徴は奏者間で受け継がれていくだけでなく、その音楽を理解する指揮者によっても伝承される。

閉じたウィーン音楽界だからこそ残ってきたそれらの歴史や辺境的特徴は、グローバル化した社会では容易に失われてしまう。これはウィーン・フィルだけの問題ではなく、現在世界中のオーケストラが抱えている均質化への懸念である。それぞれのオーケストラが持つ特徴的な差異を失うことは、果たして音楽の世界にとってより良い未来なのだろうか。