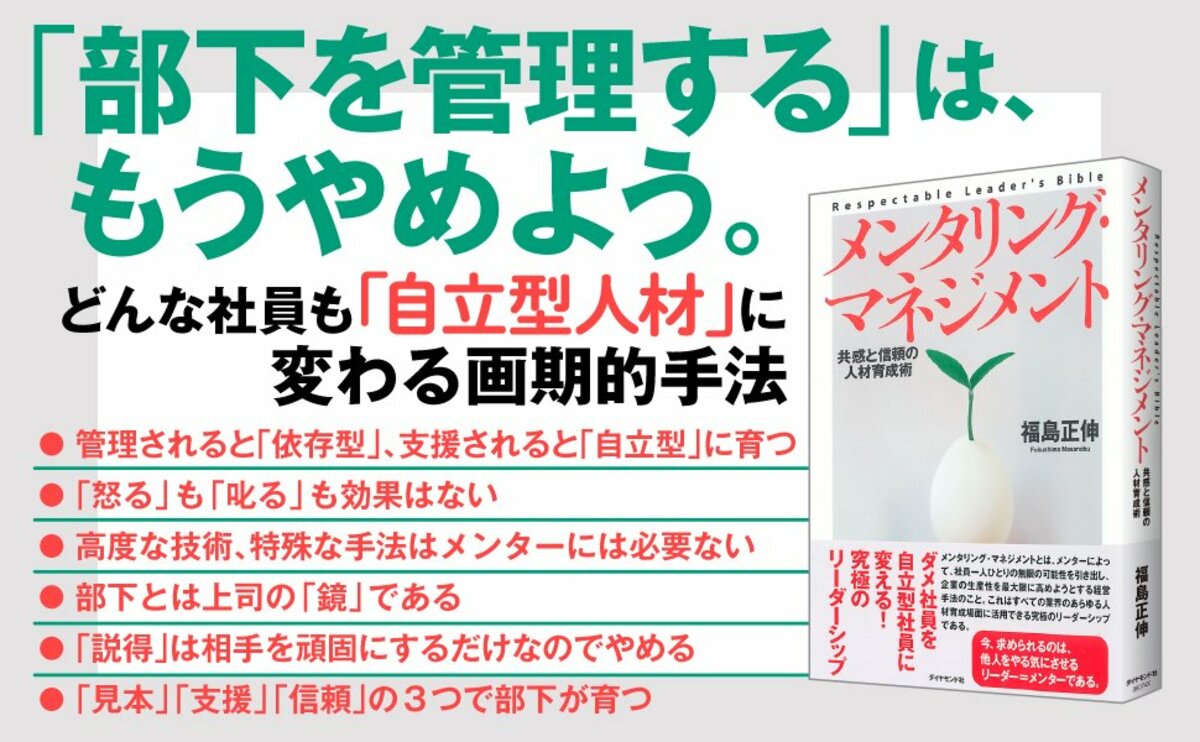

企業による新卒社員の獲得競争が激しくなっている。しかし、本当に大切なのは「採用した人材の育成」だろう。そこで参考になるのが『メンタリング・マネジメント』(福島正伸著)だ。「メンタリング」とは、他者を本気にさせ、どんな困難にも挑戦する勇気を与える手法のことで、本書にはメンタリングによる人材育成の手法が書かれている。メインメッセージは「他人を変えたければ、自分を変えれば良い」。自分自身が手本となり、部下や新人を支援することが最も大切なことなのだ。本稿では、本書より一部を抜粋・編集して、「メンタリング・マネジメント」とは何かについて紹介していく。(構成:長沼良和)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

他人から尊敬される方法

「メンタリング・マネジメント」とは、「メンター」(=真のリーダー)が周囲から尊敬されることによって人を動かすという方法だ。尊敬されれば、人は言うことを聞いてくれるのだ。

かつて、管理の基本は「恐怖」によって人を動かすことだった。上司が絶対で、命令と強制によってがんじがらめにすることで部下をコントロールするのが一般的だった。

それに対して、メンターは「尊敬」されることで、人を動かす。命令されるのではなく自発的に動くようになる。これが「メンタリング・マネジメント」だ。

相手がどれだけ言うことを聞いてくれるかは、「どれだけ自分が相手から尊敬されているか」にかかっている。

では、どうすれば尊敬されるのだろうか。

目指す人がいるとやる気が起きる

そもそも、意図的に尊敬されるようになるなんてできるのだろうか?

尊敬まで行かなくても、「こういう人になりたい」という憧れの存在がいると、人はがんばれるものである。

憧れの存在は自ら動く最強のモチベーションになる。仕事でも同じで、会社に尊敬できて目指したいと思う人がいれば、やる気になってがんばれるのだ。

逆に言えば、仕事にやる気が出ない時というのは、目指す人が会社にいないことが大きな理由になっていることがある。

若者が出世を目指さなくなった理由

会社で出世することが、仕事を頑張るモチベーションにならなくなって久しい。

それは目指したいと思う上司がいないからに他ならない。

部下に仕事を楽しんでもらいたければ、自分が仕事を楽しんでいる様子を見せればいい。

自分が仕事を大変だと思っていれば、その空気を部下は敏感に感じ取るはず。逆に仕事を楽しいと思っていれば、自然と部下も仕事を楽しいと思うようになる。

自分の一生懸命働いている姿を見せることで、部下は必ずついてきてくれる。

本気で働いているかということも如実に伝わる。自分が本気でなければ、絶対に周りにいる人たちは本気になってくれない。

何事にも本気でいることが尊敬につながる

そもそも他人から尊敬されることは、とても難しいことと感じて、「人から尊敬されるにはどうしたらいいんだろう」と思うかもしれない。

しかし、福島氏は尊敬されることはそれほど難しいことではないと言っている。

尊敬されてメンターになるには、能力や経験はまったく関係がないと断言している。夢を持って本気で自立した生き方をすれば、自ずとメンターになれるということだ。

相手がどうこうではなく、自分自身の生きる姿勢によって人から尊敬されれば、自然にメンターと呼ばれるようになるのである。

人に尊敬されるような生き方をしているだろうか。時々胸に手を当てて考えてみるといいかもしれない。